홈

경제·금융

경제·금융일반

한·EU FTA협상 언제 닻 내리나

입력2008.03.25 17:13:51

수정

2008.03.25 17:13:51

EU 지연전술에 한국은 대표 교체 '설상가상'<br>타결돼도 회원국과 별도 투자협정 체결할 판<br>상반기중 완료안되면 中·日등과 협상도 차질

지난해 5월 닻을 올린 한ㆍ유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA) 협상이 1년 가까이 흐른 지금까지 ‘정체의 덫’에서 헤어나오지 못하고 있다. 당초 한미 FTA 때보다 훨씬 신속한 타결이 예상됐지만 민감쟁점에 대한 합의 도출에 번번이 실패하면서 오히려 한미 때보다 더 오랜 시간이 걸릴 가능성이 커지고 있다. 여기에 오는 4월 예정됐던 7차 본협상이 EU 측의 요청으로 한 달 더 늦춰지고 최근 우리 측 협상단 수석대표까지 교체되는 등 조기타결에 부담을 주는 요인들도 잇따르고 있다. 정부가 목표하고 있는 상반기 중 타결이 이뤄지지 않을 경우 향후 협상국인 중국, 일본(협상재개)이나 자원외교의 최전선으로 기대되는 걸프협력회의(GCC)와의 FTA에 일대 차질이 불가피하다.

◇지체되는 본협상…우리만 속탄다(?)=중국에 이은 우리나라의 최대 교역국인 EU와의 FTA는 지난해 5월 1차 협상 개시 후 1월 6차 협상을 끝으로 부진의 늪에서 빠져 나오지 못하고 있는 상황이다. 마지막 6차 협상 중 비민감 사안에 대한 합의가 도출됐지만 ▦상품 양허 ▦원산지 ▦자동차 표준 등 핵심 사안에서는 여전히 양측이 팽팽히 대립하고 있기 때문이다. 이 때문에 당초 4월 벨기에 브뤼셀에서 예정됐던 7차 협상도 한 달 더 연기돼 협상 개시 1년째인 5월 중순에서야 개시될 전망이다.

지난해 극적 타결을 이룬 한미 FTA의 경우 첫 타결까지 10개월(본협상 8차례, 고위급 협상 1차례)이 소요됐다는 점에서 이 같은 시간 지체는 당장 정부가 한미 때와 같은 ‘선택과 집중’의 협상역량을 한ㆍEU 협상에서 제대로 발휘하지 못하고 있다는 비판을 낳고 있다.

이에 대해 김종훈 통상교섭본부장은 20일 브리핑을 통해 “EU가 국가들의 연합체인 만큼 우리와는 27대1의 상황”이라며 “그만큼 EU 내 의사결정 구조가 복잡한 특징이 반영돼 시간이 더 소요되고 있다”고 현재의 어려움을 토로했다. 그는 특히 “EU 측이 조기타결을 바라면서도 느긋해 하는 조짐을 보이고 있다. 별로 바람직하지 않다는 생각”이라고 말해 협상 지연이 현실화하고 있음을 솔직히 고백했다.

◇EU ‘느긋’ 태도에 한국(韓) 협상대표 ‘교체’까지 이중고=여기에 최근 정부가 10개월간 우리 측 협상단 대표로 활동해온 김한수 FTA 교섭대표를 이혜민 전 한미 자유무역협정 기획단장으로 교체하면서 우리 측 협상 대응력에 추가 부담이 발생하고 있는 상황이다. 지지부진한 한ㆍEU FTA 협상에 새 돌파구를 마련하겠다는 포석이었지만 협상 진행 중간에 협상대표를 바꾸는 모험을 시도한 만큼 이에 따른 위험부담도 만만치 않기 때문이다.

뿐만 아니라 김 본부장의 전언처럼 ‘갈수록’ 느긋해지는 EU 측의 협상태도도 우리 측에 큰 부담이다. 한미 FTA가 체결되자마자 우리 측에 적극적인 FTA 구애작전을 펼쳤던 EU 측이 10개월이 지난 지금 7차 협상 연기를 요청하는 등 갑작스레 태도가 느긋해져 의문을 증폭시키고 있다.

이와 관련해 통상전문가들은 최근 EU 집행위원회가 IBM 측에 의뢰, 발표한 ‘한ㆍEU FTA 지속가능성 영향평가 보고서(SIA)’ 결과와 무관하지 않다고 설명하고 있다. 2월 SIA 최종본(final draft)에서 IBM 측은 “한ㆍEU FTA 체결로 유발되는 양측 간 경제ㆍ사회ㆍ환경적 기대효과는 ‘적당한(modest)’ 수준”이라는 다소 ‘맥없는’ 결론을 도출시켰다. IBM은 특히 EU 측이 FTA 체결로 크게 기대했던 한국 내 유럽차 점유율 확대 가능성에 대해 “한국의 이명박 대통령이 우선순위를 일본과의 무역장벽 완화 및 관계 정상화에 두면서 (일본 자동차의 한국시장 점유율 확대로) 유럽 자동차의 한국시장 점유율이 ‘감소(decline)’할 수도 있다”고 지적하는 등 한국과의 FTA 조기 타결 메리트가 갈수록 떨어지고 있는 상황이다.

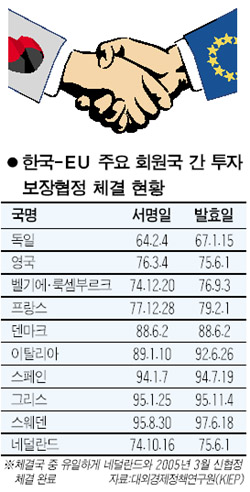

◇협상 타결돼도 남은 과제 산적=양측 협상단의 기운을 빼는 이 같은 상황변화 속에서 만약 한ㆍEU FTA가 극적 타결을 이룬다 하더라도 결코 일이 ‘완료’되는 것은 아니다. 한ㆍEU FTA 투자 분야에서 양측이 ‘투자자-국가 간 소송제(ISD)’를 협상 대상에서 제외하면서 한국은 FTA 타결 후 20개가 넘은 EU 회원국들과 ‘각개격파식’ 양자 간 투자보장협정을 보완 혹은 체결해야 하기 때문이다.

대외경제정책연구원의 한 관계자는 “EU는 국가를 상대로 한 투자자의 소송문제에 대해 회원국 차원에서 양자 간 투자협정을 통해 규율하도록 하고 있어 이런 상황이 빚어지게 됐다”며 “현재 한국은 EU 27개국 가운데 22개국과 투자보장협정을 체결하고 있지만 아일랜드ㆍ슬로베니아 등 5개국과는 협정이 없는 상태”라고 설명했다. 이 관계자는 “체결이 안 된 신규 회원국은 논외로 하더라도 독일ㆍ영국ㆍ벨기에ㆍ프랑스 등 1960~1970년대 협정을 체결한 국가들과는 현실에 맞게 대대적인 신협정 체결 보완작업이 이뤄져야 할 것”이라고 덧붙였다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>