[과학벨트 대전 사실상 확정] 왜 대덕인가<br>국내외 접근성 상대적으로 뛰어나고<br>李대통령 대선공약 이점도 작용한듯

국제과학비즈니스벨트의 최종 입지로 대전 대덕이 사실상 확정되면서 과학기술계에서는 "될 곳이 됐다"는 분위기다. 충남 연기군(세종시)이 과학벨트 입지 후보군에서 일찌감치 탈락하면서 대덕은 가장 유력한 입지 후보로 거론돼왔다. 경쟁 지역인 경북ㆍ울산ㆍ대구와 광주가 나름의 경쟁력을 갖추고 있지만 국내외 접근성과 전국적인 연구 네트워크 구성 용이성 등을 고려할 때 충청권이 상대적으로 비교 우위에 있었던 것으로 판단된다. 또 이미 상당한 연구ㆍ산업기반이 구축돼 있는 대덕이 과학벨트 조성에 따른 경제적 파급 효과를 극대화할 수 있다는 점도 크게 작용한 것으로 분석된다. 이에 더해 과학벨트 조성이 이명박 대통령의 대충청권 대선 공약이었다는 점도 대덕에 이점으로 작용할 것이라는 분석이 많았다.

◇연구개발(R&D) 인력만 2만명 상주, 시너지 효과 커=대덕연구단지는 지난 1973년 12월 대덕연구학원도시 기본계획이 확정되고 이듬해부터 기반시설 조성과 연구소 건설공사에 들어가 30년 만인 2003년 최종 완공됐다. 총면적 70.41㎢에 이르는 방대한 부지에 2009년 말 현재 정부 출연연구기관 29곳과 기업체 1,006곳이 입주해 있다. LGㆍSKㆍ한화 등 대기업 연구소뿐만 아니라 네오팜ㆍ쎄트렉아이ㆍ아이디스 등 코스닥 등록기업 23곳, 연구소 기업 17곳이 대덕연구단지에 이미 자리잡고 있다. 이곳에 상주하는 R&D 인력만도 2만여명에 달한다. 따라서 과학벨트 정량평가 지표 가운데 특히 연구ㆍ산업기반 구축ㆍ집적도 부문에서 대덕이 높은 점수를 얻었을 것으로 추정된다.

KAIST, 과학기술연합대학원대학교(UST) 등 과학벨트의 중추인 기초과학연구원에 연구인력을 공급할 수 있는 교육기관이 있는 것도 대덕의 장점으로 꼽힌다. 또 과학벨트의 핵심 시설인 중이온가속기는 구축뿐 아니라 향후 활용도를 높이는 것이 관건인데 원자력연구원ㆍ핵융합연구소ㆍ표준연구원 등 가속기를 주로 사용하게 될 연구기관이 대덕단지에 밀집해 있다. 지리적으로도 인천ㆍ김포공항과 가깝고 기초과학연구원의 분원이 들어설 것으로 예상되는 광주나 대구를 'K벨트'로 연결하기에도 좋은 위치에 있다.

◇향후 20년간 생산 유발 효과 최대 256조원=과학벨트는 크게 거점지구와 기능지구로 구성된다. 거점지구에는 중이온가속기와 기초과학연구원이 들어서고 기능지구에는 거점지구와 연계해 응용ㆍ개발 연구와 사업화를 담당하는 국내외 연구소와 기업들이 입주하게 된다. 대덕단지의 2개 과학벨트 후보지인 신동지구(1,670만㎡)와 둔곡지구(2,000만㎡) 중 한 곳에 거점지구가 들어서면 다른 곳에는 기능지구가 들어설 가능성이 높다. 기초과학 분야의 중ㆍ장기 연구를 담당하는 기초과학연구원은 50개, 연구단 3,000명 규모로 구축된다. 50개 연구단 중 25개는 대덕에 두고 나머지 25곳은 대구나 광주 등에 분산 배치될 것으로 예상된다.

과학벨트가 성공적으로 추진되면 과학기술 분야뿐 아니라 사회ㆍ경제적으로 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대된다. 과학기술적으로는 기초과학연구원을 중심으로 우수한 과기 인력이 육성돼 기초과학 분야에서 노벨상 수상자가 배출될 가능성이 그만큼 높아지고 과학기술논문인용색인(SCI)급 논문과 특허 출원ㆍ등록 수도 급증할 것으로 예상된다. 또 중이온가속기를 비롯한 핵심연구장비를 활용해 개발한 신소재 등 연구 성과를 사업화할 경우 새로운 산업과 고용을 창출할 뿐만 아니라 기술이전을 통한 로열티 수입도 크게 늘어날 것으로 기대된다.

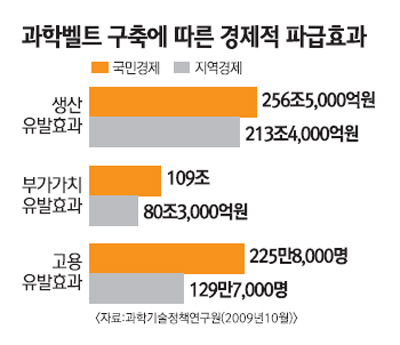

과학기술정책연구원(STEPI)은 과학벨트가 구축되면 향후 20년간에 걸쳐 국가적으로는 최대 256조원의 생산 유발 효과와 최대 226만명의 고용 유발 효과를 낼 것이라고 예측했다.

정정훈 출연연구기관협의회장은 "과학벨트의 성공은 연구시설 구축 등 하드웨어뿐 아니라 중이온가속기의 활용도를 높이고 기초과학연구원에서 연구할 우수 인력을 확보하는 것이 관건"이라면서 "자율적이고 창의적인 연구환경을 조성하는 등 소프트웨어에서 획기적인 변화가 필요하다"고 말했다.