|

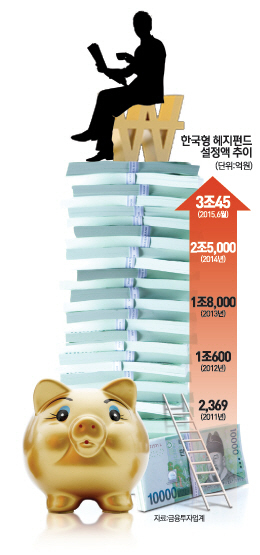

한국형 헤지펀드가 출범 3년 6개월 만에 설정액 3조원을 넘어섰다. 초저금리 시대에 마땅히 투자할 곳을 찾지 못한 기관과 초고액자산가들의 자금이 몰린 결과다.

5일 금융투자업계에 따르면 지난달 2조9,070억원(5월29일 기준)이었던 한국형 헤지펀드 설정액은 6월 들어 3조45억원(1일 기준)을 돌파했다. 그동안 꾸준한 성장세를 타며 지난해 5월 2조8,000억원을 넘어선 후 1년 가까이 부침을 겪었던 헤지펀드로서는 고무적인 성과다. 지난해 하반기 이후 주식시장의 불안정성이 커지자 롱쇼트(long-shot) 기법이 대부분인 한국형 헤지펀드의 수익률도 크게 하락했다. 국내 공매도 물량이 한계에 봉착했다는 문제도 제기됐다. 반년 가까이 2조6,000억원대 수준으로 후퇴했던 헤지펀드가 살길은 수익률 회복만이 해답이었다.

올 들어 시장이 안정세를 찾아가자 수익률 반전이 시작됐다. 일부 변동성을 키워 운용하는 헤지펀드의 수익률 편차는 여전히 컸지만 대부분의 헤지펀드가 지난 1년 코스피 상승률 3.53%와 비교해 사정이 나았다. 33개 헤지펀드 가운데 브레인자산운용의 백두펀드(-0.44%)와 키움자산운용의 우리 거북선 아시아퍼시픽(-3.12%)를 제외한 모든 펀드가 올해 플러스 수익률을 기록하고 있다.

기관들 입장에서 한국형 헤지펀드의 수익률이 상대적으로 안정적이라는 인식이 확산됐고 2년 이상의 트랙레코드에 대한 신뢰가 높아졌다. 최근까지 행정공제회가 교보악사자산운용 헤지펀드에 200억원을 투자했고 교직원 공제회 역시 교보악사와 안다자산운용, 하이자산운용 등에 각각 200억원씩을 추가했다. 수협 역시 재투자를 검토 중이다. 국민연금이 국내외 헤지펀드에 투자를 적극적으로 검토하기 시작 것도 기관자금 유입에 촉매제 구실을 했다. 삼성자산운용은 올해만 2,000억원 이상 끌어모아 헤지펀드 가운데 처음 설정액 1조원을 돌파하며 헤지펀드 인기를 증명했다.

문제는 한국형 헤지펀드가 기관과 일부 초고액자산가들만의 전유물이라는 점이다. 최소투자금만 5억원. 일반 개인이 투자하기에는 진입장벽이 너무 높다는 점은 출범 이후 계속 문제점으로 지적돼왔다. 특히 개인투자자들이 공모 펀드를 통해 간접적으로 헤지펀드에 투자할 수 있는 '펀드오브헤지펀드(Fund of Hedge Funds)' 도입마저 지난 4월 국회에서 통과되지 못했다. 금융당국은 펀드오브헤지펀드가 3개 이상의 펀드로 포트폴리오로를 구성하고 한 펀드를 50% 이상 담아서는 안 된다는 안전장치를 마련해 개인투자자들이 헤지펀드에 투자할 수 있도록 했지만 국회는 투자자보호를 이유로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정안'에서 제외했다.

이경하 대우증권 PBS본부장은 "3년 동안 경쟁력 없는 헤지펀드는 시장에서 자연스럽게 퇴출됐고 트랙레코드를 봐도 중위험·중수익 상품으로 손색이 없다"며 "헤지펀드가 위험하다는 인식은 이제 바뀌어야 한다"고 강조했다.