홈

오피니언

사내칼럼

[오늘의 경제소사/1월12일] 비아프라 전쟁

입력2008.01.11 17:15:24

수정

2008.01.11 17:15:24

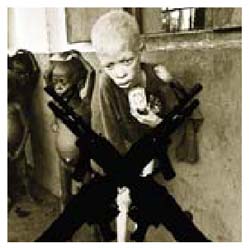

앙상해진 팔다리와 불룩 튀어나온 배를 가진 소년, 뼈만 남은 어머니의 말라 비틀어진 젖을 물고 있는 아기의 눈에 달라붙은 파리떼…. 30여년 전 아프리카 나이지리아 동남부 비아프라에서 발생했던 참상이다.

가난과 굶주림의 대명사로 각인된 ‘비아프라 기근’을 낳은 나이지리아 내전의 도화선은 종족분쟁. 영국에서 독립(1960년)한 지 6년 만에 기독교를 믿는 이보족 군인들이 쿠데타를 일으켜 정권을 잡자 최대 종족인 하우자족이 역쿠데타로 이보족을 추방ㆍ학살하면서 감정의 골이 깊어졌다. 보복을 다짐하던 이보족이 거대한 유전을 발견한 직후 비아프라공화국 수립을 선포했을 때 내분은 내전으로 바뀌었다.

초반전은 비아프라에 유리하게 돌아갔으나 곧 뒤집어졌다. 옛 식민지에서의 기득권을 유지하려던 영국과 이집트 등 범이슬람권에 접근하던 소련이 군사물자를 적극 원조하고 나섰기 때문이다. 비아프라군은 유전에 대한 이권을 노리던 프랑스의 지원을 받았지만 병력과 장비의 열세를 넘지 못했다. 결국 1970년 1월12일 비아프라군 참모총장인 필립 에피옹 장군의 전투중지 명령으로 내전은 막을 내렸다. 분리독립을 선언하고 전쟁에 들어간 지 30개월 만이다.

비아프라를 괴롭힌 것은 무엇보다 식량이었다. 양측의 전사자가 10만명인 반면 아사자는 200만명에 달했다. 전쟁 종식 후에도 50만명이 더 굶어죽었다. 내전시기에 발족된 ‘국경없는의사회’도 굶주림은 막지 못했다. 주로 아이들이 희생돼 한 세대가 사라졌다.

분열의 상처는 지금도 여전하다. 아프리카 곳곳에서도 내전과 기근이 반복된다. 젊은이가 많은 인구구조에 막대한 자원을 갖고도 경제는 제자리걸음이다. 아프리카가 제국주의 시대의 유물인 종족분열책의 길고도 질긴 그림자에서 벗어나는 날은 언제나 올까.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>