유행에 맞춰 신제품 신속히 개발·판매 '고부가가치 창출없인 섬유산업 한계' 인식<br>인재양성·인프라 구축등 다양한 방안 포함 "글로벌 유통 체계·한류 연계도 고민해야"

섬유산업을 21세기 첨단산업으로 육성하기 위한 밀라노 프로젝트는 지난 1999년 시작돼 현재까지 이어져오고 있다. 하지만 국내 패션시장 규모는 2000년 19조원에서 2006년 21조원으로 정체상태를 보이고 있다. 아울러 우리 의류시장에서 국산 브랜드의 시장점유율도 2003년 61.9%에서 2007년에는 56.7%로 낮아지고 있는 추세다.

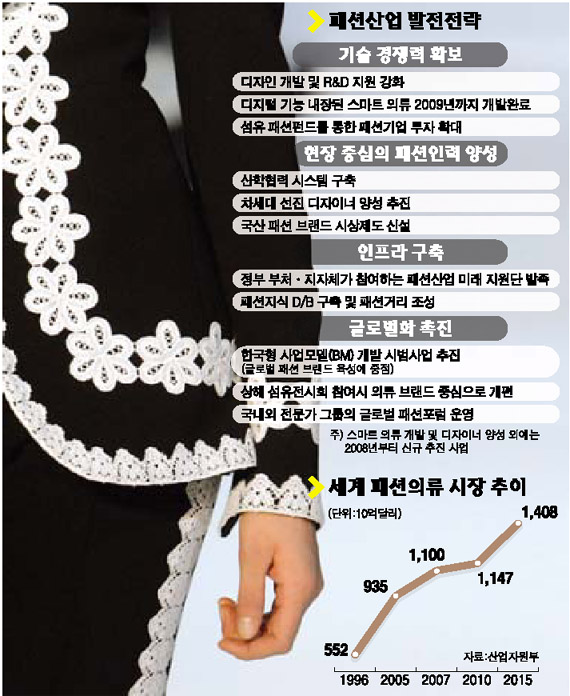

의류산업이 섬유를 벗어나 브랜드 개념이 가미된 패션산업으로 급속히 변화하고 있지만 우리가 이를 제대로 따라가지 못한 데 따른 것이다. 실제 세계 패션 브랜드 시장 규모는 1996년 5,500억달러에서 오는 2015년에는 1조4,000억달러로 연 평균 4.2%의 가파른 성장을 할 것으로 추산되고 있다.

정동창 산업자원부 섬유생활팀 팀장은 “정부 차원에서 패션산업 육성전략을 내놓은 것은 이번이 처음”이라며 “고부가가치를 창출할 수 있는 패션산업의 발전 없이는 섬유 등 국내 의류산업도 한계에 도달할 수밖에 없다는 인식에서 발표하게 됐다”고 배경을 설명했다.

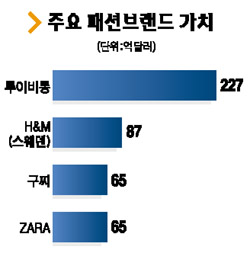

이 같은 인식하에 정부가 내놓은 패션산업 육성방안은 스페인의 ‘자라(Zara)’ 같은 글로벌 브랜드 육성에 초점이 맞춰져 있다. 세부적으로는 한국형 패션 브랜드 육성을 위한 시범사업 추진, 해외 홍보 강화, 패션산업 미래지원단 발족 등 인프라 구축, 인재양성을 위한 산학연 시스템 구축 등 다양한 안이 포함돼 있다.

정부 분석에 따르면 국내 패션 브랜드의 경우 외환위기 이후 해외에 진출하기 시작, 현재는 184개가 진출해 있다. 국가별로는 중국 132개, 미국 28개, 유럽ㆍ일본 24개 등으로 초보 단계에 머물러 있다. 민관이 공동으로 시장을 개척해나간다면 우리도 전세계 패션 브랜드와 경쟁할 수 있는 상표를 보유할 수 있을 것으로 정부는 기대하고 있다.

특히 정부는 ‘패스트 패션(fast fashion)’ 경쟁력 확보에 주력한다는 방침이다. 패스트 패션은 스페인 브랜드인 자라의 성공전략 중 하나다. 패스트 패션은 유행에 맞춰 신상품을 신속하게 개발, 판매하는 것으로 자라의 경우 생산 사이클이 매우 짧은 제품을 소규모로 생산해 전세계 중저가 브랜드 시장을 석권하고 있다.

정부의 이 같은 전략이 성공을 거두기 위해서는 세부 대책을 마련하는 과정에서 보완대책도 필요하다는 지적이다. 김정희 삼성패션연구소 팀장은 “섬유산업이 장치산업이라면 패션산업은 포장산업에 비유할 수 있다”며 “장치산업으로는 성장에 한계가 있을 수밖에 없다”고 지적했다. 김 팀장은 이어 “세계 브랜드와 견줄 수 있는 한국형 상표를 육성하기 위해서는 적기적소에 공급할 수 있는 글로벌 유통체계도 고민해야 하는 한편 한류와 이를 연계시키는 방안도 심도 깊게 고민해볼 필요가 있다”고 지적했다.

김성찬 한국패션협회 글로벌팀 팀장은 “브랜드를 통해 패션의 고부가가치를 창출한 국가들은 대부분 선진국으로 그만큼 패션산업 육성은 중요하다”며 “정부가 처음으로 패션산업 육성전략을 내놓은 것도 이와 무관하지 않다”고 설명했다. 그는 이어 “국내 의류 기업들도 내수시장 포화 등으로 하나둘씩 해외 시장에 눈길을 돌리고 있는 등 우리 브랜드를 가지고 승부하겠다는 마인드가 형성돼 있다”며 “가장 중요한 것은 정부의 패션산업 육성전략이 일회성에 그치지 않고 지속적ㆍ체계적으로 이뤄져야 한다는 점”이라고 강조했다.