|

|

독과점 구조로 한 해 수천억원을 버는 '공룡' 식품기업의 연구개발(R&D) 투자비가 '구멍가게' 수준을 벗어나지 못하고 있는 것으로 나타났다. 자체 연구개발보다 경쟁사 제품을 베끼는 이른바 '미투(Me too)' 상품을 쏟아내는 데 열을 올리고 있기 때문이다. 전문가들은 "큰 투자 없이 손쉽게 수익을 올리는 미투 상품이 식품시장에 만연하다"며 "R&D 소홀은 식품업계를 성장이 아닌 퇴보로 몰아넣고 있다"고 지적한다.

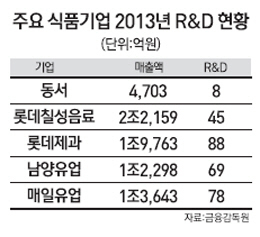

8일 금융감독원에 따르면 동서식품 지주회사인 동서의 지난해 R&D 비용은 8억4,040만원으로 전체 매출액(4,703억원)의 0.18%에 그쳤다. 지난해 2조4,851억원의 매출을 올렸던 오리온도 마찬가지. 한 해 동안 원재료비·인건비·위탁용역비를 포함한 R&D에 쏟은 비용은 19억6,600만원으로 전체 매출액의 0.25%에 불과했다. 롯데칠성음료와 롯데제과도 지난해 각각 2조2,159억원, 1조9,763억원을 벌어들였으나 R&D에는 각각 45억1,700만원, 88억5,800만원만 썼다. 남양유업과 매일유업 역시 지난해 1조원을 웃도는 매출을 기록했지만 R&D 투자 규모는 각각 69억원, 78억원에 머물렀다. 이외에 농심·빙그레·CJ제일제당·동원F&B 등 대표적인 식품기업도 R&D에 쓴 돈이 전체 매출액의 1%를 밑돌거나 조금 넘었다.

문제는 이들 식품기업이 매년 수천억원 이상의 매출을 거두면서도 미투 제품이 늘고 있다는 이유만으로 R&D 투자에 소극적인 모습을 보이고 있다는 점이다. 과감한 R&D 투자보다는 경쟁사 제품을 그대로 모방한 상품을 내놓는 데만 열을 올려 미투 제품은 갈수록 늘고 있는 반면 R&D 투자는 제자리걸음을 면치 못하고 있다.

심지어 식품업계에 만연한 제품 표절이 분쟁으로 번지는 사례도 많다. 제과업계 큰 손인 롯데제과와 오리온이 대표적 사례로 지난 2004년에는 자일리톨 껌 디자인을 두고 다퉜다. 이듬해에는 감자 과자(예감) 제조기술과 과자 이름이 표절 논란의 중심에 섰고 최근에는 롯데제과가 롯데마트와 손잡고 오리온 히트상품인 초코파이와 모습과 맛이 비슷한 '통큰 초코파이'를 내놓아 갈등을 빚었다.

한 증권사 연구원은 "이름이 알려진 식품업체 가운데 미투 제품을 내놓지 않은 곳은 제로(0)에 가깝다"며 "A사 제품을 B사가, 또 이를 C사가 그대로 베끼는 행태가 일반화되면서 R&D에는 신경을 쓰지 않고 있다"고 지적했다. 이어 "이는 국내 식품시장 초기에 일본이나 미국 등 해외 제품을 무조건 모방했던 태생적 문제에서 비롯됐다"며 "R&D 투자 감소가 제품 다양화를 저해하면서 피해는 고스란히 소비자에게 전가되고 있다"고 강조했다.

한 식품업계 관계자도 "경쟁사 제품을 무조건 모방해 출시하다 보니 시장에서는 미투 마케팅이라는 용어까지 등장했다"며 "원조제품이 나온 뒤 출시된 카피 제품이 수요를 늘릴 수 있다는 비이상적인 마케팅 발상마저 업계에 만연한 게 사실"이라고 털어놓았다.