|

|

'D(디플레이션)의 공포'가 글로벌 경제에 어두운 그림자를 드리우고 있다. 지난 2008년 금융위기 이후 각국 중앙은행들이 경기를 끌어올리기 위해 천문학적인 돈을 쏟아부었음에도 불구하고 물가 상승률이 갈수록 둔화하자, 글로벌 경제가 디플레이션에 발목이 잡혀 회복의 모멘텀을 잃는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 전세계를 짓누르는 디플레 리스크는 가계의 구매력 상실과 기업의 투자 회피가 만들어 낸 결과물이지만, 그 근저엔 세계화 이후의 시장 왜곡과 글로벌 환율 전쟁 등 쉽게 풀 수 없는 구조적 문제가 깔려 있어 쉽게 해소되기 어렵다는 지적이 나온

◇글로벌 경제 '디플레 함정'에 빠지나= 세계 1위 식품업체 네슬레SA의 로렌트 프레이시 부사장은 지난 10월 개최한 컨퍼런스콜에서 "시장의 성장이 멈췄고, 모두가 줄어드는 파이를 놓고 경쟁하고 있다"며 "디플레이션 우려가 커지고 있다"고 말했다.

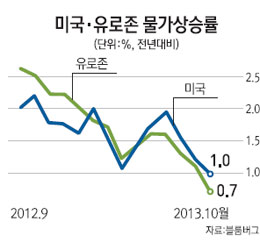

프레이시 부사장이 실물 경제에서 체감한 디플레 리스크는 이후 주요 선진국의 경제 지표에서도 확인된다. 특히 유로존(유로화 사용 17개국)의 10월 물가 상승률(CPI)이 유럽중앙은행(ECB) 목표치(2%)의 절반에도 못 미치는 0.7%에 그치자 시장에서는 'D의 공포'를 새로운 리스크로 지목하기 시작했다. 34개 선진국들로 구성된 경제협력개발기구(OECD)는 3일(현지시간) 회원국들의 10월 물가 상승률이 1.3%에 그쳐 지난 8월 이후 3개월 연속 하락세를 이어갔다고 밝혔다. 이 가운데 그리스·포르투갈·스페인·스웨덴·스위스 등 5개국은 전년동기 대비 물가가 떨어졌다. JP모건은 올해 전 세계 인플레 수준이 2.8%에 머물러 2차 세계대전 이후 두 번째로 낮을 것이라고 전망했다.

전 세계를 뒤덮은 디플레 리스크는 정확히 말하면 디스인플레이션(물가 상승률의 둔화) 만성화에 대한 우려라고 볼 수 있다. 물가가 오르긴 하되 물가 목표에 못 미치는 저물가 현상이 지속되면서 급기야 상품·서비스 가격의 지속적인 하락을 의미하는 디플레이션으로 전환될 수 있다는 비관적 전망에 전세계가 비상이 걸린 것이다.

이 같은 물가 정체가 당장 일반 소비자들에게는 좋은 것으로 비쳐질 수 있다. 그러나 물가 하락은 기업 이윤의 감소로 이어지고, 결국에는 가계의 실질 임금도 줄어들게 된다. 또 채무자 입장에서는 물가 둔화로 인해 부채의 실질 부담이 늘어 빚 탕감이 더욱 어려워진다. 특히 물가상승률 둔화가 지속되면 미래의 상품·서비스 가격이 더 낮아질 것이라는 기대감 때문에 가계는 소비를 미루게 되고 기업들은 투자와 고용을 연기하는 '디플레의 함정'에 빠져 경제가 치명상을 입을 수 있다.

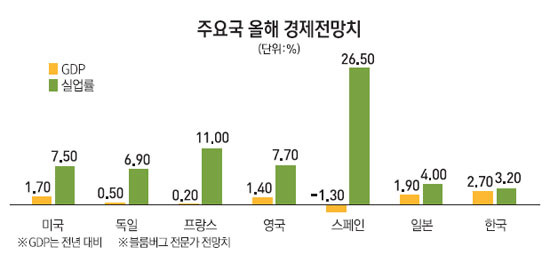

◇ "자초한 재앙(self-inflicted disaster)"= 금융위기 이후 각국의 경기부양책이 쏟아져 나오고 글로벌 제조업 경기가 회복되는 와중에도 디플레 리스크가 고조되는 데는 선진국의 높은 실업률과 신흥국의 성장 둔화 등 여러 요인이 작용한다. 그러나 한 꺼풀 벗겨보면 세계화 이후 자본·노동이 자유롭게 이동하는 와중에 불거진 구조적인 문제와 국가간 환율전쟁 등 보다 근본적인 요인이 숨어 있다는 분석이 나온다.

최근 로이터는 영국 금융 분석가인 팀 모건의 저서 '성장 이후의 삶'에서 쓰인 표현을 따 전세계의 디플레 리스크 고조를 "자초한 재앙(self-inflicted disaster)"이라고 비판하면서, 지난 2001년 말 중국의 세계무역기구(WTO) 가입으로 상징되는 '세계화'의 영향에 주목했다. 임금·지대 등 생산 비용이 저렴한 신흥국에 대거 진출한 생산 아웃소싱이 선진국에서의 일자리와 실질 임금 하락으로 이어졌다는 것이다. 도미닉 로시 피델리티 글로벌 최고투자책임자(CIO)는 최근 파이낸셜타임스(FT) 기고문을 통해 지난 반세기 동안 미국 내 비금융 분야 생산 가치의 61~65%를 차지하던 노동 부문이 2000년 이후 57%로 줄어들었고, 이에 맞춰 미국의 가계 수입 평균도 하락했다고 지적했다. 노동이 경제 성장에 이바지하는 정도가 과거보다 현격하게 줄어들었다는 것이다.

반면 신흥국에서의 낮은 생산 비용으로 급속한 성장을 이룬 기업들은 벌어들인 막대한 돈을 금고에 쌓아두기만 할 뿐 투자엔 상대적으로 미온적인 양상을 보여 유동성 병목의 주범으로 떠올랐다. 빌 화이트 전 국제결제은행(BIS) 전 수석 이코노미스트는 "세계화는 의미 있고 긍정적인 생산성 쇼크에 기여했다"며 "하지만 이는 현재 중앙은행이 쓰고 있는 통화 완화 정책이 아닌 긴축 정책과 조화가 이뤄졌어야 한다"고 지적했다.

선진국의 유동성 확대가 오히려 디플레를 양산하게 된 또 다른 이유로 각국이 펼치는 '환율 전쟁'도 거론된다. 진앙지는 일본이다. 이른바 '아베노믹스'의 일환으로 추진되고 있는 일본의 대규모 양적 완화는 급격한 엔화가치 하락을 초래했으며, 엔저로 가격 경쟁력을 확보한 일본 제품에 맞서 경쟁사들은 자사 제품 가격을 내려야 하는 압박에 시달릴 수밖에 없다. 이를 두고 경제 전문지 포브스는 "일본이 디플레이션을 전 세계에 수출하고 있다"고 지적했다. 더 큰 문제는 엔저를 활용하는 일본의 시장 점유 확대를 주변국이 마냥 용인하지 않을 것이란 점이다. 일본의 엔저 유도정책에 자극을 받은 각국이 보이지 않는 환율 조작에 나서며 환율전쟁이 심화될 경우 국가간 보복이 노골화되는 등 글로벌 경제 왜곡은 앞으로 더욱 심해질 수 있다고 포브스는 경고했다.