통계청 '경제활동인구 부가조사'…비정규직 고용사정 더 악화<br>고용안정 가장 취약 비전형 근로자 3.8% 늘고<br>임금 비율은 정규직 대비 전년보다 3.6%P 줄어<br>기업들 채용 기피 부추겨 일자리 찾기도 어려워

지난해 7월 비정규직보호법 시행 이후 비정규직의 처우가 더 열악해진 것으로 나타났다. 전체 비정규직 규모는 줄었지만 비정규직 내에서도 상대적으로 처우가 열악한 시간제ㆍ비전형 근로자는 오히려 늘어났고 비정규직 근로자의 임금도 오히려 감소했다. 비정규직보호법은 기업들의 채용 기피를 부추겨 최근 일자리 창출 부진의 원인으로 지목되고 있다.

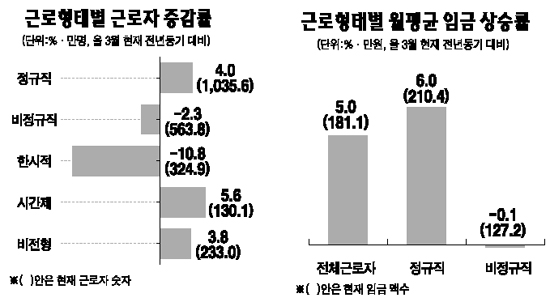

통계청이 29일 발표한 ‘경제활동인구 부가조사(근로형태별)’에 따르면 지난 3월 현재 비정규직 근로자는 563만8,000명으로 지난해 같은 달보다 2.3%(13만5,000명) 줄었다. 반면 정규직 근로자는 1,035만6,000명으로 4%(39만8,000명) 늘었다.

전체 임금근로자 중 정규직의 비중도 63.3%에서 64.8%로 늘어난 반면 비정규직 비중은 36.7%에서 35.2%로 떨어졌다. 비정규직 차별 해소와 남용을 막기 위한 비정규직보호법 시행으로 비정규직 규모 자체는 감소한 것이다.

하지만 세부적으로 살펴보면 비정규직보호법이 오히려 비정규직의 고용사정을 악화시킨 것으로 나타났다. 우선 시간제ㆍ비전형 등 상대적으로 처우가 열악한 근로자는 오히려 늘어났다. 근로형태별로 보면 한시적 근로자는 3월 현재 324만9,000명으로 전년 동월에 비해 10.8%(39만3,000명) 감소했다.

하지만 일일(단기)근로나 파견ㆍ용역 등 비정규직 중에서도 고용안정성이 가장 취약한 비전형 근로자는 233만명으로 1년 전에 비해 3.8% 증가했다. 근로시간이 1주에 36시간 미만인 시간제 근로자 역시 5.6% 증가한 130만1,000명으로 집계됐다.

종사상 지위별로 살펴봐도 비정규직 내 양극화 현상이 뚜렷했다. 비정규직 중 근로계약기간이 1년 이상이거나 임금ㆍ퇴직금 등에서 정규직과 비슷한 수준의 대우를 받는 상용근로자는 159만6,000명으로 1년 전에 비해 20만9,000명 감소했다. 하지만 계약기간이 1년 미만인 임시직은 무려 16.7% 증가한 227만5,000명으로 나타났다.

이처럼 비정규직 내에서도 양극화 현상이 나타나는 것은 비정규직보호법 시행으로 기업들이 정규직 전환 부담이 높은 기간제(근로형태별), 상용(종사상지위별)직 근로자를 줄인 대신 부담이 덜한 비전형ㆍ시간제(근로형태별), 임시직(종사상지위별) 근로자를 늘렸기 때문으로 추정된다.

또 전체 비정규직 근로자는 줄었지만 처우가 열악한 일자리는 늘면서 비정규직 임금도 오히려 감소했다. 통계청에 따르면 임금근로자의 올 1~3월 월평균 임금은 181만1,000원으로 1년 전의 172만4,000원보다 5.0% 증가했다. 정규직의 경우 210만4,000원으로 6.0% 늘었다. 반면 비정규직은 127만2,000원으로 오히려 0.1% 감소했다.

비정규직의 정규직 대비 임금 비율도 60.5%로 지난해의 64.1%에 비해 3.6%포인트 줄었다. 비정규직과 정규직 간 임금격차가 더욱 커지고 있다는 뜻이다. 비정규직 중 기간제는 임금이 6.6%, 비전형은 9.6% 늘었지만 비기간제는 15.6%나 감소해 전반적인 임금하락을 이끌었다.

용어설명

◇비정규직=크게 한시적ㆍ시간제ㆍ비전형 근로자로 나뉜다. 한시적 근로자는 기간이 정해져 있거나(기간제 근로자), 기간은 없어도 계속 근무가 어려운 근로자(비기간제 근로자)가 포함된다. 시간제는 정규직보다 1시간이라도 짧게 일하면서 주36시간 미만 일하는 근로자다. 비전형은 파견, 용역, 특수 형태, 재택, 일일 근로자 등을 일컫는다.