|

엔화가치가 달러당 90엔에 육박하는 수준으로 떨어지자 일본에서는 엔화가 얼마나 더 하락해야 하는지 적정환율을 둘러싼 논란이 한창이다.

엔화약세가 수출기업의 경쟁력 제고에 도움이 되는 것은 분명하지만 엔저가 일정 수준을 넘어서면 에너지 등의 수입 가격이 높아지면서 기업이나 가계를 압박하는 요인이 된다. 재계 일부에서는 달러당 100엔만 넘지 않는다면 실보다 득이 많다는 주장이 제기되는 반면 달러당 90엔이 엔저의 플러스 효과를 누릴 수 있는 한계라며 엔화폭락을 경계하는 목소리도 나오고 있다.

아마리 아키라 경제재생산업상은 15일 각료회의 후 기자회견에서 "과도한 엔저는 수입물가로 되돌아와 국민생활에 마이너스 영향을 미치게 된다"면서 "수출효과를 최대화하면서 악영향은 최소화할 수 있는 선에서 안정될 것을 기대한다"고 말했다. 아베 신조 정권 출범 직후 두 팔 벌려 엔저를 환영하던 분위기와는 사뭇 다른 반응이다. 최근 2개월 사이 무려 10엔이나 떨어질 정도로 가파르게 엔저가 진행되자 이를 경계하고 나선 것이다.

일단 시장에서는 엔ㆍ달러 환율이 90엔대가 되면 적당하다는 의견이 대세다. 카를로스 곤 닛산자동차 사장이 "1달러=100엔이 적당하다"고 밝히는 등 수출기업은 더 큰 폭의 절하를 요구하기도 하지만 이 같은 주장은 소수에 불과하다. 이와타 가즈마사 일본경제연구센터 이사장은 "아직도 엔화가 15% 정도 고평가돼 있다"며 "달러당 95엔 정도까지 추가 하락해야 균형 수준으로 돌아가는 셈"이라고 분석했다.

정부의 시각도 크게 다르지 않다. 아마리 경제재생산업상은 지난 14일 "(엔ㆍ달러 환율이) 세자릿수를 넘어가면 수입가격 상승이 부담되므로 잘 조절해야 한다"며 달러당 100엔을 넘지 않는 수준이 적절하다는 인식을 내비쳤다.

하지만 일각에서는 "일본 경제구조상 환율은 수출보다 수입에 더 큰 영향을 준다"며 달러당 90엔이 용인 가능한 엔저의 한계라는 지적도 나오고 있다. 지난 2011년 대지진 이후 석유와 천연가스 등 에너지 수입이 급증한 상황에서 더 이상의 엔저는 기업과 가계에 큰 부담이 된다는 것이다.

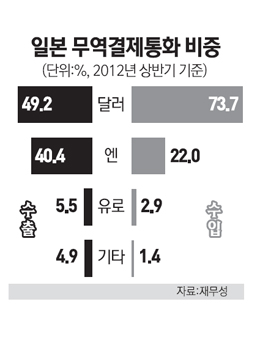

니혼게이자이신문에 따르면 일본 수출품목에서 완제품보다 환율에 덜 민감한 반제품이 늘어나고 수출의 달러화 결제비중은 50% 미만으로 떨어진 반면 수입결제는 여전히 70% 이상 달러화에 의존하고 있다. 엔저로 인한 수출증대(플러스) 효과보다 과도한 엔저의 마이너스 효과가 더 부각될 수밖에 없는 이유다.

이 같은 적정환율 논란에 대해 하세가와 가쓰유키 미즈호종합연구소 시장조사부장은 "환율수준보다는 시장안정이 중요하다"며 기업의 사업전략을 혼란에 빠뜨리는 급격한 환율변동을 억제하는 것이 무엇보다 중요하다고 지적했다.