|

|

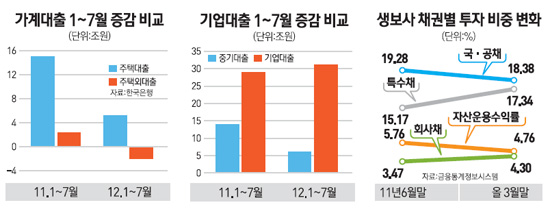

초저금리 기조로 자금운용에 빨간불이 켜진 은행ㆍ보험 등 금융회사들이 낟알을 뒤지듯 투자처 발굴에 나서고 있다. 역마진 리스크에 노출 정도가 심한 곳일수록 조금이라도 높은 수익이 가능한 투자처를 찾는 데 혈안이다. 지난 2008년 금융위기 이후 보수 일변도로 흘렀던 투자전략도 보다 전향적으로 바뀌는 분위기가 감지된다. 상황이 좋아져 리스크를 짊어지는 것이 아니라 넘치는 돈 때문에 어쩔 수 없이 다양한 투자에 나서는 것이다.

23일 금융계에 따르면 주요 은행들이 헤지펀드 등 대안투자 비중을 늘리는 것을 검토하는 등 안전지향적인 자산운용정책에 변화의 조짐이 나타나고 있다.

전통적인 주식ㆍ채권 등에 대한 투자로는 기대수익률이 낮을 수밖에 없는데다 경기침체로 수요가 급감한 대출시장에서도 은행 간 금리경쟁으로 재미를 보기 힘든 탓이다.

이미 하나은행 등은 저금리에도 불구하고 잉여자금이 늘자 내부적으로 바짝 졸라맸던 리스크 관리 규정을 일부 풀어 자금운용에 숨통을 틔우는 방안을 고려하고 있다.

한 시중은행 자금담당 고위 관계자는 "초저금리 때문에 그간 색안경을 끼고 바라봤던 파생상품ㆍ헤지펀드ㆍ부동산투자신탁 등 대안투자에 대한 관점을 바꾸지 않으면 안 되는 형편"이라며 "파생상품에 대한 투자제한 규정도 손보고 있고 은행 내 투자결정심의기구의 의사결정도 땅 짚고 헤엄치기 식의 안전 제일주의 방향에서 벗어나야 한다는 공감대가 형성되고 있다"고 말했다. 다른 은행 관계자도 "경기상황이 어려워 무리하게 새 투자처를 발굴하는 것은 조심스럽다"면서도 "지난해 12월부터 허용된 헤지펀드 투자도 하나의 대안으로 생각하고 규모를 늘려나갈 생각"이라고 전했다.

최근 신한은행이 프랜차이즈론을 강화하고 KB국민은행이 잠재 우량 중소기업 발굴에 사활을 거는 것도 비슷한 맥락이다. 은행 입장에서는 예금금리를 낮추는 식의 금리 디마케팅에 나서 따가운 여론의 눈총을 받기보다는 찾아가는 영업, 공격적인 영업으로 어느 정도 위험을 감수하는 여신정책을 구사하는 게 부담도 덜하다.

주로 국공채에 투자해왔던 보험사들도 최근 사모펀드(PEF), 사회기반시설(SOC) 투자를 늘리는 한편 해외 시장에서도 채권이나 우량 자산 매입에 적극 임하고 있다.

운용자산수익률보다 공시이율이 더 높아 우려를 낳고 있는 상당수 보험사들은 PEF시장을 주목하고 있다. 최근 중국 관광객이 크게 늘면서 호텔이나 오피스텔 개발을 위한 PEF 수요가 적지 않고 PEF가 수익률 측면에서도 원화 채권 등에 비해 경쟁력이 있기 때문이다. 글로벌 금융위기 이후 주춤해진 해외 투자도 다시 늘어날 움직임을 나타내고 있다.

실제 삼성생명은 최근 세계은행 산하 투자금융기관인 IFC와 양해각서(MOU)를 체결하고 인도네시아ㆍ베트남 등 아시아 신흥시장에서 투자자문을 구하기로 했다.

한 대형 손보사 자산운용담당 이사는 "경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 특히 유럽계 은행에서 우량 자산을 매각하는 경우가 있어 유심히 보고 있다"며 "정보나 투자 노하우가 부족하기 때문에 딜 소싱에 경험이 많은 외국계 파트너와 손을 잡는 방안을 검토 중"이라고 말했다. 다른 관계자는 "해외에서 발행한 국내 기업 채권인 KP를 비롯해 안정적인 임대수입이 가능한 해외 부동산, 선박담보대출 등에 두루 나서고 있다"며 "KP의 경우 기업의 자금 수요가 많지 않은데다 간혹 물량이 나와도 수요가 몰려 재미를 보기 어렵다"고 고충을 털어놓았다.

특히 자본확충을 뼈대로 한 위험기준자기자본(RBC) 규제가 강화된 점은 부담이다.

보험업계의 한 고위 관계자는 "점점 강화되고 있는 자본 관련 규제에 맞추려면 리스크를 줄여야 하는데 운용수익을 내기 위해서는 리스크를 감수해야 하는 형편이라 딜레마가 있다"고 말했다. 진익 보험연구원 실장은 "그간 외면해왔던 원자재ㆍ곡물 등의 상품시장도 대안이 될 수 있을 것"이라며 "장기로 투자하면 단기 변동성을 감내할 수 있고 간접투자 등 다양한 접근이 가능한 만큼 전향적으로 고려해볼 필요가 있다"고 설명했다.

그는 특히 "정부가 인프라 투자에 나서 금융회사들의 자금운용 부담을 줄여주는 방안도 긍정적으로 생각해볼 수 있다"고 조언했다.