|

정부가 첨단의 안전 시스템이라고 자부하던 해상관제망(VTS·해상교통관제서비스)이 사실상 코끼리 더듬는 장님으로 전락한 것은 부처 밥그릇 다툼에 해상안전이 희생된 대표적인 사례다.

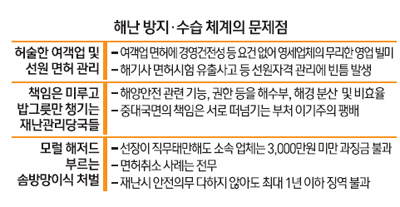

VTS란 첨단의 레이더, 일종의 무선전화(VHF), 자동선박식별장치(AIS) 등을 통해 운항 중인 선박을 실시간 추적하고 위험을 회피하도록 안내·교신할 수 있는 재난방지 시스템이다. 정부는 지난 1993년 VTS를 포항항에 처음 도입한 후 막대한 예산을 들여 현재까지 모두 20곳의 VTS를 설치했으나 정작 관할권이 2개 당국(해양수산부·해양경찰청)으로 나뉘어 버렸다. 항만 인근은 해수부 소관의 18개 VTS, 연안 일대는 해경 소관의 2개 VTS로 책임이 분리돼 서로 데이터 연동조차 하지 못하는 상태다. 이러다 보니 물동량이 많은 항구를 중심으로 정작 더 많은 VTS를 갖춘 해수부는 운항 선박이 적법한 항로를 지나는지를 알 수가 없다. 항로의 궤적은 레이더로 추적할 수 있으나 선박이 당국에 신고해 적법하게 인가 받은 항로 자료는 해경이 갖고 있기 때문이다. 이번 세월호 참사에서도 해경에 신고한 항로대로 운행했는지 여부를 놓고 의혹이 일고 있지만 정작 해수부는 선박의 항로가 과거 1년간 운행했던 평균 항로와 크게 다르지 않다는 설명만 할 뿐 적법한 항로인지는 확인해주지 못하고 있다. 이 때문에 해양경찰은 권장항로를 이탈했다고 발표하는 반면 해수부는 정상항로를 운행했다는 다른 판단을 내렸다. 해수부는 사고 당일인 16일 "권장항로는 법령 및 실무적으로 없는 개념"이라고 맞섰다.

앞서 이런 문제점을 해소하기 위해 두 당국 간 VTS를 완도 등 일부 구역에서 연동시키는 사업을 추진했으나 그마저도 업계의 이권에 좌초된 상태다. 해수부의 한 관계자는 "두 당국의 VTS를 설치한 업체가 다른데 서로 이권 등을 놓고 소송전에까지 휘말렸기 때문으로 알고 있다"고 배경을 전했다.

당국 간 엇박자는 이뿐만이 아니다. 이번 세월호 사태 직후 탑승자, 피해자 인원 등을 집계하는 과정에서 해수부와 안전행정부 등 주무부처가 서로 혼선을 빚으면서 하루 새 수차례씩 공식 발표 통계가 뒤바뀌는 일도 빈번했다. 결국 정부는 사건 발생 하루 뒤인 17일에야 회의를 열어 당국 간 업무분장을 재정리했지만 이미 상당수 인명이 죽거나 실종된 후여서 사후약방문에 그치고 말았다.

이환범 영남대 행정학과 교수는 "해상교통안전 분야는 그 어떤 분야보다도 안전당국 간 협조와 긴밀한 정보교환이 필요하다"며 "재난대응체계를 재정비해 지휘 및 보고체계를 일원화해야 한다"고 당부했다. 재난관리를 총체적으로 교통정리할 수 있도록 컨트롤타워를 단일화해야 한다는 뜻으로 풀이된다.

관련 예산 보완도 필요해 보인다. 안행부가 올해 안전관리 예산으로 확보한 금액은 불과 857억7,400만원에 그칠 정도로 적다. 그나마도 교통사고가 잦은곳, 어린이보호구역 개선, 안전한 보행환경 등에 주로 투입될 계획이어서 해상안전 쪽에는 상대적으로 배분될 기회가 적다. 해난사고 발생시 선봉대가 되는 중앙대책본부의 체계개편도 필요하다. 현재 본부장은 안행부 차관으로 이관됐는데 과거처럼 방재청에 맡겨야 한다는 의견이 많다. @sed.co.kr.