|

|

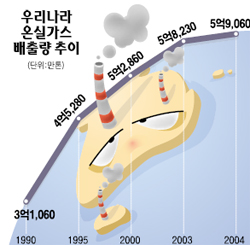

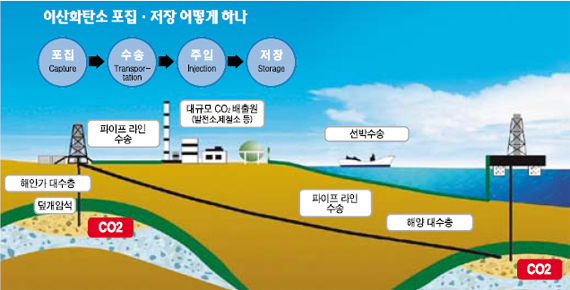

[기후변화의 경제학]이산화탄소 포집·저장기술 잡아라 CO2 대량저장 성공땐 '교토체제' 무의미 안의식기자 miracle@sed.co.kr 관련기사 • 국내 CCS기술 현주소 • [기후변화의 경제학] 시리즈 전체보기 지난 6월7일, 독일 북부의 해양휴양지 하일리겐담에 모인 선진 8개국(G8) 정상들은 의미 있는 합의를 이끌어냈다. 오는 2050년까지 지구온난화를 방지하기 위해 온실가스 배출량을 1990년 대비 50% 감축하기로 한 것. 구체적으로는 독일 등 EU, 일본ㆍ캐나다가 합의하고 미국ㆍ러시아 등은 합의에 참여하지는 않았지만 이 같은 감축노력을 “진지하게 고려하기로” 했다. 그럼 이 같은 합의내용을 한국에 적용해보자. 우리나라 온실가스 배출총량은 1990년 3억1,060만톤에서 2004년 5억9,060만톤으로 거의 2배 늘었다. 전문가들은 이 같은 증가추세가 이어지면 2030년 약 9억5,000만톤에 이를 것으로 내다보고 있다. 이때부터 온실가스가 거의 안 늘어 2050년 10억톤이 된다고 하자. 줄여야 하는 기준 연도와 기준 양은 1990년의 3억1,060만톤과 이것의 절반인 1억5,530만톤. 결국 10억톤의 실제 온실가스 배출량을 1억5,000만톤 수준으로 85% 낮춰야 한다. 이는 우리가 감당하기 불가능한 수치다. 하지만 중요한 것은 국제사회의 흐름이 이 같은 방향으로 진행되고 있다는 점이다. 특히 우리나라처럼 에너지 다소비 산업구조, 중ㆍ화학공업 중심의 경제구조에서 이산화탄소 강제감축은 치명적이다. 전문가들은 우리가 85%까지는 아니더라도 약 절반 정도는 감축해야 할 것으로 예상하고 있다. 그러나 현재 우리 경제구조에서는 그것조차 불가능하다. 그래서 주목하는 기술이 이산화탄소 포집 및 저장기술(Carbon Capture & StorageㆍCCS). 공장 굴뚝에서 나오는 이산화탄소를 붙잡아 이를 대규모로 저장할 수만 있다면 문제는 상당 부분 해결된다. 실제 이 기술은 현재 선진국에서 활용하고 있다. 유전이나 가스전 개발시 보다 많은 원유와 천연가스를 발굴해내기 위해 물 또는 수증기를 유전에 밀어넣는다. 그러면 원유나 가스가 묻혀 있는 지층 속에서 압력이 커져 원유ㆍ천연가스가 훨씬 쉽게 배출된다. 이 같은 원리를 이용, 물이나 수증기 대신 이산화탄소를 땅속에 밀어넣고 저장하는 것. 미국 노스다코타주의 북부에 있는 베라(Beulah). 이곳에 있는 암모니아 공장에서는 이산화탄소를 분리, 수집해 수백Km 떨어진 캐나다 서스캐처원주(Saskatchewan)에 있는 유전지대인 웨이번(weyburn)으로 보낸다. 웨이번에서는 이 이산화탄소를 땅속에 밀어넣어 저장하고 있다. 저장용량은 연간 약 100만톤. 미국은 이 웨이번 프로젝트를 기후변화 대응을 위한 핵심 프로젝트로 보고 연구개발에 열을 올리고 있다. 노르웨이의 석유회사인 스태트오일(Statoil)사도 북해 유전을 이용, 이산화탄소 저장을 진행하고 있다. 이 역시 저장용량은 연간 100만톤 정도이다. ◇교토의정서 체제도 뒤집을 수 있는 CCS 기술=만일 CCS 기술이 성공, 대량으로 이산화탄소를 포집해 저장할 수만 있다면 온실가스 강제감축 의무화를 핵심내용으로 하는 교토의정서 체제까지도 흔들 수 있다. 공장에서 배출되는 이산화탄소를 잡아 저장할 수 있기 때문에 배출량 강제감축의 의미가 없어지는 셈이다. 미국이 선진 8개국 정상회의에서 2050년 50% 감축에 ‘암묵적으로 동의’한 이유도 일각에서는 CCS 기술 때문으로 분석하고 있다. 앞으로 10~20년 내에 CCS 기술이 대량저장으로 발전할 수 있다면 미국 스스로의 이산화탄소 문제를 해결할 뿐 아니라 CCS 기술을 무기로 미국이 세계 이산화탄소 배출시장을 석권할 수 있다는 계산 때문 아니냐는 해석이다. 그러나 이 같은 대규모 저장 성공 가능성은 아직 ‘미지수’다. 연간 수천만톤에서 수억톤 단위의 저장이 가능해야 하는데 기술적으로 이 같은 것이 성공하기에는 상당한 시간이 흘러야 가능할 것으로 전망하고 있다. 경제협력개발기구(OECD)와 국제에너지기구(IEA)에서는 2050년 전세계 감축량 중 약 20%가 CCS에 의존할 것으로 전망하고 있다. 기후변화와 관련한 정부 간 협의체인 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)에서는 2100년이 되면 전체 배출량의 약 15~55%가 CCS에 의해 처리될 수 있을 것으로 전망하고 있다. 15~55%로 범위가 넓은 것은 이 기술이 그만큼 미래 잠재력이 크다는 것을 인정하면서도 아직은 확신할 단계가 아니라는 분석 때문이다. ◇이산화탄소 포집ㆍ저장 어떻게 하나=먼저 이산화탄소를 분리, 포집해내는 방법은 크게 3가지다. 첫째, 흡수재(아민계)를 이용하는 방법이다. 배기가스가 나오는 과정에 아민계 흡수재를 투입하면 이산화탄소가 이 흡수재에 녹아 들어가 액체가 되고 여기에 다시 열을 가해 이산화탄소만 분리, 포집하는 방법이다. 흡착제로 고체를 이용하는 건식 흡착 방법도 있다. 둘째는 순산소연소 방식이다. 석유나 석탄을 연소시킬 때 연소재로 일반 공기가 아니라 산소만 투입하면 배기가스로 이산화탄소와 수증기만 나온다. 셋째, 멤브레인 필터 방식으로 이산화탄소를 걸러내는 기술이다. 저장방법은 지층의 배사구조(밥 공기를 거꾸로 엎어놓은 형태. 그래픽 참조)를 이용한다. 보통 해안가나 연안의 대륙붕 지역의 대수층에 많다. 이 같은 지층구조에는 원유나 가스가 많은데 가스ㆍ원유를 빼내면서 빈 공간에 이산화탄소를 밀어넣는다. 문제는 안정성. 이산화탄소를 투입한 뒤 적어도 수백년간 땅 위로 스며 나오지 않고 안전하게 저장돼 있어야 한다. 그 마개역할을 덮개암석(Cap Rock)이 한다. 입력시간 : 2007/11/22 17:04