|

|

중소기업 적합업종을 놓고 논란이 끊이지 않는 것은 주지하다시피 이 제도가 인위적으로 시장에 제한을 가하는 요소를 담고 있어서다. 적합업종 도입 당시부터 시장을 잃게 된 대·중견기업과 시장주의를 신봉하는 학자들은 집중 포화를 날려 왔다. '대기업과 중견기업의 사업 확장과 진입을 금지하거나 철수를 권고하는 적합업종 제도는 시장원리에 반할 뿐만 아니라 외국기업 배만 불린다'는 게 이들의 명분이었다.

그러나 동반성장, 즉 대기업과 중견·중소기업의 조화로운 상생은 양보할 수 없는 경제적, 사회적 가치라는 국민적 공감대 역시 굳건히 뿌리를 내려온 것도 사실이다. 특히 지난 2008년 금융위기 이후 승자독식의 무한경쟁보다 경제적 약자를 위한 합리적인 보호와 규제가 경제와 산업을 더욱 성장시키고 양극화를 해소할 수 있다는 실증적 인식과 반성이 확산돼왔다.

문제는 과거 이명박 정부가 2010년부터 정치적 이니셔티브(주도권)을 잡기 위해 포퓰리즘 방식으로 '경제민주화'를 강요했다는 데 있다. 당시 정치권은 물론 공정거래위원회 및 기획재정부, 지식경제부 등 행정기관들이 앞다퉈 전방위적으로 '대기업 때리기'에 열을 올렸다.

이런 가운데 재계 총수들이 배임 등의 혐의로 잇따라 사법처리되면서 대기업들은 위축될 대로 위축돼 버렸다. 대통령이 직접 나서 동반성장을 진두지휘하는 마당에 재계는 일감몰아주기 규제 등과 더불어 중소기업 적합업종을 '울며 겨자먹기'로 받아들을 수 밖에 없었다. 결국 적합업종은 자발적인 동반성장이라기보다 강요된 억지 상생이라는 태생적 한계를 안고 출발한 셈이다.

<1> 포퓰리즘+졸속 행정으로 탄생=이명박 정부가 적합업종을 도입한 배경은 두 가지로 요약된다. 하나는 서민 경제가 어려워져 중소기업과 소상공인을 살리기 위한 차원이다. 두번째는 대기업이 중소기업에 성과 배분과 지원 등을 해주기 바랬는데 대기업이 자발적으로 나서지 않자 이를 강제하기 위한 조치가 필요했다. 이렇게 적합업종은 '중소기업을 살리자'는 정치적 구호 아래 시장 논리를 배제하고 시작됐다.

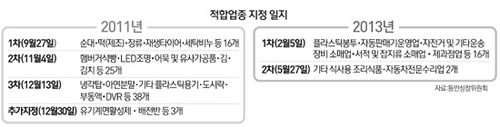

더 큰 문제는 관료들의 성급한 성과 욕심과 무리한 추진이다. 제조업 적합업종을 선정하는데 2011년을 넘기지 않기로 한 정부 방침에 따라 동반위는 그해 5월 공청회를 열고 신청을 받아 네달 후인 9월 첫 적합업종 선정 결과를 내놨다. 불과 수개월 만에 졸속으로 추진한 것이다.

<2>면밀한 업종 분석 없었다=적합업종에 대한 근거 없는 주장이 난무하는 것은 대부분 업종에 대한 정확한 시장 데이터가 없었던 탓이 크다. 지난 2011년 적합업종 도입 때 관여했던 한 관계자에 따르면 적합업종에 대한 시장 분석 자료는 처음부터 전무했다. 중소기업연구원이 석달 만에 급하게 시장 보고서를 내놓았지만, 이를 바탕으로 적합업종으로 정할지 말지 결정하는 것은 애초부터 무리였다는 비판이다.

또 동반위와 재계는 2011년 첫 적합업종 신청이 10∼20여개 품목에 그칠 것이라 예상했지만, 실제 230여개 품목에 대해 신청이 접수돼 수개월 만에 다 조사하는 것은 물리적으로 불가능했다는 지적도 나온다. 구체적 시장 데이터가 근거가 되지 못하면서 논란과 갈등은 갈수록 증폭될 수 밖에 없었다.

<3>대기업 설득ㆍ이해 미흡=충분히 대기업을 설득하고 양보를 구하지 않은 것도 문제다. 대기업 참여를 제한하려면 대기업의 무차별 확장으로 중소기업이 힘들어졌거나, 대기업이 아닌 중소기업이 하는 게 왜 타당한지를 설명해야 한다. 하지만 근거는 부족했고, 대기업의 일방적 양보만 요구했다.

대기업의 이해가 부족했던 측면도 있다. 초기 적합업종으로 거론된 품목은 순대·두부·떡볶이 등으로 대기업은 사업 연관성이 없어 중요하지 않다고 판단했다. 하지만 막상 신청 결과를 보니 데스크톱PC·재생타이어 등이 거론돼 뒤늦게 위기의식이 일었다는 후문이다. 이후 대기업은 동반위 합의 과정에서 지정 불가 입장을 밝혔지만 마찬가지로 반박 근거가 되는 시장 자료가 없었고, 경제민주화 등 중소기업 보호 분위기 확산으로 어쩔 수 없이 떠밀렸다는 분석이다.

<4>재계-중소업계 모두 떼쓰기=전국경제인연합회 등 재계는 검증도 안된 외국산 잠식 등을 근거로 적합업종 폐지를 주장하고, 중소업계는 법적 강제력이 필요하다며 영구 법제화를 요구하고 있다. 하지만 이는 민간의 자율적 합의라는 전제를 무시하고, 적합업종에 대한 제대로 된 평가도 없이 각자의 이권만 챙기고 보자는 떼쓰기에 가깝다.

재계의 폐지 주장은 적합업종 자체를 부정하는 것으로, 산업의 균형 발전과 상대적 약자인 중기와 소상공인을 보호하려는 취지를 무색케 하고 있다. 또 중소업계의 법제화 주장은 소통과 타협을 배제해 갈등만 부추키고 통상문제도 야기할 수 있다. /최용순ㆍ박진용 기자 senys@sed.co.kr