"BT를 국가 성장동력으로" 글로벌 바이오 허브 꿈꾼다<br>"제조업 정체의 덫 벗어나자" 민·관 연구기관 한 곳에 모아<br>R&D서 상업화까지 신속 진행<br>글로벌 기업·인재도 적극 유치 바이오 매출 10년새 4배 껑충

| | 싱가포르의 바이오폴리스는 아시아 바이오 연구개발(R&D) 메카에서 이제 세계로 뻗어나가고 있다. 싱가포르 게놈연구소(GIS)의 연구원이 유전체 정보를 분석하고 있다. |

|

| | 바이오폴리스 조감도 |

|

"1~2년 내로 몰락할 사회에서 일하고 싶지 않다면 싱가포르를 선택하라."

10년 전인 지난 2001년 12월 당시 싱가포르 부총리 겸 국토안전부 장관이었던 토니 탄 현 싱가포르투자청(GIC) 부회장이 바이오폴리스 준공식에서 한 말이다. 당시 각국 언론들은 싱가포르의 도전을 놓고 "미국ㆍ유럽 등 거대 국가의 그늘에서 벗어나 독자적인 성장동력을 만들 수 있겠느냐"고 고개를 갸우뚱했다.

햇수로 10년이 지난 2011년 1월 바이오폴리스는 중국의 위세에 눌려 '정체의 덫'에 빠졌던 싱가포르를 글로벌 바이오허브로 탈바꿈시켰다.

싱가포르의 바이오폴리스는 진행형이다. 단정한 건물 사이로 10년이 지난 지금도 건물 공사가 한창이다. 건물을 구름다리로 연결해 유기적인 연구가 가능하도록 만드는 한편 건물 바깥은 휴식 공간으로 설계했다. 일과 휴식에서 동시에 만족을 느낄 수 있도록 했다.

바이오 정보학(Matrix)ㆍ세포연구(Proteos)ㆍ유전체정보연구(Genome)ㆍ바이오의학(Centros)ㆍ나노기술(Nanos) 등으로 구성된 바이오폴리스에는 다국적 제약사인 노바티스와 글락소스미스클라인(GSK) 등 낯익은 간판이 보인다. 눈을 돌리면 국책연구소ㆍ기업 외에도 싱가포르경제개발원(EBD) 등의 정부 기관과 그 산하기관이 입주해 있다. 연구에 이어 산업, 그리고 국가 연구개발(R&D) 전략이 한번에 이뤄지는 셈이다. 호주에서 왔다는 토머스 러프킨 연구원은 바이오폴리스의 최대 장점을 '속도감'이라고 말한다. 러프킨 연구원은 "한곳에 공공과 민간 조직이 함께 모여 있다 보니 상호 교류를 통해 R&D에서 임상까지 속도감 있게 진행할 수 있다"고 설명했다.

◇R&D 도시에서 바이오허브로=바이오폴리스를 기반으로 10년 동안 싱가포르를 정보기술(IT) 제조업 중심에서 R&D 도시로 탈바꿈시킨 싱가포르 정부는 앞으로 목표를 '바이오허브'에 두고 있다. 향후 10년 동안 200㏊ 면적에 10조원을 들여 '바이오 R&D 허브'를 완성할 계획이다.

'적도의 진주'라고 불리는 입지를 살려 싱가포르는 10년 전부터 '원-노스 프로젝트'를 진행하고 있다. '원-노스'란 북위 1도 지점에 모든 바이오의학ㆍ정보통신기술(ICT) 등 주요 성장동력산업 시설을 집중시키겠다는 의도에서 비롯된 것이다.

원-노스에 맞춘 바이오폴리스의 가장 큰 특징은 모든 것이 한자리에 모여 있어 융합과 속도감 있는 진행이 가능하다는 것. 북쪽에는 IT와 전자공학 연구가 중심인 '퓨저노폴리스(fusionopolice)'가 있다. 이를 바탕으로 IT와 BT의 융합이 이뤄진다. 또 근처에 위치한 싱가포르국립대병원과 듀크-NUS에서는 임상연구가 활발히 진행되고 있다.

싱가포르과학연구청(ASTAR)의 한 관계자는 "국가의 차세대 성장동력으로 특정산업인 바이오를 타깃으로 삼아 적극적으로 육성하기 위해 부처 간 전략적인 협력을 맺고 있다"고 밝혔다.

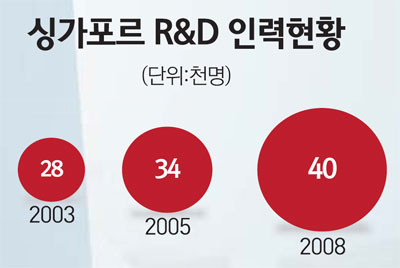

◇해외 인재, 기업 적극 유치=지난해 우리나라의 최정균 KAIST 교수가 세계의 유전체 연구를 선도하는 기관인 싱가포르 게놈연구소(GIS) 책임연구원으로 초빙돼 화제가 됐다. 싱가포르는 바이오산업 발전을 위해 세계적인 과학자ㆍ연구자ㆍ기술자들을 스카우트하는 데 주저하지 않는다.

싱가포르에 세계 각국의 인재가 몰려드는 것은 과학적 분위기와 삶의 질을 충족시키기 좋은 환경 때문이다. 영어를 사용하는 국가여서 언어 사용에 불편함이 없고 지원도 풍부하다. 세계 각국과의 협력을 통해 다양한 장학제도도 잘 마련돼 있다. 연구자들의 일상생활을 위해 바이오폴리스에는 수영장ㆍ골프연습장과 같은 레저시설, 식당, 엔터테인먼트, 주거공간이 함께 배치됐다. 공원과 카페도 쉽게 접할 수 있다. 일ㆍ연구에만 매달리는 것이 아니라 창조적 마인드를 24시간 일깨워주기 위해 하나의 '과학마을'을 조성한 것이다.

6년째 싱가포르국립대학(NUS)에서 활동하고 있는 이동엽 교수는 "개인의 호기심과 국가의 전략이 맞아떨어질 경우 상당히 시너지가 크다"면서 "정부에서 많이 밀어주고 연구 비용도 늘어나는 등 연구환경이 굉장히 좋다"고 설명했다.

◇선택과 집중으로 '정체성의 덫'을 벗어나=아시아 최고 강소국인 싱가포르. 하지만 2000년 초 싱가포르는 위기에 직면했다. 좁은 땅에 제조업은 한계를 지니고 금융ㆍ물류허브도 상하이ㆍ홍콩 등이 G2인 중국을 등에 업고 떠오르며 위기를 맞았다.

싱가포르의 국부 리콴유의 뒤를 이은 리셴룽 총리의 선택은 바이오. 10년이 지난 2010년 싱가포르의 구상은 성공적으로 안착한 것으로 평가된다. 바이오의학 분야 생산액은 연간 240억싱가포르달러로 2000년대 초반 60억싱가포르달러에서 4배 가까이 늘었다.

가장 큰 배경은 정부의 전폭적인 지원과 '선택과 집중' 전략. 과학투자청은 R&D 계획 수립에서 기술이전ㆍ지적재산권 보호까지 지원을 아끼지 않는다. 바이오폴리스 내의 기업ㆍ연구소는 연구에만 몰두할 수 있고 그 연구결과를 상품화하기 좋은 환경을 갖췄다.

또한 싱가포르는 강소국인 만큼 모든 분야에 뛰어들기보다 선택과 집중을 잘 활용한다. 위에서 결정하면 따라가는 '톱다운 방식'을 통해 방향이 잘못됐다고 생각되면 시간 허비 없이 포기도 빠르다.

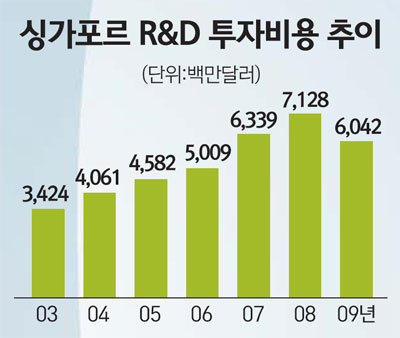

이 교수는 "싱가포르는 인구와 연구자에 비해 R&D 투자 비중이 높고 눈에 보이는 상용화ㆍ실용화에 많이 투자해 성과를 내고 있다"고 말했다.