홈

산업

산업일반

[이달의 과학기술자상] 탄소나노튜브 고순도 분리기술 개발

입력2010.10.06 17:06:06

수정

2010.10.06 17:06:06

한창수 한국기계연구원 책임연구원<br>금속성·반도체성 혼합 성분, 물리적 손상 없이 90%이상 떼어내<br>마이크로유체칩·유전영동 결합 통해 연속·대량 분리<br>관련기술 다수 개발도…산업분야 활용 가능성 높여

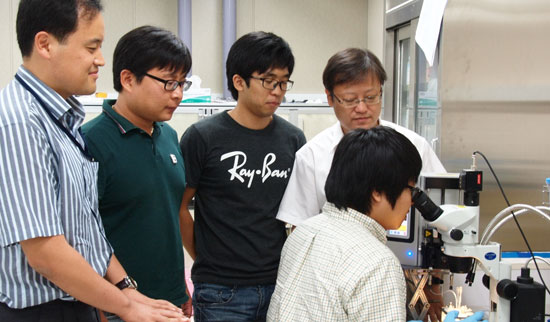

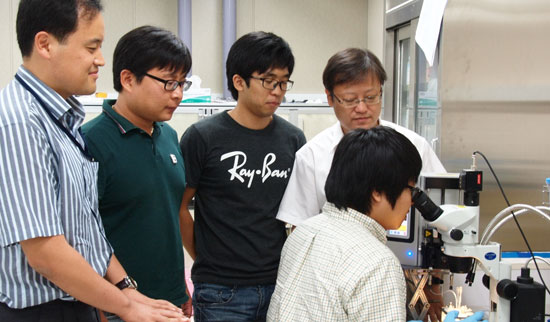

| | 한창수 한국기계연구원 책임연구원(뒷줄 오른쪽)이 대전 대덕연구단지에 있는 연구실에서 연구원들과 함께 탄소나노튜브의 분리공정을 전자현미경을 통해 확인하고 있다. /사진제공=한국기계연구원 |

|

탄소나노튜브(Carbon Nanotube)는 6각형 고리로 연결된 탄소들이 긴 대롱 모양을 이루는 지름 1나노미터(1나노미터는 10억분의1m) 크기의 미세한 분자로 인장력이 강철보다 100배 강하고 유연성이 뛰어나 미래형 신소재로 각광받고 있다.

탄소의 배열 위치에 따라 합성할 때 금속성과 반도체성이 서로 섞여 있는 상태로 만들어지는 탄소나노튜브를 반도체 소자에 사용하려면 반드시 반도체성 나노튜브만으로 소자를 제작해야 하고 전극과 같은 높은 전도도가 필요한 분야에 사용하기 위해서는 금속성 나노튜브만을 사용해야 성능을 극대화할 수 있다.

탄소나노튜브를 합성할 때 물리적 성질을 조절하기가 어렵기 때문에 대부분 제조 후 금속성과 반도체성을 분리해서 사용하는데 90% 이상의 고순도로 분리하기가 쉽지 않아 그동안 과학 및 공학계의 난제로 남아 있었다.

한창수 한국기계연구원 책임연구원은 마이크로유체칩(Microfluidics Chip)과 유전영동(Dielectrophoresis)을 결합하는 방법을 이용해 고순도로 탄소나노튜브의 금속성과 반도체성을 분리할 수 있다는 것을 규명했다. 이 방법을 통해 두 가지 종류의 탄소나노튜브를 물리적 손상 없이 동시에 얻을 수 있게 됨으로써 산업분야에서의 활용가능성을 크게 높였다는 평가를 받고 있다.

금속성과 반도체성 탄소나노튜브를 유전영동에 의해 속성별로 분리할 수 있는 가능성은 지난 2003년 처음 제시됐다. 유전영동은 전기장을 사용해 도액에 포함된 생물학적 입자를 분리해내는 기법이다. 물리적 및 전기적 계수를 신중히 설정하여 대상 입자의 이동을 정밀하게 제어할 수 있다.

한 책임연구원은 유전영동기술을 이용한 탄소나노튜브와 나노와이어의 조립기술을 연구하던 중 유전영동을 보다 체계적으로 활용하면 고순도의 나노튜브를 분리할 수 있다는 아이디어에 착안해 2005년부터 본격적인 연구를 시작했다. 한 연구원은 "당시만 해도 전세계의 어떤 그룹도 나노튜브를 고순도로 분리할 수 없었다"면서 "2년여의 연구 끝에 마이크로유체칩을 이용해 고순도의 나노튜브를 연속으로 분리할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다"고 설명했다.

한 연구원은 바이오 분야에서 사용돼 왔던 H형태의 필터에 전극을 장착한 후 한쪽 입구에는 탄소나노튜브 용액을, 다른 쪽 입구에는 버퍼용액을 흘렸다. 두 용액이 섞이지 않도록 층류(laminar flowㆍ유체가 흐트러지지 않고 규칙적으로 흐르는 상태) 조건을 유지한 상태에서는 유전영동 힘에 의해 금속성 나노튜브가 버퍼가 흐르는 용액 쪽으로 이동하게 된다. 이런 과정을 거쳐 위쪽 출구에는 금속성 나노튜브가 아래쪽 출구에는 반도체성 나노튜브로 각각 분리된다. 한 연구원은 "이런 공정을 거쳐 분리된 금속성 탄소나노튜브의 순도는 90% 이상"이라며 "동시에 반도체성이 풍부한 나노튜브도 분리할 수 있다"고 강조했다.

특히 이 분리방식은 연속분리가 가능할뿐더러 원심분리처럼 나노튜브의 손실이 발생할 가능성이 적고 대량분리에 유리한 특징이 있다. 분리된 나노튜브를 이용해 투명전도성 필름과 반도체 소자를 제작한 결과 전도도가 20배 이상 향상되고 기존의 혼합 나노튜브에 비해 성능이 뚜렷하게 향상됐다고 한 연구원은 설명했다.

이 연구결과는 2008년 12월 세계적 권위의 과학전문지인'나노 레터스(Nano Letters)'에 게재됐다. 국내 3건의 특허와 미국ㆍ일본ㆍ중국ㆍ유럽 특허도 출원했다. 또 지난해 1월 국내 업체에 일시불 1억원과 러닝로열티 5%를 받는 조건으로 기술이전됐다.

한 연구원은 탄소나노튜브 분리기술 개발 외에도 탄소나노튜브 원자현미경 탐침 대량조립기술, 단일벽 탄소나노튜브 잉크젯 프린팅 기술, 탄소나노튜브 투명히터 기술 등 탄소나노튜브와 관련한 다수의 세계 최초 기술을 개발했다. 특히 개발된 나노관련 원천기술 7건이 기업에 이전됐을 정도로 원천성과 실용화 가능성이 매우 높은 연구성과를 속속 내놓고 있다. 최근 3년간 34건의 특허를 출원ㆍ등록했을 정도로 뛰어난 발명가이기도 하다.

한 연구원은"탄소나노튜브를 분리하고 이를 응용하는 기술은 과학계ㆍ공학계ㆍ산업계 모두에게 중요하기 때문에 융합 및 공동연구가 필요하다"면서 "국내의 역량 있는 연구진들과 공동연구를 통해 우리나라의 나노소재 및 응용기술 연구를 세계수준으로 끌어올리겠다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>