단일 직군제가 되레 비정규직 부추긴다<br>동일직군-동일임금으로 임금운용 탄력성 떨어져<br>고졸 정규직 전환 쉽잖아, "업무 따라 차별화해야"

고졸 채용이 확산되면서 차제에 은행의 임금체계를 수술해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 국내 은행은 직군에 따라 초기부터 임금을 차별하는 미국과 달리 '동일직군-동일임금(정규직 기준)'의 시스템을 적용하다 보니 임금운용의 탄력성이 떨어진다.

특히 창구직원(텔러)의 임금 수준은 미국에 비해 크게 높으면서 수익성도 떨어진다. 미국 상업은행 창구직원의 평균 임금은 지난해 기준으로 2만4,960달러(2,496만원, 지난 27일 환율 기준) 수준인 데 반해 국내 은행은 이보다 두 배 이상 높다.

더욱이 은행들이 고졸 채용을 늘리겠다고 하지만 단일직군 체계의 임금구조상 고졸 행원들을 무작정 정규직으로 전환하기도 쉽지 않다. 한꺼번에 너무 많은 임금이 인상될 수 있기 때문이다. 결국 고학력 문제를 해결하기 위해 고졸 채용을 늘리겠다는 취지는 무색해진 채 비정규직만 양산하는 부작용만 낳을 수 있다고 전문가들은 지적한다.

권혁세 금감원장도 이런 점을 감안해 27일 서울경제신문과의 단독 인터뷰에서 "임금구조가 획일화돼 있다. 담당 업무에 따라 조금씩 차별화해야 한다"고 말했다.

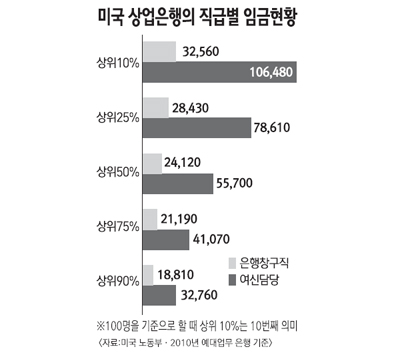

◇미국 상업은행, 텔러 평균 연봉 2만5,000달러=예금과 대출 업무를 주력으로 하는 미국 상업은행은 임금체계를 직군에 따라 달리 적용한다. 정규직이지만 여신업무를 하고 있는 직원과 창구업무를 하고 있는 직원의 임금을 시작부터 달리 적용하고 있다. 미 노동부에 따르면 미국 상업은행(2010년 기준)의 창구직원과 여신 담당 직원의 임금수준은 출발부터 큰 차이를 보인다. 예컨대 100명을 기준으로 해서 하위 10등에 해당하는 창구직원의 연봉은 1만8,810달러인 데 반해 여신 담당은 3만2,760달러를 받는다. 1만달러 이상의 차이가 난다.

차이는 근속연수에 따라 더 벌어진다. 상위 10등의 경우 창구직원은 3만2,560달러, 여신 담당은 10만6,480달러로 세 배가량으로 벌어진다. 인수합병(M&A)이나 기업금융을 담당하는 직원은 또 다른 임금체계를 적용하고 있다.

◇단일 직군제 국내은행, 임금 탄력성 떨어져=국내 은행은 대부분 '동일직군-동일임금' 구조다. 학력과는 관계 없이 창구직원의 경우 호봉에서는 차이가 나겠지만 임금 수준은 비슷하다. 국민은행의 경우 M&A 등을 담당하는 특수직을 제외하고 정규직 직군은 4개의 레벨(L)로 나눠 임금테이블을 짠다. L1 계장ㆍ대리, L2 과장ㆍ차장, L3 팀장ㆍ지점장, L4 지점장ㆍ부점장 등인데 임금은 '동일직군-동일임금'에다 호봉제를 적용해 산출한다. 여기에 성과급을 차등해 지급하는 구조다.

이렇게 임금을 산출해 적용을 하다 보니 정규직으로 들어오는 하위직급도 임금이 높다. 은행들은 높은 임금 문제를 해결하기 위해 창구직원은 대체로 비정규직으로 채용한다.

특히 비정규직법안이 만들어진 뒤에는 비정규직의 정규직화를 줄이기 위해 '무기계약직'을 동원했다. 무기계약직은 정규직에 비해 임금은 80% 정도 받는 대신 고용안정을 유지하고 복지혜택도 정규직 수준에서 받는다.

하지만 동일 체계를 갖다 보니 창구직원이라도 임금 수준은 높다. 김병연 금융연구원 선임연구위원은 "국내 은행의 창구직원은 대부분 비정규직인데 그래도 미국이나 영국의 창구직원에 비해 임금이 많다"고 말했다. 가뜩이나 예대마진 중심의 수익구조를 갖고 있는 국내 은행들이 수익성이 한계를 보이는 것도 이 때문이다.