|

|

|

|

#1. 올해 31세인 직장인 고재석씨는 대학교 졸업 후 2년간의 백수생활을 보내다 지난해 어렵게 모 기업의 비정규직으로 취업하는 데 성공했다. 한달 120만여원에 불과한 수입 중 학자금대출 원리금으로 다달이 60만원가량을 상환하고 있다. 결혼 적령기에 접어든 나이지만 빠듯한 월급에 결혼은커녕 이성교제도 그야말로 '그림의 떡'이다.

고씨는 "불안정한 미래 때문에 결혼은 사실상 포기했다"며 "쥐꼬리만 한 월급에 각종 빚청산에 시달리고 있어 당장의 생활고가 더 걱정"이라고 토로했다.

#2. 여성 직장인 김유나(33)씨는 결혼자금 준비를 이유로 결혼을 거듭 미루다가 남편과 연애 8년 만인 지난해 식을 올렸다. 김씨 인생에서 그토록 꿈꾸던 결혼이었지만 결혼과 동시에 김씨 부부는 빚더미에 올라앉았다. 서울 외곽에 신혼집으로 얻은 1억원짜리 전셋집이 원인이었다. 김씨와 남편이 전세자금대출과 신용대출을 받아 전세 보증금을 힘겹게 마련했지만 부부 합산으로 채 300만원이 안 되는 월급에 부모님 생활비와 다달이 60만원이 넘는 이자를 지급하는 것은 큰 부담이었다. 김씨는 "빚을 어느 정도 청산할 때까지 출산 계획을 미루기로 했다"며 "사랑하기 때문에 결혼을 결심했지만 빚에 대한 부담감으로 마음이 무겁다"고 한숨을 내쉬었다.

경기침체와 만성적인 취업난으로 졸업 후에 비정규직이나 아르바이트생으로 전락한 20~30대를 일컬어 '88만원 세대'라고 부른다. 현재의 복지정책 역시 주로 노년층의 의료비 지원 등에 집중되면서 사실상 복지 사각지대에 놓인 88만원 세대. 이들은 생활고에 치여 결혼과 출산이라는 인생의 중요한 관문조차 미룬 채 하루하루 생존을 위한 전쟁을 치르고 있다.

청년실업이 장기화되고 치솟는 전세가격으로 결혼을 미루고 출산을 포기하는 청년들이 증가하면서 저출산 현상이 심화되고 있다. 줄어드는 인구와 인구의 고령화는 곧 한국의 국가경쟁력 저하로 직결되기 때문에 이는 우리 세대가 함께 풀어나가야 할 과제인 셈이다.

◇잦아드는 아기 울음소리=사회 전반적으로 만혼의 보편화 현상은 저출산이라는 부작용을 낳고 있다. 최근 한국인구학회 발표자료에 따르면 남성의 초혼연령은 지난 1990년 27.9세에서 2010년 31.8세로 10년 사이에 3.9세나 늦춰졌다.

여성이 첫 결혼을 하는 나이는 같은 기간 24.8세에서 28.9세로 4.1세가 늘었다. 만혼 추세도 강화돼 2010년 기준으로 40~44세 남성 중 미혼 비율이 14.8%나 됐다. 15년 전과 비교해 2.5배로 늘어난 것이다.

결혼연령이 늦춰지며 출산연령도 자연스레 증가하는 추세다. 2010년 산모의 평균 출산연령은 31.26세로 전년 대비 0.29세 늘어났다. 첫째 아이를 낳은 산모의 평균 출산연령도 30.1세로 사상 처음 30세를 돌파했다.

한국의 저출산 경향은 선진국과 비교해도 심각한 수준이다.

한국의 합계 출산율은 1975년 4.28명을 기록했으나 1985년 이후 미국ㆍ프랑스ㆍ스웨덴 등 선진국 밑으로 내려왔으며 2010년 1.29명을 기록하고 있다.

2010년 기준 합계 출산율은 미국 2.07명, 스웨덴 1.9명, 프랑스 1.97명으로 한국에 비해 높은 수준을 유지하고 있다.

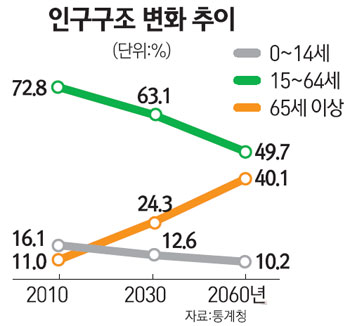

◇부양비 증가에 등골 휘는 한국=현재 한국 사회는 저출산의 고착화로 인구 고령화가 심화되는 현상을 나타내고 있다. 이는 생산가능인구 감소를 의미하며 잠재성장률이 하락하는 등 경제적 영향이 매우 클 것으로 전망된다.

당장 한국의 부양비가 크게 증가하고 있다.

2010년 기준 60대 이상 인구가 11%인 한국 인구구조가 오는 2060년에는 40%를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 총부양비가 급증할 것으로 보인다. 생산 가능인구인 15~64세가 14세 미만과 65세 인구를 부양하는 비율을 의미하는 총부양비가 2010년에는 미국ㆍ스웨덴ㆍ프랑스보다 낮았으나 급속한 고령화의 진행으로 2060년에는 이들 국가보다 높아져 101을 기록할 것으로 관측된다.

실제 생산가능인구가 1% 감소할 때마다 1인당 실질 국내총생산(GDP)이 0.08%포인트 감소하는 반면 노인인구가 1% 증가할 때마다 1인당 실질GDP는 0.04%포인트 감소한다는 연구 결과도 발표된 바 있다.

◇주택 문제 해결이 관건=20~30대의 결혼 기피현상이나 만혼현상을 완화하기 위해서는 무엇보다 결혼비용에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 주택비용 부담을 덜어주는 것이 시급하다는 게 전문가들의 조언이다.

김민정 현대경제연구원 연구위원은 "전세계에서 유독 한국이 주택에 대한 애정이 강한 특성을 갖고 있다"며 "부동산 문제가 저출산으로 귀결되는 독특한 현상을 보이고 있어 신혼부부들의 주택 문제 해결이 저출산 문제를 완화하는 중요한 해결책"이라고 강조했다.

정부와 일부 지방자치단체에서 신혼부부용 도시형생활주택 공급에 나서고 있지만 이를 보다 확대할 필요가 있다. 20~30대 신혼부부를 대상으로 소액 보증금과 월세(rent)만으로 입주 가능한 도심형 렌트 아파트 및 도심형생활주택 공급을 확대함으로써 미혼 남녀에게 결혼 문턱을 낮춰주는 것이다.

아울러 보육의 공공성 확대가 절실하다.

그동안 정부는 저소득층 위주의 지원과 양육시설 양적 확대에 주력해왔지만 이를 소득 수준에 관계없이 확대해야 한다는 목소리가 높다. 이를 위해 현재 보육 관련 수당을 자녀 수와 소득 수준에 따라 차등화하고 있으나 이러한 차별을 과감히 철폐하고 양육비용 지원 수혜자격을 중산층까지 확대해야 한다는 지적이다. 또 여성의 사회진출이 증가함에 따라 일과 가정을 양립할 수 있는 정책도 필요하다.

예를 들어 임신 여성 근로자에게 유연근로 선택권을 부여하고 휴가적치제도를 도입하는 것이 좋은 대안이 될 수 있다.