|

자동차보험료는 대표적인 관치의 산물이다.

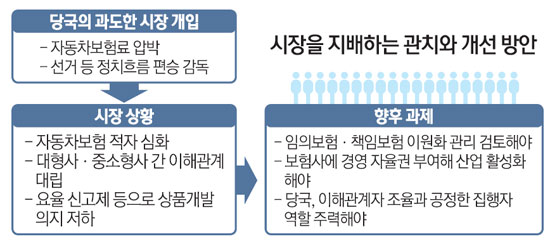

통상 금융당국 수장이 보험료 인하를 암시하는 말을 내놓으면 곧바로 대형 보험사들은 인하계획을 쏟아낸다. 이렇게 되면 약속이나 한 듯 중소형 보험사와 온라인 보험사도 여기에 동참한다. 사실상 울며 겨자 먹기로 보험료를 내리는 것이다.

특히 지방선거 같은 이슈가 있으면 정치권까지 합세해 감 놔라 배 놔라 하는 요구는 더 많아진다. 실제 지난해 자동차보험료 인하는 지방선거와 맞물리면서 대형사와 중소형사 간의 알력 등 많은 파열음을 낳았다.

대형사의 경우 그나마 장기보험 등의 포트폴리오가 갖춰져 있지만 중소형사는 완충사업이 부실하기 때문이다. 선거정국 속에서 관료를 얼굴로 내세운 정치권이 강압적으로 자동차보험료 인하를 추진하면서 업계에 내재돼 있던 갈등이 본격적으로 내연하는 것이다.

문제는 여기서 그치지 않는다.

금융당국의 지시에 따라 보험료를 인상, 인하하면 경제검찰이라는 공정거래위원회는 보험사들에 담합 혐의를 씌우기도 한다.

실제로 금융회사의 금리담합 이슈가 터질 때면 공정위와 금융당국이 대립각을 세우는 진풍경이 연출돼왔다. 이렇게 되면 통상 공정위는 금융산업의 특성과 실태에 무지해 무리수를 뒀다는 비판을 받고 금융당국은 소비자 보호는 뒷전이고 금융회사만 감싼다는 또 다른 비판을 반대급부로 떠안는다. 졸지에 보험사는 금융당국과 같은 편이 되지만 한꺼풀만 벗겨보면 이래저래 눈치보기 바쁜 샌드위치 신세일 뿐이다.

사실 자동차보험료는 공공적 성격이 강해 일정부분 정부의 역할이 필요한 측면이 있다.

하지만 정부가 합목적성을 가진 시장개입이 부당한 간섭으로 간주되지 않으려면 보다 정치한 접근에 신경을 써야 한다는 지적이 비등하다.

지난 2000년 이후 누적적자만 8조원이 넘고 올해도 1조원의 손실이 예상되는 자동차보험료를 무조건 묶으려는 발상은 업계의 반발을 살 수밖에 없다.

한 중형 손보사 최고경영자(CEO)는 "자동차보험료 인상을 염두에 두고 조심스럽게 당국에 의사를 타진해보면 아예 대놓고 면박을 주니 엄두도 못 내는 실정"이라며 "금융당국이 공정한 심판의 역할보다는 선수 등 뒤에 붙어 '잽을 내라' '어퍼컷을 날리라'는 식으로 훈수를 둬서 문제"라고 꼬집었다. 그는 "자동차보험의 적자가 아무리 커져도 지금과 같은 식이라면 모든 대응책이 무위로 돌아갈 수밖에 없다"며 "결국 직접적인 피해를 보는 보험사로서는 다른 상품에서 어떤 식으로든 손실을 메우려 들 것"이라고 지적했다.