|

|

측정이라는 렌즈를 통해 인류 문명사, 문화, 정치, 예술 그리고 과학을 살펴 본 책이다.

등장하는 인물들은 시대와 장소를 넘어 기상천외하고 다채롭다. 율관의 음을 통해 길이의 정확성을 찾고자 했던 중국 위나라의 순욱, 자오선에서 자연표준을 찾기 위해 항해했던 과학자들, 미터법 옹호론자들과 피라미드학자들, 예술작품으로 미터법을 조롱하고 과학을 뒤틀었던 예술가 마르셀 뒤샹, 미사일 경쟁을 벌이던 미국과 소련의 정치인들, 의자 쿠션으로 음의 반향을 측정한 하버드의 물리학자…

측정이라는 딱딱한 주제를 다채로운 인물들의 삶과 역사적 사건을 통해 풀어냄으로써 측정이 인류 역사를 관통하는 핵심 주제라는 것을 흥미진진하게 보여준다.

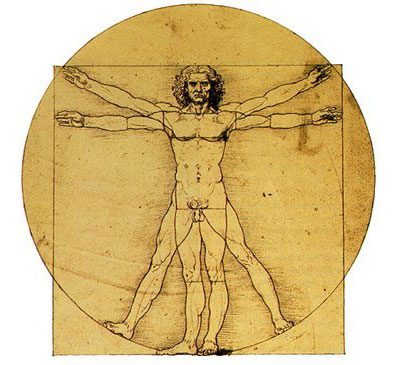

저자는 책에서 인간이 세상을 해석하고, 삶을 영위하고, 생존하기 위해 모든 것을 견주어보고 잰다고 말한다. 거리가 얼마인지, 시간은 언제인지, 땅의 생산량과 노동의 양은 어느 정도인지, 거래에서 공정한 것은 무엇인지 알고자 하는 식이다. 모든 것이 바로 측정과 연관되어 있다는 것이다. 따라서 측정이라는 방식을 통해 인간이 세상을 이해하고, 해석하는 방식을 알 수 있으며, 문화와 사회적 관계, 일상과 삶의 현실을 알 수 있다고 말한다.

저자는 도량형은 한 사회가 우주만물을 해석하고, 인간들의 삶과 일상, 현실을 보여주는 척도이기 때문에 인류 문명에서 측정만큼 본질적인 것은 없다 주장한다.

책의 전반부에서는 미터법이 시행되기 이전에는 사람들이 측정과 척도를 어떻게 이해했는지를 들려주고 중반부에서는 '인간의 창의력이 만들어낸 최고의 발명품'이라고 여겨지는 미터법이 어떻게 탄생했으며, 전 세계에 어떻게 전파되었는지를 설명한다.

저자는 미터법과 관련해 불과 200여 년도 안 되는 짧은 기간에 보편 측정 체계로 통일된 일은 전 세계 언어가 통일되는 것 만큼 혁명적인 사건이었다고 주장한다. 마지막으로 지구 자오선, 빛의 속도 등 자연에서 불변의 척도를 찾으려는 근ㆍ현대 과학자들의 열정, 전 세계가 국제단위계로 통합되는 과정을 후반부에서 다루고 있다. 아울러 갈수록 일상적인 삶의 현실에서 멀어져 과학자들만의 이야기로 한정되고 있는 측정 과학과 삶의 질이나 행복 같이 측정할 수 없는 것까지 측정할 수 있다고 믿는 현대세계의 생각에 대한 비판적이고 철학적인 통찰도 제시한다.

저자는 이를 위해 수사관들이 말하는 전형적인 '기만, 사기' 수법들 중에는 피사체 옆에 자를 갖다 놓고 사진을 찍는 것이 있다고 말한다. 노리는 것은 피사체가 실물보다 크게 보이게 하는 것. 자를 갖다 댔을 때 대략 90퍼센트의 사람들은 아무런 의심 없이 피사체를 크게 본다. 사실은 자의 눈금이 작게 되어 있음에도 자가 조작되었다는 생각은 꿈에도 하지 못하는 것이다. 우리는 무의식적으로 세상에 존재하는 자를 신뢰하고, 자로 측정한 사물의 속성을 철석같이 믿는다. 그러나 거꾸로 질문해보자. 왜 이것의 무게는 1킬로그램이고, 저것의 길이는 1미터일까? 지금 시간은 왜 오후 1시일까? 우리는 어떻게 길이와 거리와 양과 무게를 재는 것일까? 너무 당연한 이런 질문들에 대해 생각을 하면 할수록 아리송해지고, 순환논리에 빠지게 된다. 이 순환논리는 인류 역사를 알지 않고서는 답할 수 없는 문제임에 틀림없다. 이 책이 빛을 발하는 이유는 언뜻 보기에 사소하고, 지극히 당연해 보이는 주제인 측정에서 문화, 정치, 과학, 예술 등 흥미로운 이야기를 끌어내고 인류 역사의 비밀을 파헤치는 저자의 통찰 때문이다.