홈

오피니언

사내칼럼

[오늘의 경제소사/ 4월 6일] <1663> 인텔셋 1호

입력2010.04.05 17:24:41

수정

2010.04.05 17:24:41

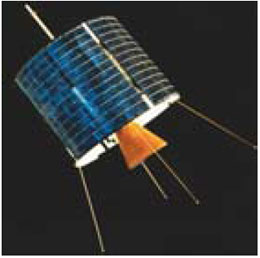

1965년 4월6일 밤11시47분, 미국 플로리다주 케이프커내버럴 기지. 인공위성 인텔셋 1호(Intel1)가 쏘아 올려졌다. '얼리 버드(Early Bird)'라는 별칭을 가진 이 위성은 무게 34.5㎏에 불과한 소형인데다 최초의 인공위성인 소련의 스푸트니크 1호 발사(1957년) 이래 529번째였으나 비상한 관심을 끌었다. 최초의 상용 통신위성이었기 때문이다.

인텔셋 1호는 정지궤도에 안착해 전파를 지구 곳곳에 뿌렸다. 주 기능은 국제전화와 방송용 음성 및 영상 중계. 빌딩과 산악 지형의 영향을 받는 지상 중계와는 비교과 안 될 정도로 전파를 깨끗하고 빠르게 전달했다. 수명도 당초 18개월로 잡았으나 4년 동안 운용돼 초기 11개 투자국들은 '대박'을 거뒀다.

대륙별로 떨어져 존재하던 지구촌의 통신망을 하나로 묶는 신호탄인 인텔셋 통신위성 프로그램이 시작된 것은 1964년. 미국ㆍ유럽 주요국과 일본 등이 출범시킨 인텔셋은 올림픽과 아폴로 11호의 달착륙 중계로 대성공을 거두며 지구의 중추신경망으로 거듭났다. 요즘에는 149개 국가 600여 지구국에서 29개 인텔셋 인공위성을 통해 전파를 주고 받는다.

한국이 상업위성 통신에 뛰어든 때는 1996년 3월. 국내 최초의 통신ㆍ방송 복합위성인 무궁화 1호를 발사해 인텔셋 위성의 임대 서비스를 대신했으나 자세 교정을 위해 과도한 연료를 소비하는 통에 10년으로 잡았던 운용 수명이 절반으로 줄어 소멸되고 말았다.

값비싼 대가를 치렀던 한국은 통신위성뿐 아니라 기상위성과 군사용 위성까지 자체 발사하는 수준으로 올라섰다. 장족의 발전이지만 통신위성과 휴대용 통신기기를 접목하는 서비스는 아직 걸음마 수준이다. 하드웨어에 걸맞은 소프트웨어 개발이 과제로 남아 있다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>