홈

국제

국제일반

사재기 전방위 확산…세계는 지금 식량전쟁중

입력2008.04.16 18:17:42

수정

2008.04.16 18:17:42

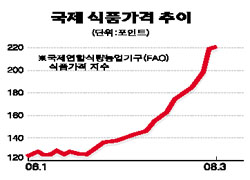

■ 세계 곡물값 폭등 "투기 탓"<br>中등 쌀수출 잇단 통제… '식량 보호주의' 대두<br>수입국가 인플레 압력 고조에 정치불안도 심화

최근의 곡물 가격 급등은 시장경제 원리인 수요ㆍ공급의 법칙으로는 해석하기 어려운 측면이 많다. 한해 사이에 쌀ㆍ밀 등의 가격이 두배 가까이 치솟을 정도로 식량 생산이 감소하거나 인구가 급증하지 않았기 때문이다. 장기적으로 전세계 식량 수급에 불균형이 발생하고는 있지만 단기간에 전세계를 식량전쟁으로 몰아넣는 것은 다름아닌 투기를 노리는 사재기 현상이 개인적으로나 회사 또는 국가적 차원에서 확산되고 있기 때문이다.

이에 따라 곡물 수입국이나 인구가 많은 나라에서는 비상이 걸렸다.

중국은 정부 비축미가 현재 4,000만~5,000만톤으로 식량사정이 괜찮은 것으로 평가되지만 향후 곡물 증산을 유도하기 위해 쌀ㆍ밀의 수매가격 하한선을 높였다. 중국은 또 쌀 수출을 억제하기 위해 올해부터 관세를 부과하기 시작하는 등 식량 재고관리에 나섰다.

세계 2위의 쌀 수출국인 베트남도 쌀 수출 통제조치를 오는 6월까지 연장하기로 결정했으며 캄보디아도 지난 3월 쌀 수출을 2개월간 중단하는 조치를 발표했다. 중국 다음으로 많은 쌀을 생산하는 인도도 지난달 향료 쌀인 바스마티의 최저 수출가를 인상하고 바스마티 이외의 쌀 수출은 전면 중단했다. 이집트도 10월까지 쌀 수출을 전면 금지했다.

후세인 알리디나 모건스탠리 애널리스트는 “잉여곡물을 해외에 수출해서는 안 된다는 여론이 생산국에 확산되면서 수입의존도가 높은 개발도상국가들의 인플레이션 압력이 커지고 있다”고 진단했다.

곡물 가격 급등은 세계 정치ㆍ경제 지형을 바꾸고 있다. 수입곡물에 절대적으로 의존하는 개발도상국에서 식량 가격 폭등에 항의하는 소요가 빈발하고 정치적 불안정도 심화되고 있다. 식량 생산국 및 생산 농민의 목소리가 커지면서 식량보호주의가 대두하고 있다.

인도네시아가 주요 수입국인 필리핀의 반발을 무릅쓰고 쌀 수출을 중단하기로 결정한 것은 그만큼 국내 식량사정이 다급했기 때문이다. 올초부터 수도 자카르타를 중심으로 식품 가격 상승에 따른 소요가 잇따라 발생하면서 정치안정이 위협받고 있다. 내년 대통령 선거를 앞둔 수실로 밤방 유도요노 대통령으로서는 서민들의 점증하는 불만을 보고만 있을 수 없게 된 셈이다. 지난 1998년 당시 수하르토 대통령이 32년간의 철권통치를 마감하고 전격 하야하지 않을 수 없었던 배경도 당시 유가 인상 등 인플레이션으로 인한 전국적인 시위였다.

식량폭동은 전세계 곳곳으로 확산되고 있다. 카리브해 빈국 아이티에서는 8일 굶주린 빈민들이 대통령궁으로 몰려가 르네 프레발 대통령의 사임을 요구하며 시위를 벌였다. 남부 항구도시 레스 가예스에서 촉발돼 수도로까지 확산된 아이티 식량폭동으로 지금까지 최소 5명이 사망했다. 앞서 2월 카메룬에서 폭동으로 40명이 사망한 데 이어 이집트에서도 식료품 폭동으로 4명이 숨졌다. 필리핀ㆍ모리타니아ㆍ모잠비크ㆍ세네갈ㆍ세네갈ㆍ예멘ㆍ인도ㆍ아르헨티나ㆍ멕시코 등에서도 치솟는 식료품 값에 항의하는 주민들의 시위가 잇따랐다.

로버트 졸릭 세계은행(WB) 총재는 “지난 3년간 국제 식량 가격이 80%가량 급등했다”며 “이로 인해 적어도 33개국 이상이 사회적 불안에 직면해 있다”고 말했다. 졸릭 총재는 앞서 ‘식량판 뉴딜정책’이 필요하다고 선진국들에 호소했다. 현재의 상황을 시장 스스로의 조정에만 맡길 수 없다는 위기의식이 그만큼 커지고 있음을 반영한 것이다.

곡물 투자를 하고 있는 파피콘의 롤랜드 잰슨 최고경영자(CEO)는 “쌀 가격이 앞으로 2년간 오름세를 보일 것”이라며 곡물파동이 확대될 것이라고 예상했다.

전세계적인 식량난은 지금까지 세계 경제를 지탱해왔던 자유무역 기조마저 후퇴시킬 가능성을 보여줘 주목된다. 미셸 바르니에 프랑스 농업장관은 최근 유럽연합(EU) 농업 고위급회담에서 “유럽은 세계무역기구(WTO)의 농업 보조금 감축 압력에 고개를 숙이지 말아야 한다”며 EU 내 농민들에 대한 보조금 지급을 확대할 것을 주장했다.

그간 선진국들이 자국 농산물에 보조금을 지급함으로써 아프리카 등 가난한 나라 농민들의 어려움을 가중시키고 있다는 비판을 받아온 상황에서 나온 바르니에 장관의 이 같은 발언은 EU의 식량보호주의가 발동되는 것 아니냐는 시각을 낳고 있다.

- 최수문 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>