|

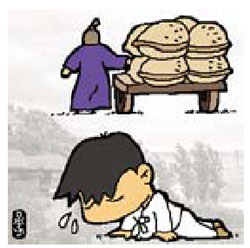

'전답 정비, 자금 지원, 수리시설 확충.' 조선총독부가 1927년 12월28일 공포한 토지개량령의 골자다. 55개조로 이뤄진 토지개량령은 1921년부터 시작된 산미증식계획의 일환. 1918년 주부들의 쌀폭동을 야기할 정도로 일본 내 미곡 공급이 달리자 조선에서의 증산을 통해 식량난을 풀고자 한 것이다. 저리자금 융자가 포함된 토지개량령은 과도한 수리조합비 부담으로 지지부진하던 산미증식계획에 불을 붙였다. 10년을 목표로 진행된 토지개량사업은 외형적인 성과도 올렸다. 1927년 1,885만섬이던 조선의 쌀 생산이 1935년에는 2,175만섬으로 늘어났다. 일제시대를 통틀어 피크였던 1937년에는 소출 2,680만섬을 기록했다. 요즘 일본 정치인들이 걸핏하면 '식민지배가 한국을 발전시켰다'고 주장하는 근거 중의 하나다. 내용은 정반대다. 1926년 543만섬이던 대일 쌀 수출이 1938년 1,033만섬으로 늘어날 만큼 증산분 이상의 쌀이 일본으로 빠져나갔다. 한일병탄 직후인 1911년 0.78섬이던 조선인 1인당 연간 미곡 소비량이 1934년에는 0.37섬으로 오히려 줄어든 것도 이 때문이다. 반면 일본인들은 1인당 1.1섬씩의 미곡을 '안정적'으로 먹었다. 농민의 삶은 더 처참하다. 1930년대에는 소규모 자영농이 사라지고 소작농이 2배가량 급증하는 세계적으로 유례없는 농민분해가 일어났다. 수출이라는 시장원리로 일본에 쌀이 나갔다고 하지만 덕을 본 계층은 알짜배기 땅을 갖고 있던 일본인과 극소수 조선인 대주주뿐이다. 그나마 1941년부터는 쌀 수출도 강제공출로 바뀌고 '공정가격'으로 계산했다는 수매대금은 강제저축으로 빼앗겼다. 땀 흘려 농지를 개량했지만 '빼앗긴 들'에서 '조선인경제'는 없었다. 식민지경제만 존재했을 뿐이다.