|

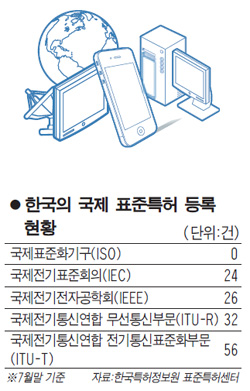

전문가 “인력ㆍ예산등 범정부 차원 지원방안 강구해야” 한국이 정보통신(IT) 강국을 자처하고 있지만 정작 돈되는 ‘표준특허’경쟁력에서는 선진국에 크게 뒤쳐지는 것으로 나타났다. 특히 표준특허를 취득한 중소기업은 사실상 전무하다는 점에서 중소기업의 표준특허 출원을 위한 대책 마련도 시급한 것으로 지적됐다. 19일 특허청 등 관계기관에 따르면 국제표준화기구(ISO)ㆍ국제전기통신연합(ITU) 등 6대IT관련 국제표준화기구에 등록된 한국의 표준특허는 일본이나 미국 등 선진국에 비해 극히 미미한 것으로 조사됐다. 표준특허란 각종 기술표준에 채택된 기술을 구현하는데 반드시 사용되는 것으로 로열티 수입은 물론 시장의 기술선점을 위해 주요 선진국이 앞다퉈 경쟁하는 고부가가치 분야이다. ISO 표준특허에 등록된 한국 특허는 단 한 건도 없는 반면 일본은 279건으로 전체의 55.6%에 이르고 있으며 미국과 독일도 각각 119건(23.7%), 41건(8.2%)에 이르고 있다. 또 ITU-T(국제전기통신연합 전기통신 표준화 부문)에서는 한국의 비중이 2.5%에 불과해 미국(42.4%)ㆍ일본(18.6%)ㆍ핀란드(9.9%) 등에 이어 6위에 머무르고 있다. 국제전기전자공학회(IEEE) 표준특허 부문에서도 한국은 1,984건의 전체 특허 가운데 1.3%인 26건을 등록해 1.3%의 비중을 보이고 있다. 반면 미국이 949건에 이르는 것을 비롯해 ▦프랑스 474건 ▦일본 307건 등으로 큰 격차를 보이고 있다. 다만 유럽전기통신표준협회(ETSI) 표준특허의 경우 한국이 1,514건을 등록해 6.3%의 점유율로 가까스로 체면을 살렸다. 기업별로는 삼성전자(1,051건)와 LG전자(479건), 한국전자통신연구원(ETRIㆍ148건) 등 3곳이 전체 1,771건의 표준특허 중 94%를 차지해 ‘쏠림 현상’이 심각한 것으로 파악됐다. 반면 중소기업들은 최근 앞다퉈 해외시장 공략에 나서고 있지만 변변한 특허기술을 갖추지 못해 세계 각국에서 표준특허라는 높은 진입장벽에 막혀 어려움을 겪는 사례도 속출하고 있다. 정부도 글로벌 표준전쟁의 중요성을 인식하고 지난해부터 표준특허 출원을 위한 지원사업을 위해 별도 예산을 투입하는 등 대책을 내놓았지만 여전히 인력과 예산이 부족하다고 전문가들은 지적한다. 한국의 경우 표준특허 관련작업을 위해 연간 15억8,000만원의 인력을 투입하고 있지만 미국ㆍ일본 등 선진국에 비해 턱없이 부족한 실정이다. 나용수 특허청 서기관은 “기술을 표준화하는 작업을 범정부 차원에서 실시하지 않으면 국제협회 등에서 표준특허를 취득하기가 쉽지 않을 것”이라며 “고부가가치 특허를 꾸준히 등록하기 위해 예산과 인력 등 다각적인 지원 방안이 필요하다”고 강조했다. 한편 정부는 지난해부터 표준특허 취득을 위해 예산과 별도의 인력을 배정해 지원하고 있으며 최근에는 전세계 표준특허 관련 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있는 전문 포털(www.epcenter.or.kr)을 개설해 운영하고 있다.