['공정사회' 실현 방향은…]<br>'기부 인센티브' 확충등 근원적 접근 필요<br>정부 과도한 개입땐 시장기능 축소 우려<br>사회적 공감대 없이는 논쟁으로 끝날수도

| | 이명박 대통령이 지난 8·15 경축사에서'공정사회실현' 을 강조한 후 관련된 많은 논의가 나오고 있지만 아직 정확한 개념이 모호하다는 등의 지적도 제기되고 있다. 6일 오전 청와대에서 이 대통령이 파스칼 라미 세계무역기구(WTO) 사무총장을 접견하던 중 환하게 웃고 있다. /왕태석기자 |

|

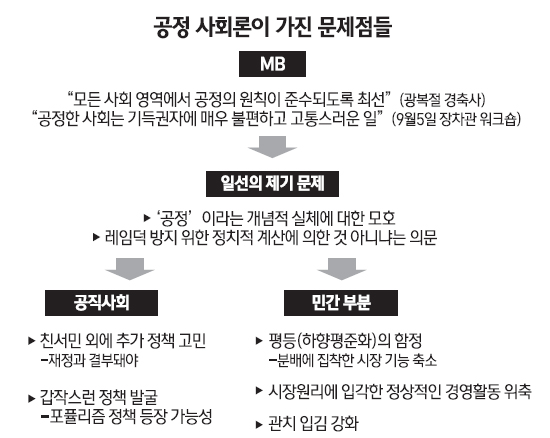

이명박 대통령이 집권 후반기 국정의 화두로 공정사회론을 제시했지만 정작 그 개념적 실체에 대한 모호성 때문에 의도하지 않은 부작용을 불러올 수 있다는 지적이 나오고 있다. 이 대통령이 우파적 관점에서의 전통적인 나눔과 배려, 즉 '따뜻한 사회'를 얘기하고 있지만 정작 정책 시행 과정에서는 좌파적 색채로 흘러 일방적 분배를 강조하는 '평등의 함정'에 빠질 수 있다는 것이다.

특히 정책의 시행 주체인 공직사회조차도 공정에 대한 명확한 의미를 공유하지 못하고 있는 상황이어서 자칫 무조건적인 정책 실현을 위해 정부의 과도한 개입이 일어나고 이 과정에서 시장기능이 축소될 수밖에 없다는 우려의 목소리가 비등하다.

◇'공정'의 정의에 고민하는 공직사회=마이클 샌델 교수의 '정의란 무엇인가'라는 저서를 보면 이른바 '공동선의 정치'를 위해 시민의식과 희생ㆍ봉사를 제시한다. 더불어 시장의 도덕적 한계를 얘기하면서 "빈부격차가 지나치면 민주시민에게 요구되는 연대의식을 약화시킨다"며 "불평등이 깊어질수록 부자와 가난한 자의 삶은 점점 더 괴리되며 시민의 미덕을 좀먹는다"고 적시했다. 이런 점에서 볼 때 이 대통령이 내세운 공정의 화두는 결국 좌파에서 주장하는 '나눔=권리'라는 의식보다는 우파적 관점의 '배려'를 의식한 것으로 해석된다.

하지만 정작 일선 공직사회의 분위기는 사뭇 다르게 나타나고 있다. 익명을 요구한 정부의 한 핵심당국자는 "공정이라는 화두에 맞도록 정책들을 고민해야 할 것"이라면서도 "기존의 친서민정책 외에 무리하게 인위적인 '플러스 알파'의 정책을 필치기가 솔직히 부담스러운 것이 사실"이라고 토로했다. 정책은 곧 돈(재정)에 의해 움직이는데 이를 위해서는 우파가 주창하는 전통적인 감세정책과 충돌하는 증세론으로 흐를 수밖에 없다는 얘기다.

또 다른 고위관료는 "노무현 전 대통령이 내세운 '특권의 배격'이라는 철학도 치밀한 정책적 도구가 마련되지 않은 채 정치적 구호로 끝나지 않았느냐"며 "공정이라는 단어가 의미하는 세부적인 정책 스킴(계획)을 먼저 짤 필요가 있다"고 지적했다.

◇민간에서는 평등의 함정 지적=공직사회가 공정의 개념적 정의를 고민한다면 민간 부문은 좌파적 논리에서 파생되는 '평등의 함정'을 우려하고 있다. 공정이라는 화두가 정치ㆍ사회적으로는 사정을 통한 실행이 가능하지만 경제적으로는 결국 ▦친서민 ▦대ㆍ중소기업 상생 ▦기득권층의 노블레스 오블리주 등 세 가지 관점으로 집약할 수 있는데 이들 모두 맹점을 지니고 있다는 것이다.

당장 대ㆍ중소기업 상생의 경우만 하더라도 정부는 '배려'를 강조하지만 정작 일선에서는 일방적이면서도 강제적인 나눔과 분배로 인식하고 있는 것이 현실이다. 대기업들은 자신의 이익을 감추고 이른바 '이벤트경영'에 치중하고 있는 모습이 연출되고 있다. 이 대통령이 최근 지적해 문제가 된 캐피털사의 고금리 문제 역시 금융의 중층구조를 무시하면서 일부 수요층을 구축(驅逐)하는 부작용을 불러오기도 했다. 더욱이 이 과정에서 대통령의 말이 관가를 움직이고 이를 통해 시장의 구조를 뒤바꾸는 전형적인 관치의 줄기가 형성된 것도 사실이다.

공정을 위한 세부적인 기술이라 할 수 있는 기부문화 역시 가진 자들이 강제적으로 토해내는 왜곡된 분배의 도구가 될 수 있다는 지적이 나온다. A기업의 한 고위임원은 "한국적 현실에서 기업이나 가진 자의 기부는 일시적인 사회적 분위기에 함몰돼 무조건적으로 토해내는 구조로 돼 있는 것이 사실"이라며 "이는 흔히 말하는 포퓰리즘일 뿐이며 기부에 대한 인센티브를 확충하는 등의 보다 근원적인 접근이 필요하다"고 말했다.

민간연구소의 한 핵심간부는 "공정한 사회라는 것이 분배를 강조하는 것인지 시장기능의 축소를 말하는 것인지에 대한 개념부터 불분명하다"며 "공정함에 대한 사회적인 공감대를 먼저 형성하지 않을 경우 공허한 논쟁이 되기 쉽다"고 지적했다. 시중은행의 한 임원 역시 "대통령이 언급한 공정이 체계적인 실천의 도구로 현실화하기 위해서는 측근 인사 등을 중심으로 이뤄지는 인사의 불공정성을 먼저 해결하는 것이 순리"라며 "주변에서부터 공정이 실천되지 않을 경우 레임덕 해소 등 정치적 계산에 의한 선전술로 인식될 수 있을 것"이라고 꼬집었다.