中·印 '23억 친디아' 밀고끌며 주역경쟁<br>中 국가경쟁력 24위로 34위 印에 10년 앞서<br>인도 IT·영어상용화 등 무기 中추월 가능성도<br>양국 협력·견제따라 세계 경제지도 재편 주목

[홍현종의 글로벌 워치] 중국 對 인도 경쟁력 비교

中·印 '23억 친디아' 밀고끌며 주역경쟁中 국가경쟁력 24위로 34위 印에 10년 앞서인도 IT·영어상용화 등 무기 中추월 가능성도양국 협력·견제따라 세계 경제지도 재편 주목

『 세계 지도를 혁명적으로 바꿔가고 있는 친디아(Chindia). 중국과 인도를 묶는 이 통합적 개념을 해체적으로 맞대보는 건 글로벌 경제 이해에 유용한 방법론이다. 두 경제 체제의 본질적 차이, 양국의 경쟁력을 비교 분석해본다. 』

중국 황하와 인도 인더스강. 세계 4대 문명 발생지 중 2곳인 이곳을 중심으로 최근 수년간 나타난 변화는 말 그대로 '양 문명의 부활'이다. 지난 11일 인도 뉴델리. 중국과 인도 양대 문명권을 아우르는 세계사적 사건이 일어났다. 차이나+인디아, 세계 최대 경제권의 꿈을 향한 이른바 '친디아'의 공식 출범이다.

국경 분쟁 등 43년간의 대립을 끝내고 중-인 양국 총리간 전략적 동반 관계 공식 합의를 일부 외신은 '서세동점(西勢東漸) 역사의 전환'으로 표현했다. 동반을 선언한 두 경제 체제. 그러나 본질적 관계는 경쟁이다. 중국이 한 수위 경쟁력을 가진 것으로 평가되는 현재가 이어지리라는 보장은 없다. 중국과 인도 경제의 회전 양상에 따라 세계 경제 지도는 앞으로 몇 번이고 수정될 전망이다.

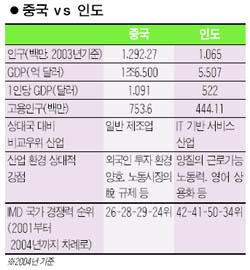

▦종합 평가, 중국이 인도보다 한 수 위=스위스 국제경영개발연구소(IMD)는 2004년 국가경쟁력 종합 비교에서 중국 24위, 인도를 34위에 올렸다. 국제경제 전문가들은 현재 인도의 성장 단계를 중국보다 대체로 10년 정도 뒤진 것으로 평가하고 있다. 늦은 개방 시기 외 인도가 뒤 처진 이유를 체제 측면에서 보자. 중국은 등소평 집권 후 개방을 통해 정부 주도로 성장과 사회적 변화를 모두 수용했지만 인도는 성장은 추구하되 사회 변화엔 둔감했다. 인도 사회의 폐쇄성을 상징하며 아직도 남아 있는 계급(카스트) 제도, 종교ㆍ민족간 대립은 글로벌화의 걸림돌이 돼온 대표적 사례들이다.

경제적 요인들을 보면 중국은 높은 저축률, 대규모 사회간접자본 투자, 노동시장의 탈규제, 해외시장에 대한 개방 등을 주요 성장 동력으로 급속한 산업화를 성공적으로 일궈냈지만 금융 체계가 부실하고 자본은 비효율적으로 운영되는 등의 많은 문제점을 안고 있다.

인도의 경우 아직은 여러 면에서 중국에 밀린다. 무엇보다 낮은 제조업 비중으로 공업화가 이뤄지지 않고 서비스 분야에 의존하는 산업구조로 저축률은 중국보다 훨씬 낮다. 소수 엘리트 계급의 교육 수준은 월등하지만 전반적인 문맹률이 여전하다. 특히 노동 시장은 세계에서 가장 규제가 까다롭다. 그러나 출산 제한 정책을 써 온 중국에 비해 인도는 풍부한 노동 인구수를 확보하고 있고 상대적으로 효율적인 금융시스템을 가진 것 등 국제 경쟁력과 관련 매우 중요한 장점이 있다.

▦각 부문 경쟁력 비교=양국간 경쟁력과 관련한 직접 비교 대상은 우선 경제 구조의 차이다. 국제금융센터에 따르면 인도 경제의 투자 비중이 중국에 비해 낮아 성장 잠재력 확충에 한계가 있다. 이머징 국가들의 경우 중장기적 성장 토대로 활용되는 국내 투자가 적정 수준에서 지속돼?하기 때문이다.

인프라 구축면에서도 인도는 중국에 열세다. 도로 및 철도 확보 등은 인도가 근소한 우위나 종합적 인프라 구축은 중국이 앞서간다. 특히 중국은 오는 2008년 베이징 올림픽과 서부 대개발 등으로 기간 시설 투자를 중앙정부가 나서 강력히 밀어 붙이는 점이 주목거리다. 경제 개방 정도 역시 중국에 비해 인도의 개방 정도가 낮고 보호주의 성향도 강한 편이다.

외국인 투자 환경에서의 우열은 당장 외국 직접 투자(FDI) 규모로 나타나고 있다. 회사 설립의 용이성 및 노동 법규의 유용성 등 중국에 비해 열악한 인도의 외국인 투자 인센티브는 특히 외국자금의 유입(FDI)에서 현격한 차를 만들고 있다. 아시아개발은행에 따르면 현재 FDI 규모는 인도가 중국의 10분의 1 미만이다. 그러나 금융시장의 접근성과 투명성과 관련해선 인도가 중국을 크게 앞서 있어 미래 전망을 밝게 해주는 요소다.

▦인도, 중국 추월할 수 있을까=경제 상황의 현실적 격차에도 불구하고 인도의 개방이 중국보다 10여년 늦은 점과 성장 잠재력 등 이런저런 요인들을 감안하면 인도가 향후 중국과 필적할 경쟁력을 가질 가능성을 부인하는 전문가들은 별로 없다. BPO(Business Process Outsourcing)를 필두로 한 IT 산업이 우선 강력한 성장 동력이다.

또한 상용화된 영어와 IT 관련 높은 교육열은 어떤 나라와 맞대도 비교우위에 있는 든든한 무기다. 상당량의 천연 자원을 보유한데다 중국보다 싼 인건비, 10억 인구를 배경으로 한 고도성장으로 국가 구매력을 급상승 시킨다면 고성장과 사회 불균형의 후유증이 언제라도 부각될 리스크를 안고 있는 중국 경제를 따라 잡지 못할 이유도 없다.

전반적 국가 경쟁력에서 아직은 밀리는 인도의 중국 추월의 열쇠는 무엇보다 향후 정책 성과에 달렸다. 이는 특히 정부 부문의 효율성과 관련, 향후 10년 내 판가름 날 문제다. 다수 정당 난립에 따른 비효율적 행정 시스템에서 못 벗어나고 있는 인도도 그렇지만 부패와 관료주의가 판을 치며 정부정책의 투명성 정도가 현저히 낮은 중국도 약점은 결코 덜하지 않다.

중국-인도의 협력 양상, 사실상으론 경쟁의 결과에 따라 세계경제지도는 앞으로 엄청난 변화를 거듭할 것이다. 정치적으로도 물론 그렇다. 피해갈 수 없는 운명적 라이벌 미-일-중간 대립 구도 속 각국은 '성장하는 거인' 인도를 앞 다퉈 끌어들여 패권 확보에 전략적으로 이용할 가능성이 높다. 이래저래 세계 경제의 볼거리는 이제 구미에서 아시아로, 그 중에서도 동북아를 거쳐 서진(西進) 중에 있다.

입력시간 : 2005-04-19 16:35