|

국회가 한중 자유무역협정(FTA) 발효 조건으로 1조원에 달하는 농어업 관련 지원금을 추가해 오는 2025년까지 농어업 분야 피해지원금이 30조원에 육박하게 됐다.

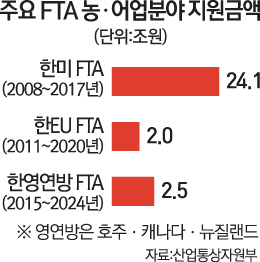

농업지원금 논란은 지난 2012년 한미 FTA 발효를 앞두고 정부가 피해가 예상되는 농어업 분야를 보완 대책금으로 24조1,000억원을 책정하면서 시작됐다. 이후 한·유럽연합(EU) FTA 때도 2조원을 책정했고 이른바 농업 선진국이라 불리는 호주와 캐나다·뉴질랜드 FTA에 대한 대책으로 다시 2조5,000억원 규모의 피해보전대책을 내놓았다. 정부와 국회가 협상 때마다 농가 표를 의식해 내놓은 금액만도 29조1,000억원에 달한다.

우리가 추진한 FTA 협상은 경쟁력이 높은 공산품 시장의 관세철폐를 따내고 경쟁 열위에 있는 농업을 일부 개방하는 형식이 맞다. 피해를 보는 농어업의 경쟁력을 높일 지원금을 마련할 근거는 충분하다는 얘기다.

문제는 수십조원에 달하는 지원금이 농업 경쟁력 강화로 이어졌는지는 미지수라는 데 있다. 농촌경제연구원에 따르면 2008년부터 2014년까지 농업 지원대책으로 14조8,849억원이 집행됐다. 축산 분야에만 6조209억원이 지원됐고 △원예(1조3,538억원) △맞춤형 농정(4조6,852억원) △신성장동력(2조5,125억원) △직접피해보전(3,125억원) 등 5개 분야에 혈세가 나갔다. 그러나 정작 지난 7년 동안 국내 농업의 경쟁력이 높아졌다는 증거는 희박한 편이다. 밑 빠진 독에 물 붓기 식 지원이라는 지적이 설득력이 더 있다.

더구나 한중 FTA는 우리가 맺은 주요 FTA 가운데 농업 개방도가 가장 낮다. 반면 중국은 농식품 시장을 대거 열어 농업수출 분야가 수혜를 입었다는 평가도 나온다. 또 쌀을 비롯한 농축산 시장 보호를 위해 한국이 경쟁력이 높은 제조업 분야의 개방폭도 줄였다. 그런데도 1조원 지원안을 마련한 것은 근거가 희박한데다 FTA 지원금을 민간에 떠밀었다는 비판도 적지 않다. 일각에서는 사실상의 무역이익공유제라는 지적도 나온다.

산업부의 한 관계자는 "이번 지원 방식은 2000년 중국과 외교분쟁까지 벌어졌던 마늘 파동을 수습하는 과정에서 국내 전자·석유화학 업계들이 중국산 마늘 수입비용을 댄 것과 흡사하다"며 "특정 산업이 얻은 무역이득을 법이나 규정을 통해 다른 산업에 이전하는 행위는 처음 있는 일"이라고 꼬집었다. /세종=구경우기자 bluesquare@sed.co.kr