“법정관리는 법원이 주도하는 것 아닙니까? 채권단이 참여할 여지가 거의 없지요.”

금융기관의 구조조정 담당 관계자가 법정관리에 대해 물어보면 공통적으로 하는 말이다. 실제로 법정관리는 수십년간 법원 주도로 운영돼왔고 채권단은 ‘법정관리=법원 주도’라는 인식 아래 자신들이 주도적으로 진행할 수 있는 워크아웃을 선호하고 법정관리 참여는 더욱 꺼리는 악순환이 되풀이돼왔다.

문제는 구조조정 기업의 내부사정을 누구보다 잘 아는 채권단이 회생절차에 참여하지 않다 보니 법정관리의 효율성이 떨어질 수밖에 없다는 점이다. 구조조정 과정에서 필요한 자금지원 등도 원활하지 않았다.

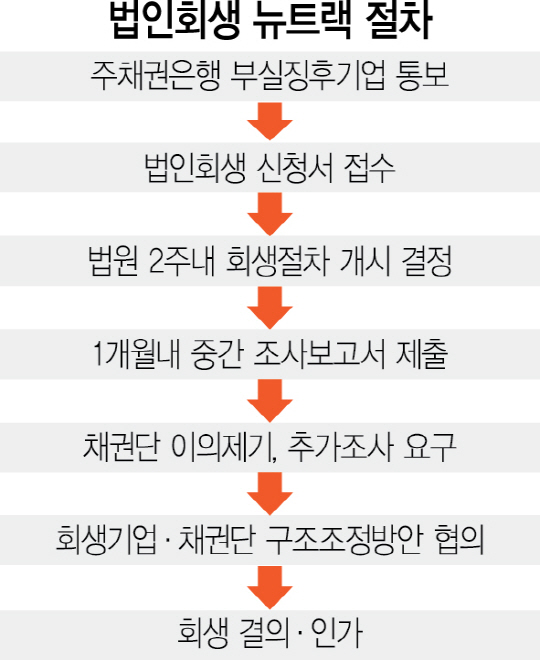

서울중앙지법이 15일 ‘파산부 법관 워크숍’을 열고 법정관리에서의 채권단 참여를 대폭 강화하는 ‘뉴트랙’을 제시한 것은 이런 이유에서다. 법정관리를 사실상 ‘법원·채권단 공동관리’로 패러다임을 바꿔 제도의 효율성을 끌어올리겠다는 의도로 풀이된다.

법정관리에서의 채권단 권한 확대는 지난해 12월 ‘2016년 경제정책 방향’ 발표 때부터 제기돼온 내용이지만 법원은 이날 한층 구체적이고 진일보한 개선책을 내놓았다.

법정관리의 핵심인 ‘조사위원’과 ‘관리인’의 인사권을 상당 부분 채권단에 양보했다. 조사위원의 경우 채권단협의회에 추천권을 부여하고 관리인 선임에 있어서도 채권단의 의견을 폭넓게 반영하기로 한 것이다. 또 회생기업의 대표이사를 새로 선임할 때도 채권단에 추천권을 부여하기로 했다. 채권단 입장에서는 자신들이 원하는 조사위원·관리인 등을 선정할 수 있게 되면 회생절차 전반에서도 목소리를 낼 여지가 많아진다.

법정관리의 핵심 절차라 할 수 있는 조사위원 조사 절차에서도 채권단 운신의 폭이 넓어진다. 조사 절차에서는 법원 조사위원이 기업의 재무구조 등을 조사해 회생을 계속 진행할지, 폐지할지 등을 결정한다. 이를 바탕으로 구체적인 회생계획안도 만들어진다. 하지만 그동안 법원이 2~3개월 만에 조사보고서를 내놓으면 채권단은 내용에 이의를 제기하지 못하고 그대로 따르는 경우가 많았다.

이에 따라 법원은 2~3주 안에 중간 조사보고서를 제출하고 채권단이 이를 검토해 문제가 있으면 자유롭게 이의를 제기하고 사전 회생계획안도 내놓을 수 있도록 했다.

채권단이 추천해 법정관리 전반을 견제하는 역할을 하는 ‘구조조정담당인원(CRO)’의 역할도 강화한다. 구조조정 업무에 있어 우선적 권리를 주거나 자금관리인 선임 권한을 부여하는 방안 등이 검토되고 있다.

도산 분야 권위자인 임치용 김앤장법률사무소 변호사는 “해외 선진국은 법정관리 절차에 있어 채권단의 권리를 충분히 보장해주고 있는데 법원이 내놓은 개선안도 이런 방향으로 제도가 설계된 것 같아 제도운영의 효율성이 높아질 것으로 보인다”고 말했다.

법원은 이날 워크숍에서 ‘원샷법’ 적용 대상을 ‘과잉공급 분야 기업’에서 모든 기업으로 전면 확대해야 한다는 의견도 제시했다. 초기 경영난에 직면한 기업의 사업개편을 조기에 시행한다는 법의 취지를 살리려면 적용 대상에 제한을 둬서는 안 된다는 취지다. 특히 회생기업의 경우 원샷법이 규정한 세제특혜, 규제완화특례 등이 절실하다고 법원은 지적했다.