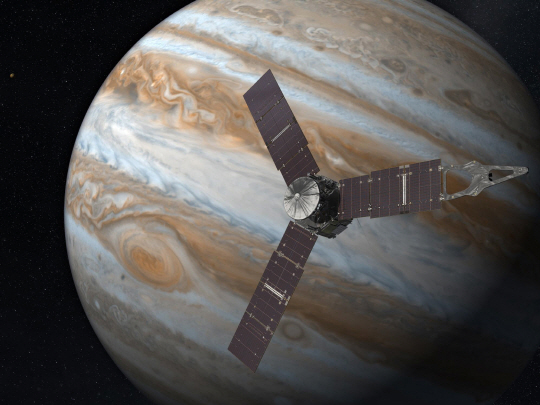

과학계는 외계 생명체 존재 여부를 가늠할 중대 사건을 눈 앞에 두고 있다. 미국우주항공국(NASA) 가 2011년 8월 발사한 우주탐사선 ‘주노’가 7월 4일 목성 궤도에 진입해 20개월간의 탐사활동에 나선다. 목성에는 어떤 비밀이 있길래 무려 1조원대의 예산을 쏟아부으며 나사가 이번 탐사를 추진한 것일까. 이를 알려면 약 21년 전으로 거슬러 갈 필요가 있다. 바로 7년여간의 비행 끝에 1995년 12월 목성에 도착한 탐사선 ‘갈릴레오’ 호의 활약이다.

1972년 목성 관측을 실시한 파이오니어10호를 시작으로 2007년 뉴호라이즌호에 이르기까지 이미 7대의 우주선이 목성을 탐사했다. 이중 6대는 목성을 멀리서 스쳐 지나가며 힐끔 쳐다보는 수준이었으나 갈릴레오호는 목성과 위성(달)의 주위를 돌며 물이 존재한다는 증거를 확보했다.

결정적 증거는 갈릴레오호가 찍은 혜성-목성간 충돌 영상이다. ‘슈메이커-레비9’로 명명된 이 혜성은 목성의 강력한 중력으로 인해 20여 조각으로 부서진 뒤 1994년 7월 16일부터 엿새간 목성을 폭격했다. 그 파편중 가장 큰 것은 지름이 2㎞에 달했으며 원자폭탄 3억개에 해당하는 충돌 에너지를 일으켰다. 미국 캘리포니아공과대학의 앤드류 인게르솔 교수는 미국언론과의 인터뷰에서 “슈메이커-리비9혜성이 목성과 충돌했을 때 모습은 수영장에 바위가 떨어진 것 같았다”며 “이는 충격파를 일으켰고 충격파의 속도는 대기 중 물의 양에 따라 달라지는데 그 속도가 빨라서 예상보다 많은 물이 있을 것”이라고 설명했다.

목성에 물이 있다는 증거는 번개를 동반한 폭풍(뇌우)이다. 갈릴레오호는 목성 전역에서 수시로 번쩍이는 뇌우를 목격했다. 번개가 치려면 대기 중 분자의 양전하(+)와 음전하(-)가 서로 떨어지는 전하분리가 일어나야 한다. 양전하와 음전하가 쉽게 분리되는 물 분자의 특성을 감안할때 목성에 물이 존재할 가능성이 제기된다. 다만 수증기 상태로 대기 속에만 존재하는 것으로 추정되고 목성 자체가 육지가 없는 가스 행성인데다 고온·고압에 시속 650㎞의 폭풍이 수시로 몰아쳐 생명체가 존재하긴 어려울 것으로 평가된다.

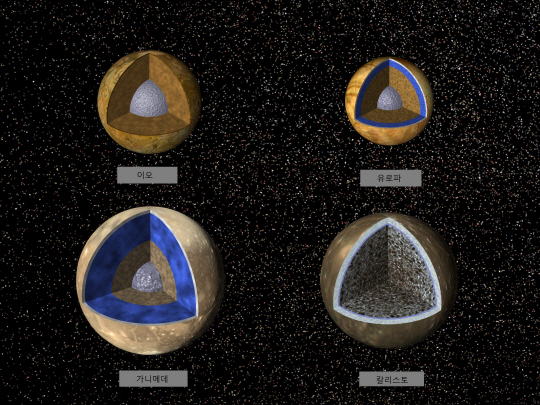

하지만 목성의 달이라면 사정은 달라진다. 목성은 무려 63개의 달을 갖고 있는데 그중에서도 크기가 큰 유로파, 가니메데는 지표 밑에 물의 바다를 갖고 있을 것이란 기대를 모으고 있다. 또 다른 큰 달인 칼리스토에도 상대적으로 확률은 떨어지지만 지표 밑에 물이 존재할 가능성이 제기된다. 특히 유로파에는 지구보다 2~3배나 많은 물이 있을 것이라는 게 과학계의 분석이다. 이같은 추정은 갈릴레오호가 자기장 등을 측정한 자료에 따른 결과다. 가니메데와 유로파 주위를 돌던 갈릴레오호는 이들 위성이 특이하게도 자체적으로 자기장을 발생시키고 있음을 감지했는데 자기장의 방향이 목성 주변을 공전하면서 시시각각 바뀌었다. 위성들이 전도체의 성질을 띠어야 가능한 현상이다. 다시 말해 유로파에는 유사 소금인 황산 마그네슘(epsom salt) 등이 존재하는 것으로 추정돼 바닷물의 존재 가능성을 유추해볼 수 있다.

유로파의 표면 온도가 섭씨 영하 93도로 지표가 두께 20㎞ 안팎의 얼음으로 덮여 있는데도 지표 아래 물이 얼지 않는 까닭은 목성과 주변 위성들의 어마어마한 중력 때문이다. 목성의 중력은 지구의 2.5배에 육박한하고 주변 달의 중력도 만만치 않다. 유로파나 가니메데는 목성과 다른 달들이 서로 잡아 끄는 중력 사이에서 낀 탓에 모양이 늘어났다가 수축되는 과정을 반복한다. 최영준 한국천문연구원 책임연구원은 “이런 수축과 팽창은 위성 내부에 일종의 마찰열을 일으켜 지표 밑의 물이 얼지 않았을 것”이라고 설명했다.

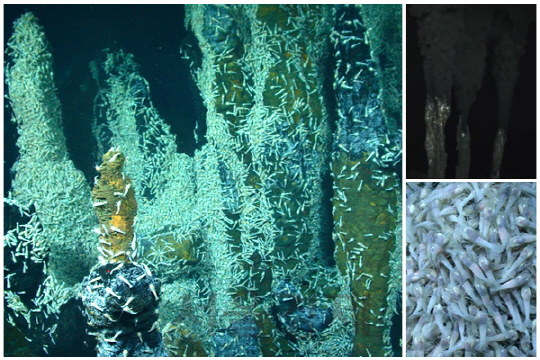

빛이 들어 오지 않는 지표 밑 바다 속에 생명체가 있다면 생존을 위한 에너지를 어떻게 얻을 수 있을까. 힌트는 지구 바다 밑 땅속에 스며들었다가 뜨거운 암석과 만나 가열돼 다시 솟아오르는 열수공에 있다. 카리브해 해저 등에선 열수공을 타고 나온 물이 수온을 높이고 각종 광물들도 함께 녹이면서 이를 에너지원으로 하는 생태계가 조성돼 있다. 유로파 등의 해저에도 열수공 생태계가 존재할 수도 있다는 얘기다.