지난 3월7일 김종인 더불어민주당 비상대책위원회 대표는 민주노총을 방문해 “노조가 사회적 문제에 집착하면 근로자 권익보호가 소외될 수 있다”며 ‘조합주의적 이해관계’를 대변하는 것이 노조 본연의 역할이라고 말했다. 노조가 자신들의 이해관계가 아닌 사안에까지 목소리를 높이면서 정작 노동자 권익 보호는 소홀하다는 비판이었다.

그는 이 발언 직후 당내에서 역풍을 맞았지만 경제계는 국내 주요 노조들이 자신들의 기득권은 내려놓지 않으면서 현안마다 목소리를 높이며 불필요한 사회적 갈등을 유발하고 있다고 지적하고 있다.

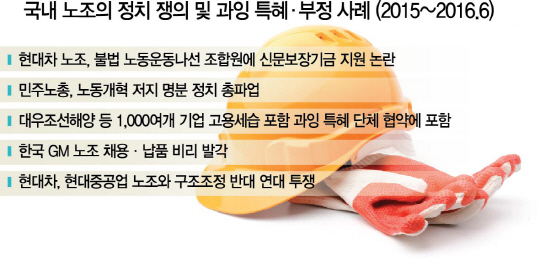

실제 국내 거대 노조들이 누리는 과잉 특혜나 이들의 권력을 기반으로 벌어지는 부정 사례는 최근 들어서도 계속 발각되고 있다.

한국GM은 회사와 노조가 얽혀 10년 넘게 이어진 취업비리가 최근 들통 났다. 비정규직이 수천만원을 들여 노조 집행부나 노조 대의원을 통해 회사 윗선에 줄을 대 정규직으로 전환한 사건이 대표적이다. 또 고용노동부가 한국노동연구원에 의뢰해 조사한 ‘100명 이상 유노조 사업장의 단체협약 실태’ 자료를 보면 이른바 ‘현대판 음서제’라는 지적을 받고 있는 현대제철 노조 조합원 자녀 특혜 채용을 비롯해 상당수 기업 노조들이 채용 등에서 과잉 특혜를 받고 있음이 드러났다.

특히 지난해 하반기 기준으로 유효한 단체협약 2,769개(기업)를 대상으로 이뤄진 이번 조사결과 현대제철뿐만 아니라 기아자동차·한국GM·현대자동차·대한항공·LG유플러스·현대오일뱅크 등 국내 유수의 대기업 단체협약에 ‘고용세습’ 관련 규정이 있는 것으로 확인됐다.

해당 기업 노조는 모두 민주노총 산하로 소속 사업장의 절반 가까이인 47.3%가 위법한 내용을 담고 있는 것으로 파악됐다.

대우조선해양과 현대중공업 등 조선업체에서는 회사가 위기에 처하자 이제야 고용세습을 반성하는 모습이 나타나고 있기도 하다.

정치파업을 하는 경우도 적지 않다.

강성노조 가운데 하나로 꼽히는 현대차만 해도 1996∼1997년 노동법 개정 반대파업, 2000년 대우자동차 매각 반대파업, 2003년 비정규직법 및 주 5일 근무제 촉구 파업, 2006∼2007년 한미 자유무역협정(FTA) 반대파업 같은 정치적 배경이 있는 파업을 했다. 자사 근로자의 이익과는 다소 거리가 있는 파업을 한 셈이다.

제조업뿐만 아니라 금융계에서도 노조의 기득권 챙기기는 만연하고 있다. 일부 금융사에서는 노조위원장 출신이 승진으로 가는 직행코스라는 말이 나오는가 하면 노조위원장직을 고리로 정치권으로 향하는 모습도 여전하다.

이런데도 노조는 과잉 특혜를 해소하기는커녕 자신들의 이해관계와 직결되지 않은 사안에도 총파업을 불사하며 사회적으로 시급한 개혁의 발목을 잡는다는 지적이 나온다. 지난해 민주노총은 노동개혁 저지를 외치며 정치 총파업을 벌였는데 이는 임금 협상 등 정규직의 이해와 무관한 사안이라는 게 전문가들의 판단이다. 김태기 단국대 교수는 “노동개혁 저지 총파업은 정규직 노조의 이해와는 무관한 사안임에도 노조가 지나친 기득권을 앞세워 벌인 일”이라며 “노조는 비정규직 처우 개선 등 시급한 노동개혁을 위해 불필요한 개입을 자제해야 한다”고 했다.