김용걸(43)의 발레 안무 작품을 관통하는 아름다움은 ‘비장미’다. 그는 국립발레단 수석 무용수를 거쳐 파리 오페라발레단에서 동양인 최초 솔리스트로 활동한 국내 최고의 발레리노였다. 2009년부터는 한국예술종합학교 무용원 교수로 지내면서 본격적으로 안무를 시작했으며 주로 ‘삶과 죽음’ 그리고 우리가 외면하고 싶은 사회이슈에 대해 이야기했다. 2012년 발표한 ‘비애모’부터 ‘빛, 침묵, 그리고 …’, ‘인사이드 오브 라이프’ 그리고 그의 대표 브랜드인 ‘워크(Work)’ 시리즈 역시 그렇다.

21~24일 서울에서 열리는 ‘아시아태평양 국제무용총회’에서 한국 대표로 창작 발레 ‘워크 투 에스 중에서(Among the Work 2S)’를 선보이는 김 교수를 지난 18일 중구 정동의 한 카페에서 만났다. “이번에는 ‘워크 투 에스 중에서’라는 제목으로 선을 보이는데 제 작품 중에서 ‘워크 투 에스’는 외국 무대에 올릴 때는 여정(Voyage)이라는 제목을 사용해요. 태어나면서부터 죽을 때까지 그 여정 속에서 우리는 항상 타인과 그 무엇에 대해서 의식을 하는데 그게 부자연스러운 거잖아요. 그 부자연스러운 ‘의식’에 영혼을 잠식시키지 말고 자유로워지자라는 메시지를 담았어요.”

이 작품에서 여자 주인공의 영혼을 갉아먹는 ‘의식’은 검은 선글라스를 낀 남자로 표현됐다. 이에 대해 그는 “유치하게 말하면 선글라스를 낀 남자는 저승사자예요. 죽음의 그림자이자 여자가 의식하는 존재로 항상 여자를 움직이고 잡아서 돌리고 매치면서 ‘죽음’의 길로 보내는 것”이라고 설명했다.

스포트라이트만을 받으며 단 한 번도 역경을 겪었을 것 같지 않은 김 교수. 그러나 그는 프랑스 파리 오페라발레단 시절 감정적 죽음까지 경험했다고 한다. 발레에 비극이 많다고는 하지만 창작발레에서 삶과 죽음을 직접적으로 표현한 데는 그의 당시 정서가 반영됐다고 볼 수 있다. 발레 아니면 아무것도 할 것이 없었다는 그에게 발레리노로서의 실패는 죽음을 의미하기 때문이다.

“잘해보겠다고 한국을 떠나왔는데 승진도 안 되고 역할 없이 그냥 앉아만 있던 3~4년 차 때 고민이 많았어요. 한국에 휴가왔을 때도 사람들을 피해 다녔어요. 안 나가던 새벽기도도 나가고 하느님 붙들고 버텼어요. 마지막이라는 각오로 거의 포기하다시피 하고 본 (승진)시험에 합격하면서 솔리스트가 됐어요.” 모스크바 국제발레콩쿠르 3위, 파리콩쿠르 2인무 부분 1위, 대한민국 문화훈장 화관장 등 그의 머리 위에 올려진 왕관의 무게 그리고 자기 자신과의 싸움은 삶과 죽음의 경계이자 현재의 김용걸을 존재하게 한 ‘여정’이었을 것이다.

아직도 미치도록 춤을 추고 싶다는 김 교수. 그러나 무용수들이라면 흔하게 겪는 퇴행성관절염 때문에 무대에 서기는 힘들다. 대신 안무로 토해내고 싶은 이야기를 모두 전하고 싶다는 간절함을 드러냈다. 오는 10월에는 세월호·위안부 등 우리 사회의 이슈를 소재로 한 ‘수치심에 대한 기억(The Memory of Shame)’을 한예종 학생들과 선보일 예정이다. “사회에서 서서히 잊혀지는 기억들을 보면서 저를 포함해서 관객들이 함께 고민하고 부끄러워했으면 해요. 그런데 어떻게 풀어가야 할지 고민이에요.”

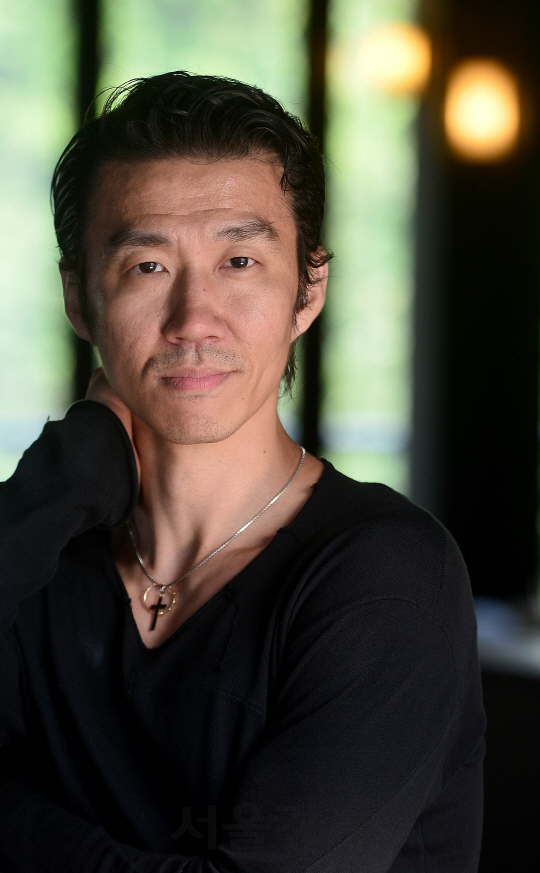

사진=송은석기자