|

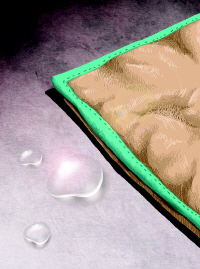

방석-최정아 作

낡은 방석이 비를 맞고 있다.

지금까지 앉혀본 것 중

가장 가벼운 빗방울을 앉히고 있지만

방석은 지금 가장 무거워지고 있다.

어느 식당에서 나왔는지 방석엔 상하가 없고

안 앉혀본 직위가 없어 온갖 비밀을 다 품고 있다.

눌렸던 무게들과 텅 비어 있던 무게들 중

어느 것이 제 무게인지 알 수 없는 방석

어느 날은 거만한 바닥이었고

또 어느 날은 안절부절 하던 바닥이었으리라.

한 번도 무거웠던 적이 없던 바닥이

빗방울을 앉히고

마소의 잔등처럼 점점 뜨거워지고 있다.

가장 뜨거운 바닥으로

온전히 제 무게에 젖고 있다.

청운의 햇솜 품은 신입 방석 때였지. 방바닥은 뜨겁고, 엉덩이는 무거워 숨이 막혔지. 비명을 지르려 했지만 지퍼 입은 굳게 닫혀 있었고, 달아나려 했지만 발이 없었지. 무거운 엉덩이로 가슴팍을 누르면 네 귀만 쫑긋 솟아올라 하릴없이 세상 이야기 들었지. 따뜻한 이야기도 있었고, 무서운 이야기도 있었지. 방석 생활 몇 달 만에 어떤 비밀도 음모도 새롭지 않았지. 더러 입이 열려도 진실을 말할 수 없게 되었지. 점차 탄력은 줄고 얇아지게 되었지. 이젠 버려져 빗물로 한껏 부풀어보지만, 아무도 앉힐 수 없는 나는 더 이상 방석이 아니지. <시인 반칠환>