역대 최대 규모의 강진에 한반도가 휘청거렸다.

연 20회에 머물던 지진이 최근 들어 연 40회 이상 발생하고 규모 또한 커지면서 한반도가 이제는 지진 안전지대가 아님이 입증됐다. 하지만 전국이 들썩일 정도의 강진이 다시 일어날 가능성을 놓고는 지질·기상학자 등 전문가들 사이에 의견이 분분하다.

고윤화 기상청장은 13일 국회에서 열린 지진대책 당정협의회에 참석해 “규모 5.8에서 6.0 초반대를 넘어서는 지진은 발생할 가능성이 높다”며 “다만 진도 6.5 이상의 강진 발생 가능성은 희박하다”고 말했다.

기상청의 이런 예측에 대다수 전문가는 비관적 입장이다. 지진 연 발생 횟수가 최근 들어 증가하고 있고 무엇보다 이에 대한 정확한 이유조차 파악되지 않은 상황에서 강진 가능성이 희박하다고 선을 그을 수 없다는 것이다.

유인창 경북대 지질학과 교수는 “빈도가 잦고 강도도 세지고 있다는 것은 지하의 지질구조가 바뀌고 있다는 뜻”이라며 “규모 6.5 이상의 지진이 올 가능성을 항상 열어둬야 한다”고 말했다.

김광희 부산대 지질환경과학과 교수도 “779년 3월 신라 혜공왕 때 경주에서 발생한 지진으로 집이 무너지고 100여명이 사망했다는 기록도 있다”며 “최근 잦아지고 있는 지진 발생 빈도를 보면 단기적으로는 내일이든 모레든 지진이 발생할 수 있다”고 말했다.

전문가들이 한반도 강진 발생 가능성을 높게 점치는 것은 경주 지진뿐 아니라 최근 잇따른 지진으로 단층대가 좀 더 활성화될 가능성이 크기 때문이다.

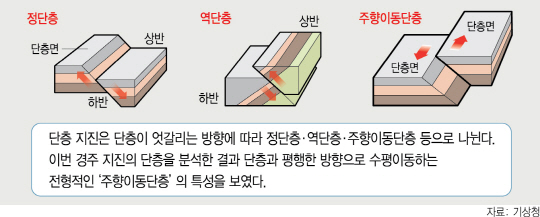

단층은 외부의 힘을 받은 땅덩어리가 두 조각으로 끊어져 어긋난 것이다. 기상청은 이번 경주 지진의 단층을 분석한 결과 전형적인 ‘주향이동단층’의 특성을 보였다고 밝혔다. 주향이동단층은 단층면을 따라 단층과 평행한 방향으로 수평이동하는 단층을 일컫는다.

현재 한반도에서 지진 발생 가능성이 높다고 평가되는 것은 경주 부근의 ‘양산단층’이다. 양산단층은 경북 포항 부근에서 경주를 지나 경남 창원, 부산으로 이어지는 200㎞의 단층대로 그동안 학계에서는 양산단층이 활성층인지를 놓고 논란이 많았다. 이번 경주 지진으로 이 단층대의 활성화에 좀 더 무게중심이 실리게 된 셈이다.

양산단층 옆에는 같은 방향으로 형성된 또 다른 단층들도 밀집해 있다. 유라시아판과 태평양판이 부딪히면서 영남권에는 이런 대형 단층만 8개가 존재하는 등 문제가 될 소지가 있는 단층대가 옹기종기 밀집해 있는 것이다. 이 지역에서만 10년간 무려 62회의 크고 작은 지진이 발생한 이유다.

반면 경주 지진과 같은 강진이 재발할 가능성은 희박하다는 의견도 있다.

지헌철 한국지질자원연구원 지진연구센터장은 “우리나라에 진도 6.5 이상의 대형 지진이 발생할 가능성은 적다”고 내다봤다. 국내 단층은 일본 국토처럼 길게 이어져 있지 않고 끊어져 있다는 이유에서다.

지 센터장은 이번 지진의 배경으로 ‘2011년 동일본 대지진’을 꼽았다. 일본 대지진 이후 일본 열도 지각에 축적돼 있던 큰 힘이 팽창해 한반도로 전해지면서 이번 지진이 발생했다는 논리다. 지 센터장은 “주향이동단층이 좌우 방향으로 비스듬하게 뻗어 있는데 이들 중 일부가 축적된 힘을 방출하면서 어긋나 지진이 일어난 것으로 보인다”고 분석했다. 실제 동일본 대지진 이후 한반도는 동쪽에서 5㎝, 서쪽에서 2㎝ 정도 끌려가는 등 판 사이 이동이 발생, 한반도 내 힘의 불균형 현상이 나타났다. 이때 끌려 이동한 지각이 원상태로 아직 돌아가지 못하고 불균형 상태가 유지되고 있는 한 언제든 지진 발생 가능성은 있다는 지적이다.

하지만 이에 대해 유인창 교수는 “동일본 대지진과의 연관성을 봤을 때 공간적으로는 연계돼 있을 수 있지만 시간상으로 많이 동떨어진 느낌”이라며 “단순히 지리적으로 가까워서 연관됐다는 것은 논리적으로 비약일 수 있다”고 말했다. 이어 “멀리 떨어진 인도 지진에 의해 우리나라에 지진이 발생했을 가능성도 있다”고 덧붙였다.