한국이 올해 7월까지 누적 자동차 생산량에서 인도에 추월을 허용해 6위로 내려앉았다. 러시아·브라질 등 주력 시장의 경기 침체로 수출이 감소한데다 완성차 업체들의 잦은 파업으로 생산 차질이 빚어졌기 때문이다. 내수와 수출이 모두 부진한 상황에서 이달까지도 노조 파업이 이어지고 있어 연말까지 인도를 따라잡기 힘들 것으로 예상된다. 특히 완성차 업계의 경직된 노사관계가 개선되지 않을 경우 ‘오프 쇼어링(Off-shoring·생산 시설의 해외 이전)’에 따른 국내 자동차 생산 감소가 확대될 것이라는 전망도 나온다.

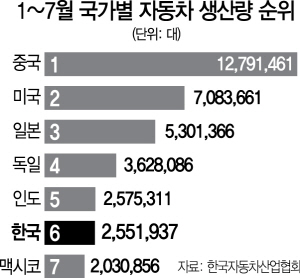

25일 한국자동차산업협회에 따르면 올 들어 지난 7월까지 한국의 누적 자동차 생산량은 255만1,937대로 집계돼 중국·미국·일본·독일·인도에 이어 6위를 기록했다.

한국은 6월까지 총 219만5,843대를 생산해 같은 기간 218만6,655대를 생산한 인도를 근소하게 앞섰으나 한 달 만에 추월당했다. 인도는 7월에 38만8,656대를 생산해 35만6,094대를 생산하는 데 그친 한국을 2만3,374대 차이로 제치고 누적 생산량 5위로 올라섰다. 한국의 자동차 생산량이 인도에 뒤진 것은 올해가 처음이다.

한국과 인도의 누적 생산량 격차는 지난달에 더욱 벌어졌다. 수출과 내수 부진이 이어지고 있는 상황에서 완성차 업체의 파업이 맞물리면서 8월 국내 자동차 생산량은 21만7,097대로 급감한 반면 인도는 38만7,704대를 생산해 지난달 말 현재 인도와의 생산량 격차는 18만9,948대까지 확대됐다. 현 추세가 연말까지 이어질 가능성이 높아 한국은 연간 자동차 생산 대수 순위에서 12년 만에 ‘글로벌 빅5’ 지위를 잃을 가능성이 크다.

한국은 2000년대 초반까지 미국·일본·독일·프랑스에 이어 자동차 생산국 순위 5위를 유지하다 2002년 급성장한 중국에 밀려 6위로 처졌다. 성능과 품질 향상에 따른 브랜드 이미지 제고로 수출이 크게 증가하면서 2005년 프랑스를 제치고 5위권에 다시 진입했고 이후 지난해까지 11년 연속 ‘글로벌 빅5’ 자리를 지켰다.

문제는 안정적인 경제성장을 바탕으로 자국 내 자동차 수요가 꾸준히 늘어나고 있는 인도를 한국이 다시 따라잡기 힘든 것이라는 전망이 우세한 가운데 멕시코가 무섭게 치고 올라오고 있어 6위 자리를 지키기도 쉽지 않을 것이라는 것이다. 멕시코는 북미와 남미를 잇는 지리적 이점에다 자국 내에 생산시설을 갖춘 업체에 인센티브를 제공하는 정책을 통해 글로벌 완성차 업체들의 생산시설을 잇따라 유치, 연간 자동차 생산규모가 340만대 규모로 커졌다. 기아차도 이달 초 연간 40만대 생산 규모의 멕시코 공장 준공식을 가졌고 포드도 최근 수년 내 소형차 생산시설을 멕시코로 이전하겠다는 계획을 발표했다.

특히 고임금 구조에다 매년 임단협 과정에서 파업이 연례행사처럼 벌어지고 있는 한국은 자동차 생산기지로서의 경쟁력이 갈수록 떨어지고 있어 생산량 확대는커녕 자동차 산업의 오프쇼어링을 가속화할 것이라는 우려가 크다. 현대·기아차의 해외 생산물량이 국내 생산분을 이미 넘어선 상황에서 기아차가 인도 공장 설립을 추진하고 있다. 한국GM과 르노삼성자동차는 지난해부터 미국·유럽 공장에서 생산한 차량을 들여와 판매하는 물량을 확대하고 있다.

이런 가운데 올해 임단협 잠정합의안을 부결시킨 현대차 노조는 26일 12년 만에 전면파업에 나서고 르노삼성차 노조 역시 사측이 만족할 만한 제시안을 내놓지 못할 경우 파업 카드를 꺼내 들 수도 있다. 업계 관계자는 “높은 인건비와 강성 노조 때문에 완성차 업체들이 해외에 생산시설을 지으면서 국내 자동차 부품업체들의 매출이 지난 한해에만 5조원 이상 증발하는 등 자동차 산업의 생태계가 허물어지고 있다”면서 “완성차 업체 노조가 당장의 이익만을 쫓다가는 국내 생산 감소에 따른 일자리 축소뿐 아니라 자동차 산업 생태계를 망가뜨리는 우를 범할 수 있다”고 지적했다.