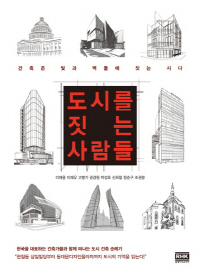

“건축은 빛과 벽돌이 짓는 시(詩)다.”(건축가 고(故) 김수근)

서울이라는 도시를 거쳐 간 사람과 그들이 머물렀던 공간의 이야기를 ‘건축’이라는 창을 통해 들여다본다. 신간 ‘도시를 짓는 사람들’은 수도 서울과 그 주변을 박물관 삼아 건축물을 통해 도시의 기억을 읽는 순례기다. 저마다의 사연이 담긴 현장의 역사와 뒷이야기가 서울경제신문 건설부동산부 기자들의 꼼꼼한 취재와 생생한 사진으로 눈앞에 펼쳐진다.

책의 가장 큰 매력은 익숙한 건물의 새로운 이야기를 들려준다는 데 있다. 시대의 가치관이 녹아든 공간의 이야기 덕에 평소 무심하게 지나쳤던 건축물이 한결 친근하게 느껴지는 것이다. 샘터 사옥은 ‘대학로’ 하면 떠오르는 랜드마크다. ‘샘터’라는 명칭은 몰라도 ‘혜화역 2번 출구 쪽 담쟁이넝쿨에 둘러싸인 벽돌 건물’ 하면 고개를 끄덕이는 이들이 많다.

김수근이 설계한 샘터 사옥은 하루가 다르게 오래된 집을 허물고 새 빌딩을 올리는 대학로에서 세월의 흔적을 간직한 채 한 자리를 지키고 있다. 사적 용도로 지었으나 건축주(고(故) 김재순 전 국회의장)의 공공영역에 대한 배려는 이곳을 더 특별하게 만든다. 1층 필로티(건물 하단부를 기둥만 세우고 비워둔 구조) 형식으로 비어 있는 공간을 대로변과 이면도로를 이어주는 통로로 활용한 것. 길 가는 사람들은 이 공간을 길 삼아 대학로의 안과 밖을 드나들고 갑작스레 내린 비를 피하거나 만남의 장소로 활용한다.

김수근의 제자인 승효상 이로재 대표가 1990년대 초반부터 약 10년간 샘터 4층을 사무실로 사용했는데, 임대료가 한 번도 오르지 않아 놀랐다는 일화에서도 건축의 공공성에 대한 건축주의 철학을 읽을 수 있다. 소극장과 서점, 화랑이 대자본을 앞세운 건물과 옷가게·술집에 밀려나는 문화와 예술의 거리. 젠트리피케이션에 신음하는 오늘의 대학로에 대해 책은 샘터 사옥을 통해 묵직한 질문을 던진다.

‘건축가’라는 또 다른 예술가를 알아가는 재미도 쏠쏠하다. 청계천 변에 직사각형으로 우뚝 선 검은 빛의 ‘삼일빌딩’은 1970년 준공된 한국 최초의 현대적 빌딩이다. 한국인이 최초로 설계한 초고층 건물. 그 한국인이 바로 고(故) 김중업이다. 발주자인 김두식 삼미그룹 회장은 김중업에게 직접 설계를 의뢰했고, 이를 위해 전 세계 건물 탐방을 떠난 김중업은 미국 뉴욕의 시그램빌딩에 강한 인상을 받았다. 삼일빌딩은 당시 국내 최초로 철골을 외벽으로 노출하고 그 사이를 유리로 채운 커튼 월 방식을 적용했는데, 이는 시그램의 외관과 유사하다.

김중업은 그러나 빌딩 완공 후 비운을 맞게 된다. 당시 서울시가 판자촌 철거민을 성남시로 무분별하게 이주시킨 정책을 비판했다는 이유로 설계비도 제대로 받지 못한 채 프랑스로 강제 출국당한 것이다. 설상가상으로 엄청난 세금이 부과됐고 결국 그의 성북동 집과 애써 모은 석물이 몽땅 남의 손에 넘어갔다고 한다. 그래도 마냥 슬픈 결말은 아니다. 김중업이 1950년대 설계한 제약회사 유유산업의 사무동과 공장은 2014년 ‘김중업 박물관’으로 탈바꿈했다. 건축가를 기리는 박물관은 이곳이 처음인 데다 자신이 설계한 건축물이 자신을 기념하는 박물관이 됐다는 점에서 김중업의 아픔이 조금은 가시지 않았을까.

한국 최초의 현대적 빌딩인 삼일빌딩부터 동대문디자인플라자에 이르는 ‘건물 이야기’와 한국 현대 건축의 1세대인 고(故) 나상진부터 곽희수까지 한국을 대표하는 ‘건축가 이야기’는 단순히 무엇을 소개하는 데서 더 나아가 ‘사람·환경과 함께하는 건물’에 대해 진지한 고민거리를 제시한다. 1만 6,000원.