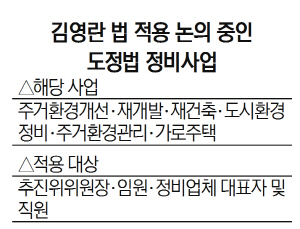

재개발·재건축 등 정비사업 조합장 및 임원의 김영란법 적용 여부가 여전히 확정되지 않고 있다. 법이 시행된 후 3개월여가 흘렀음에도 김영란법 소관부서인 국민권익위원회에서 결정을 차일피일 미루고 있는 탓이다.

19일 권익위에 따르면 ‘도정법(도시 및 주거환경정비법)’으로 운영되는 정비사업 조합장 및 임원들의 김영란법(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률) 적용 여부는 언제 결정될지 알 수 없는 상황이다. 법이 시행되던 지난 9월에만 해도 권익위는 10월 말까지는 법 적용 여부를 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 계속 연기되더니 최근에는 아예 언제 결정될지 알 수 없다고 말을 바꾸고 있다.

권익위의 한 관계자는 “정비사업 조합장도 김영란법의 적용을 받는 것으로 해석하기 위해서는 이들을 ‘공무수행사인(공공기관의 권한을 위임 받아 공무수행을 하는 것)’으로 볼 것인지가 중요하다”며 “이에 대한 해석을 분명하게 하기 위해 권익위 내에서도 관련 태스크포스(TF)팀을 구성해 운영 중”이라고 설명했다.

권익위가 고민하는 이유는 법의 파급 효과가 커서다. 상위 법인 도정법(벌칙 조항)을 보면 정비사업 조합장 및 임원은 공무원으로 본다고 명시돼 있다. 도정법 대로라면 조합장 및 임원도 공무수행 사인으로 김영란법의 적용을 받을 가능성이 크다.

조합장 및 임원을 김영란법 적용 대상으로 볼 경우 그 범위가 너무 광범위해진다는 것이 문제다. 국토교통부에 따르면 현재 전국적으로 추진되는 도정법상 정비사업구역은 2,000곳이 넘는다. 이 사업지와 관련된 임직원 모두를 공무수행사인으로 보고 김영란법을 적용한다면 그 인원은 셀 수 없이 많아지게 된다.

업계 한 관계자는 “권익위 입장에서는 부담감이 큰 결정이기 때문에 쉽게 답을 내리지 못하고 있는 것으로 보인다”며 “이대로라면 올해 안에 개발사업 조합장의 김영란법 적용 여부가 결정되기는 어려울 것”이라고 말했다.