국내 최고 대학 중 하나인 서울대의 기술이 산업계에서 외면당하고 있다.

4차 산업혁명 시대가 도래하면서 산학협력의 중요성이 재조명되고 있지만 대학과 기업 간 기술거래는 좀처럼 활성화되지 않고 있다. 서울대를 비롯해 연구비 규모가 큰 대학들부터 장기적인 관점에서 인적 투자에 나서는 근본적인 체질 변화가 필요하다는 지적이다.

5일 중견기업연합회에 따르면 지난해 11월 개최한 ‘서울대·중견기업 기술 매칭 컨퍼런스’에 100여개의 기업이 참가했으나 실제 기술 계약을 체결한 사례는 단 2건에 불과했다. 이마저도 중견기업연합회 소속 기업이 아니라 서울대가 자체 섭외한 소기업이었다.

특허 매입을 위해 서울대를 찾았던 벤처캐피털의 한 관계자는 “최근 몇 년 동안 국내 주요 대학으로부터 특허를 매입했지만 서울대는 국제 산업 표준과 괴리된 특허가 많아 잘 사지 않고 있다”며 “국내 최고 대학이라는 브랜드 파워 때문에 해외에서도 관심은 있으나 정부 지원을 받은 형식적 특허가 지나치게 많다는 게 국제적 평가”라고 말했다.

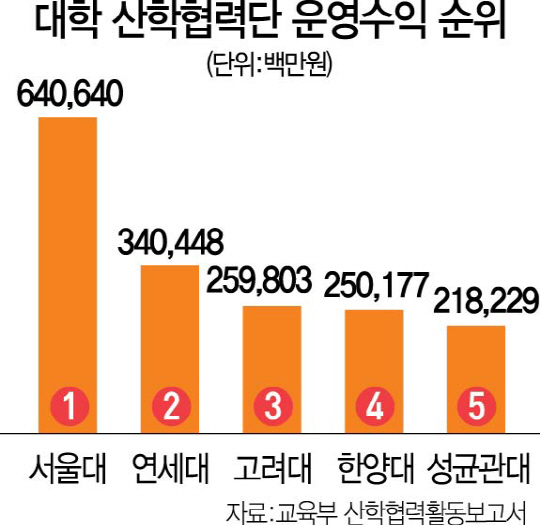

실제 ‘2015 산학협력활동실태조사’에 따르면 2015년 서울대의 기술이전 건수 국내 대학 순위는 2위로 상위권이었다. 하지만 계약 건당 기술료 대학 순위는 16위로 전년 9위에서 7계단이나 내려앉았고 과학기술 분야 교원 1인당 기술이전 건수는 20위권 밖이었다. 기술은 많이 팔았으나 시장에서 높은 가치가 있는 기술은 아니었으며 전체 교원 수 대비 기술계약 효율성도 다른 대학들에 비해 떨어졌다. 서울대의 연간 정부 수주 연구비는 약 4,300억원으로 주요 대학의 2~3배에 달하는 것을 고려하면 실망스러운 결과다.

서울대의 기술거래 성과가 저조한 이유는 교수들이 산업 현장에 필요한 기술보다 정부 지원비를 따내기 위한 분야에 더 초점을 맞추고 있기 때문이다. 산업계와 학계의 가교 역할을 하는 학내 기술이전 전문인력(TLO)의 위상이 낮다 보니 이들이 요구하는 ‘실용연구’는 무시되는 경향이 있다. 또 기술거래가 상업화에 성공하려면 계약 후 지속적인 협력이 필수적인데 수익은 적고 시간은 많이 들다 보니 교수들이 꺼리는 분위기도 있다.

서울대 공과대학 전 학장은 “1990년대 후반부터 일부 교수들을 중심으로 중소기업 등 산업체의 애로를 해결하기 위해 적극적으로 나섰지만 현장에 적용되기까지는 어려움이 많아 활성화되지 않았다”며 “산학협력 전문 직원이나 기업들이 기술 개발과 관련한 제안을 해도 ‘내가 더 잘 안다’는 교수 특유의 우월의식으로 무관심한 것도 사실”이라고 말했다.

전문가들은 서울대가 기술이전의 벽을 넘기 위해서는 산학협력단의 기술이전 전문인력(TLO)을 확충하고 처우도 개선하는 등 장기적인 투자에 나서야 한다고 입을 모은다. 비정규직이 대부분인 TLO의 처우와 전문성이 보장돼야 교수 역시 이들을 믿고 도전적인 기술연구에 뛰어들 가능성이 높다는 것이다. 실제 일부 대학에서는 능력을 검증 받은 TLO가 유입된 후 수십억원 규모의 기술이전 대박을 터뜨리면서 교수들의 기술협력 제안이 급증하기도 했다.

산학협력학회 관계자는 “서울대부터 앞장서서 산학협력 관련 인력에 대한 처우를 개선하고 시장 트렌드에 부합하는 연구개발에 나선다면 실적 개선은 물론 대학가 전체적으로 기술이전에 대한 관심이 더 높아질 것”이라고 말했다.