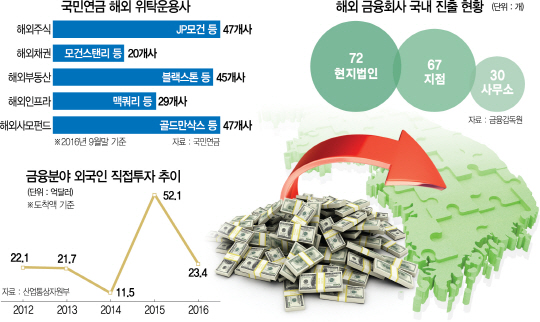

현재 우리나라에 법인이나 지점, 사무소 형태로 진출해 있는 해외 금융회사들은 은행·증권·보험·투자자문을 포함해 모두 169곳에 달한다. 이 가운데 지난 2007년 12월 금융중심지법이 제정된 후 국내에 거점을 신규로 설치한 금융사는 57개로 1년에 5개 정도 증가하는 데 그쳤다. 또 2015년 영국계 스코틀랜드왕립은행(RBS), 지난해 영국계 투자은행 바클레이스 등이 한국에서 철수하는 등 외국계 금융사 한국 이탈 현상 역시 나타나고 있다. 정부가 법까지 제정하면서 야심 차게 추진해온 ‘아시아의 금융 허브’ 계획이 흐지부지되고 있는 셈이다.

금융당국은 4차 금융중심지 기본계획을 짜면서 이런 상황을 타개하기 위해 국민연금의 힘을 빌리기로 했다. 운용 규모 544조원으로 세계 3위의 거대 연금인 국민연금이 움직이면 해외 금융회사의 국내 유치에 큰 힘이 될 것이라는 게 금융당국의 판단이다. 금융당국 고위 관계자는 “매년 100조원 이상으로 해외 투자에 나서는 국민연금은 글로벌 투자 시장의 큰손”이라며 “금융산업 측면에서 국민연금을 다각도로 활용하는 게 필요하다”고 말했다.

다만, 반론도 있다. 국민연금은 전체 국민의 노후를 책임지는 무거운 자금이다. 안정성은 도모하면서도 고령화를 고려하면 수익도 내야 한다. 검증된 운용사들에 돈을 맡겨야 한다는 얘기다. 그러나 국민연금이 국내 사무소 설치를 강제하거나 혹은 가산점을 주는 식으로 해외 위탁기관 선정 기준을 변경하면 오히려 우수한 운용사들에 돈을 맡기지 못할 우려가 있다. 특히 내실보다는 외형 확보에 몰두한 일부 운용사들이 국민연금으로부터 운용 자금을 따내기 위해 국내에 진출하게 되면 역선택의 결과가 초래될 수도 있다.

김재칠 자본시장연구원 금융안정센터장은 “국내 금융산업 측면에서는 국민연금을 이용해 해외 금융회사들의 국내 진출을 유도하는 게 바람직하다”며 “다만, 일부 해외 운용사들의 경우 자본금과 인력 투자 부담으로 위탁 운용 자체에 나서지 않을 수 있다는 점도 고려해야 한다”고 말했다. 금융당국은 현재 자본시장연구원으로부터 용역 연구 결과를 받고 각 정부부처의 의견을 구하고 있다. 관건은 국민연금 소관 부처인 보건복지부와 협의를 이끌어낼 수 있는지 여부다.

이번 금융중심지 계획에서는 이와 함께 국내 금융회사들의 해외 투자 규모를 늘리고 규제를 완화해 해외 금융회사들의 한국 진출을 유도한다는 내용도 포함될 것으로 보인다. 돈 냄새가 나도록 해서 해외 금융회사들이 공동 투자를 위해 자발적으로 들어올 수 있는 환경을 만들겠다는 취지다. 정은보 금융위 부위원장이 8일 금융중심지 추진위원회에서 “한국의 강점과 기회 요인을 결합해 국경 간 금융거래 활성화에 중점을 두는 방향으로 정책의 목표를 재정립할 것”이라고 밝힌 것도 같은 맥락이다. 국내 은행들만 놓고 보면 현재는 약 5~7%가량을 해외 자산에 투자하고 있다. 이 비중을 단계적으로 10% 수준까지 올리겠다는 게 당국의 목표다.

은행권 공동으로 해외 인프라 투자도 본격적으로 진행하기로 했다. 국내 시중은행들과 무역보험공사는 2015년 20억달러 규모의 해외 SOC 펀드를 조성한 바 있다. 은행이 국내 건설사에 대출하고 무보가 보증하는 방식이다. 펀드는 올해 중으로 중국과 동남아시아 등에 대한 투자처를 발굴하기로 했다. 이 과정에서 해외 금융회사들의 공동 투자를 유치할 계획이다. /조민규·지민구기자 cmk25@sedaily.com