“과학이 무엇인지를 정의하는 이론은 수없이 많지만 왜 그런지를 설명할 수 있는 사람은 많지 않습니다.”

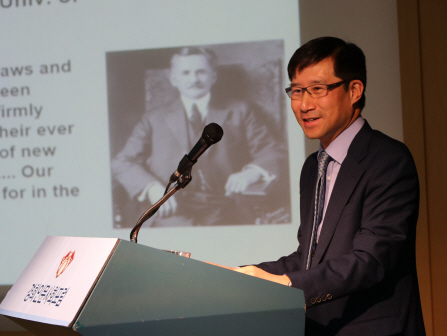

장하석(50) 영국 케임브리지대 석좌교수는 17일 서울 동대문구 경희대에서 열린 ‘겪는 것과 아는 것: 인간의 경험과 과학지식’이라는 주제의 특강에 앞서 가진 기자와의 인터뷰에서 과학철학에 대해 이렇게 설명했다.

장 교수는 과학철학계의 노벨상으로 불리는 ‘러커토시상(Lakatos Award)’을 받은 세계적 석학이다. 장 교수는 대학에서 물리학을 공부하다 근본적인 물음에 대한 해답을 찾기 위해 철학을 공부하기 시작했다. 그는 “물리학을 공부할 때 궁금한 것이 생겨 질문하면 그것은 철학적인 문제라고 답하는 교수가 많았다”며 “그럴 때마다 나는 이게 과학이라고 생각하는데 왜 철학적인 문제인가 하는 의문이 들었다”고 했다.

이러한 궁금증을 풀어낸 책이 지난 2004년 펴낸 ‘온도계의 철학’이다. 그는 이 책으로 과학철학계에서 세계적 석학으로 떠올랐다. 온도계가 없던 시절 어떻게 온도를 측정하고 개념을 만들며 온도계를 발명했을까 하는 질문에서 시작됐다. 그는 “과학적인 문제인데 과학자들이 생각하지 않는 것이 있다. 근본적인 방법론의 문제일 수도 있고 형이상학적 함의가 무엇인지 하는 것도 있다. 그런 것까지 모두 다 생각하는 것이 과학철학”이라고 정의했다.

이날 강연은 ‘과학을 왜 믿는가? 왜 믿어야 하는가?’라는 질문으로 시작됐다. 그는 “일반적으로 ‘정답이니까, 남들이 다 믿으니까’라는 답을 내놓지만 이런 철학적 질문을 갖고 고민할 필요가 있다”고 조언했다. 장 교수는 그에 대한 해답으로 과학지식은 경험에 바탕을 둔 것이라는 점을 꼽았다. “과학은 경험을 기반으로 한 것이기 때문에 신뢰할 수 있으며 다른 지식체계보다 우월하지만 반대로 과학지식에도 한계가 있고 인간의 경험은 제한적”이라고 역설했다.

갈릴레오 갈릴레이의 지동설을 대표적인 예로 들었다. 그는 “모두가 천동설을 믿고 있을 때 이를 부정하고 지동설을 주장해 오늘날의 수많은 과학적 지식과 성과를 만들어냈다”며 “과학의 본질을 제대로 이해하려면 과학지식이 바뀔 때 어떤 일들이 벌어지는가를 알아야 한다”고 설명했다. 모든 과학에는 개인적 편견이 작동할 수 있기 때문에 본인이 믿는 진실 앞에 항상 겸손해야 한다는 의미다.

그는 가장 큰 과제로 과학지식의 대중화를 꼽았다. 장 교수는 “대부분은 의무교육을 통해 과학에 대한 혐오증이나 기피증만 남아 있지 과학의 본질은 전혀 깨닫지 못한다”며 “낮은 수준의 문제라도 스스로 탐구할 수 있는 경험을 만들어주는 것이 무엇보다 중요하다. 한국 과학교육계에서 이 부분에 대한 많은 고민이 필요하다”고 전했다.