“수십년동안 통합과 분리를 반복했지만 결국은 마찬가지였다. 정권교체기에 또다시 조직개편 이야기가 나오는데 별로 기대가 되지는 않는다. 중요한 것은 문화를 바라보는 인식이다.” 한 전직 문화체육관광부 고위관계자의 전언이다. 최순실 국정농단과 문화예술계 블랙리스트 파문에 만신창이가 된 문체부에 대한 징벌적 조치로 분할 해체에 방점을 둔 개편안이 최근 잇따르고 있다. 하지만 문화를 ‘정권홍보’와 ‘여론통제’ 수단으로 삼는 정권의 인식이 없어지지 않는다면 효과가 없을 것이라는 게 전문가들의 의견이다.

24일 정계 및 정부에 따르면 문화체육관광부 개편논의가 깊숙이 진행되고 있다. 일부에서는 극단적으로 문체부의 업무를 잘게 쪼개자는 의견도 나온다. 즉 ‘문화’를 담당하는 문화부만 남기고 그외 ‘체육’ ‘관광’ ‘국정홍보’를 분리해 별도의 부서를 만들든지 다른 부처에 통합시키자는 것이다.

현재 탄핵심판 국면에서 크게 부각되지는 않고 있지만 조만간 대선이 시작되면 ‘문체부 해체론’이 본격적으로 가시화 될 것을 보인다. 이럴 경우 문체부는 1990년대로 돌아가게 된다. 당시 ‘문화부’가 신설되면서 초대 장관으로 이어령씨가 취임했다. 적어도 문화예술계 인사들은 이때를 ‘황금시대’로 보고 있다. 물론 이런 낙관은 ‘문화’ 부문 관계자에만 한정된 이야기다.

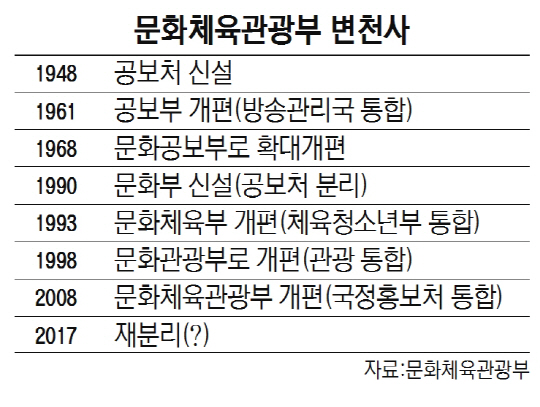

우리나라에서 정부 부처이름에 ‘문화’가 들어간 것은 1968년 문화공보부가 생기면서다. 그전에 공보처·공보부 형태로 공보, 즉 정권홍보를 담당하고 있었는데 1968년 문화 역할을 키우면서 부서를 확대 개편했다. 당시 박정희 정권에서 여론통제를 강화하면서 문화를 이용했기 때문이다.

공보 기능에서 순수 문화를 분리한 것은 1990년이다. 군부정권 시대가 끝나고 문화 자체를 육성해야 한다는 여론이 세진 것이다. 공보 기능을 떼 낸 문화부는 이후 팽창을 거듭한다. 체육과 관광 업무를 잇따라 통합하면서 문화체육관광부가 됐다. 정점은 2008년 이명박 정부가 출범하면서다. 당시 국정홍보처로 있던 공보 기능을 통합해 지금과 같은 형태의 문체부가 됐다. 공보부에서 출발했던 문화부가 거꾸로 공보기능을 흡수한 것이다. 문제는 또다시 문화가 공보(국정홍보)라는 오해가 생긴 점이다.

문체부의 전횡이 나타난 것도 이때부터다. 10년 만에 진보에서 보수로 정권이 바뀌었던 이명박 정부의 첫 문체부 장관이었던 유인촌씨는 코드인사·숙청 등의 이야기가 나올 정도로 문화계 권력교체에도 나섰다. 이후에도 문체부 장관의 파워는 여전했다. 최근 ‘현직 장관 첫 구속’이라는 오명을 쓴 조윤선 전 장관 사태는 뿌리가 깊은 셈이다.

물론 그렇다고 해서 과거의 ‘문화부’ 시절로 돌아간다고 해서 모든 문제의 근원이 해결되는 것은 아니라는 지적이 많다. 이미 시대는 문화 뿐만 아니라 체육이나 관광 등을 넘나드는 융복합 체제를 필요로 하고 있기 때문이다. 업무를 떼고 붙이고 칸막이를 어떻게 배치할 지는 중요하지 않다. 오히려 조직의 경쟁력을 높이는 데 주력해야 한다는 것이다.

그동안 우리 관료조직은 그동안 견제와 감시, 참여를 허용하지 않는 폐쇄적 조직이라는 비판을 받아왔다. 청와대 등 ‘윗선’의 비공식적인 지시에 따른 부당한 업무수행이라도 이것이 외부의 견제를 받을 수 없는 구조였던 것이다. 이는 최순실의 국정농단이 뿌리내릴 수 있던 문체부의 토양이었다.

즉 국회나 시민단체, 언론 등의 감시와 참여를 허용할 수 있는 시스템을 만드는 것이 우선이라는 것이다. 더불어민주당의 싱크탱크인 더미래연구소 홍일표 선임연구위원은 최근 보고서에서 “비공식절차가 선호되고 상관의 지시만 따르며 조직내부의 운영절차만 고집한 관료사회는 스스로를 고립시켰고 결과적으로 붕괴를 초래했다”고 비판했다.