금융위원회·금융감독원 등 금융당국 직원들은 주식투자를 마음대로 하지 못한다. 업무과정에서 알게 된 미공개정보를 이용할 소지가 있어 강한 규제장치를 두고 있는 탓이다.

하지만 제약·바이오업계에서는 금융위만큼이나 따끈한 기업정보를 다루고 접하는 의약당국 직원들과 관련한 규제가 없는데다 주식투자 여부를 공개조차 하지 않아 부당이득을 챙길 우려가 크다는 지적이 나오고 있다.

1일 의약업계에 따르면 식품의약품안전처와 건강보험심사평가원 등의 임직원들은 주식거래를 제한하는 규제가 사실상 전무하다. 내부 직원 행동강령에 ‘직무수행 중에 알게 된 정보를 이용해서 유가증권 등을 투자하면 안 된다’ 등 규정이 있기는 하지만 이는 대부분 공공기관에도 있는 내용일뿐더러 선언적인 지침에 가까워 실효성이 없다는 지적이다. 실제로 식약처의 경우 이 주식 거래 관련 규정으로 징계를 받은 사례가 한 건도 없다. 주식 투자를 할 때 아무런 제약이 없으니 어떤 직원이 무슨 주식을 거래했는지도 모르는 실정이다.

문제는 의약당국 직원들이 제약·바이오 기업의 내부 정보를 잘 알 수 있는 위치에 있다는 점이다. 우선 식약처는 기업이 개발하는 의약품·의료기기의 임상시험 승인, 품목 허가를 담당한다. 임상 승인이나 품목 허가 모두 호재성 정보인데 담당 직원은 그 결과를 미리 알 수 있다. 임상시험 도중 의료사고, 의약품 판매 중지와 같은 악재성 정보도 일반인보다 빨리 접할 수 있다. 여러모로 미공개정보를 이용한 주식거래 유혹이 많을 수밖에 없는 환경이다.

심평원의 경우 허가 의약품 등에 건강보험을 적용할지, 적용한다면 보험 재정에서 얼마를 지원할지 등을 결정한다. 기존에 적용하던 보험급여 수준의 축소·확대 등의 업무도 본다. 이런 일들은 해당 의약품 매출을 좌우하기 때문에 기업의 주가에도 영향을 준다. 지난 2014년부터는 식약처에서 품목 허가 단계에 있는 제품이라도 관련 정보를 심평원에 공유하도록 하고 있다. 건강보험 적용 여부 결정을 조금이라도 빨리하자는 취지에서다. 이때 정보를 공유하는 제품은 품목 허가가 유력한 것이기 때문에 심평원 직원 입장에서는 호재성 정보를 먼저 알 수 있는 기회기도 하다. 더구나 특정 주식을 해당 심사 직원이 보유하고 있을 경우 이해 상충의 여지가 크다.

실제로 일부 직원 사이에서 사전 정보를 이용해 주식거래를 하는 경우가 있다는 증언도 나온다. 한 식약처 출신 업계 관계자는 “현직에 있을 때 몇몇 직원이 허가·심사 담당자로부터 관련 정보를 미리 듣고 주식을 거래하는 경우가 있었다”고 전했다. 익명을 요구한 업계의 한 관계자는 “심평원 직원이 건강보험급여 결정 등의 정보를 이용해 주식투자로 수억원을 벌었다는 얘기를 들었다”고 말했다.

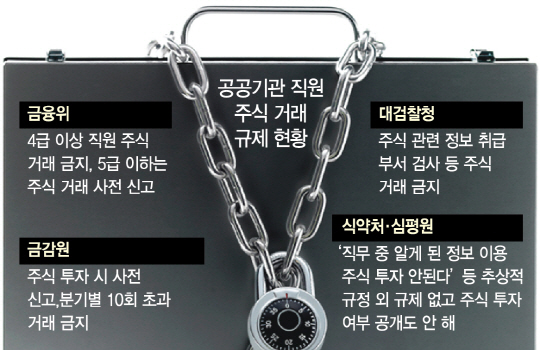

이런 점 때문에 식약처나 심평원 직원들도 금융당국처럼 주식거래를 제한하는 장치를 둘 필요가 있다는 지적이 제기되고 있다. 금감원·금융위·한국거래소 등의 직원은 일반에 알려지지 않은 기업 경영상황을 쉽게 확인할 수 있다는 이유로 주식을 살 때 사전에 신고하도록 하고 있다. 이들 기관은 규제를 더 강화하는 추세다. 일례로 금감원은 지난해 10월 직급 상관없이 모든 직원의 주식거래를 금지한다는 방침을 세웠다. 심지어 대검찰청도 지난해 9월부터 주식 관련 정보를 취급하거나 수사하는 검사·수사관의 주식거래를 전면 금지했다.

제약업계의 한 관계자는 “의약당국 직원들에게도 최소한 주식거래 전에 신고하고 승인받도록 하는 정도의 장치는 필요하다고 본다”고 지적했다.

/서민준·정혜진기자 morandol@sedaily.com