트럼프 당선 이후 기세 좋게 오르던 미국 달러는 막상 취임식을 앞두고 슬금슬금 내려왔다. 지난해 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 지적하듯 트럼프의 경제정책 방향은 인정하나, 효과에 대해선 시장이 의문을 가졌기 때문이다. 달러화를 비롯한 미국자산은 미국의 성장 기대감을 너무 일찍 반영했다. 오히려 미국 경제의 추가 성장기대가 없다면 금리 수준과 달러는 고점일 것이란 관측도 나온다.

이런 상황에서 신흥국 시장은 오히려 평온하다. 일반적으로 달러 가치 상승은 신흥국 자산의 수익률 하락을 가져오지만 신흥국 국채 위험도를 가늠하는 JP모건 ‘EMBI스프레드’는 트럼프 당선 이후 최근까지 11bp((bp=0.01%포인트) 가량 축소됐다. 미국채 랠리에 의한 상대일드(Yield) 감소에도 신흥국에서의 자금유출 압박은 크지 않았음을 의미한다. 주요 신흥국의 증시도 우려와 달리 상승추세를 유지했으며, 달러 대비 통화가치나 채권수익률도 안정적이었다.

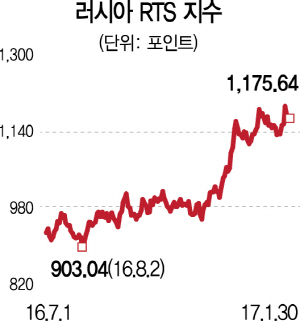

신흥국의 통화가치 상승은 러시아나 동유럽국가들이 주도하고 있다. 동유럽 중 체코, 헝가리의 대외의존도는 170%에 육박하고 폴란드도 100%에 달한다. 이들 국가는 절대적으로 유럽, 특히 독일의 경기회복 영향을 많이 받는다. 동유럽 3국의 최대 수출 지역이 독일이기 때문이다. 동유럽 3국의 대 독일 수출은 30% 이상이지만 미국 수출 비중은 3% 이하다. 미국 수출 비중이 그나마 높은 헝가리도 3.56%(2015년 기준)에 불과하다. 동유럽 국가가 트럼프의 무역정책 영향에서 상대적으로 자유로운 이유다.

특히 동유럽 국가의 주요 수출품인 자동차는 유럽 경제를 가늠하는 지표다. 자동차는 헝가리 전체 제조업의 27%를 웃돌고 생산 자동차의 90%는 수출(이 중 87%는 유럽)이다. 체코는 유럽연합(EU) 27개국 중 국내총생산(GDP) 대비 제조업 비중이 가장 높고 자동차·부품 산업이 전체 산업생산의 23%에 달한다. 폴란드도 자동차의 90%를 EU에 수출한다. 이런 시장 구조 때문에 유럽 자동차 판매량과 동유럽 3국의 시가총액 변화는 동일한 모멘텀으로 작동한다. 2016년 중반 이후 유럽 자동차 판매는 상승세를 이어왔고 이는 동유럽 3국의 시가총액 증가로 이어졌다.

자동차에 대한 지출이 ‘고관여소비’라는 점에서 동유럽 3국의 주가 흐름을 보면 유럽 전체의 소비 모멘텀도 가늠할 수 있다. 실제 유럽 소비자기대지수와 동유럽3국의 주가 흐름은 동일한 흐름을 보여주고 있다.

유로존 기업심리, 산업생산, 유로존 GDP 선행지표인 제조업 구매관리자지수(PMI) 등은 최근 몇 년간 유로·달러 약세 이후 강화되는 패턴을 보여 왔다. 유로대비 달러화 강세가 유로존 PMI 개선을 유도해 유로화 안정을 가져오는 완충 역할을 하기 때문이다. 그래서 지난해 말 달러화 강세는 아이러니하게도 유럽의 PMI개선을 유도한 주요 모멘텀이 됐다. 달러화 강세가 달러화 약세(유로화 강세)를 유도하는 것이다. 이는 사실 환율의 자정작용이기도 하다.

이 같은 배경을 보면 최근 글로벌 PMI는 유로존이 주도하고 있다는 설명도 가능하다. 오스트리아, 독일을 비롯한 대부분 유럽 국가의 PMI상승이 두드러지면서 산업생산의 활황과 GDP 성장에 대한 기대가 점점 높아질 수 있다. 이로 인해 유럽의 경기회복에 비해 저렴했던 유로화가 달러 대비 강세를 보일 수 있다. 동유럽은 유로존 PMI개선으로 산업생산이 빠르게 개선되는 만큼 산업생산 바닥권 탈출과 경제성장에 대한 기대가 더욱 높아질 수 있다. 유로화가 안정되면 동유럽 국가의 통화는 유로화대비 상승 모멘텀이 높아지고, 동유럽3국의 통화가치는 유로와 달러 대비 강세국면에 진입할 것으로 전망된다. 유럽의 경기회복 중심에 동유럽이 있다. 동유럽 투자는 2017년 신흥국 투자의 또 다른 축이 될 수 있을 것이다.