태양광발전의 핵심원료인 폴리실리콘을 생산하는 A사는 최근 중국의 반덤핑 제재 움직임과 관련해 주무부처인 산업통상자원부에 연락했다가 낭패를 봤다. 산업부 내에 폴리실리콘을 전담, 지원하는 부서가 없어 관련 업무가 여기저기로 분산돼 있었기 때문이다. A사 관계자는 “중국이 만약 폴리실리콘에 고관세를 매기면 국내 관련기업은 상당수가 문을 닫을 정도로 심각한 위기인데 정부는 절박한 위기의식이 없는 것 같다”고 푸념했다. 정부가 말로는 신성장산업 육성을 외치면서도 대표적 신사업인 태양광조차 체계적인 지원체제를 갖추지 못했다는 지적이다.

대한민국 경제가 100년 만에 불어닥친 4차 산업혁명의 길목에서 성장 사다리에 오르지 못하고 주저앉을 수 있다는 우려의 목소리가 높다. 전자·자동차·화학 등 국가 경제를 이끌었던 핵심사업들이 성장한계에 부딪히고 있는데 ‘바통’을 이어받을 신성장산업 육성이 지연되고 있어서다.

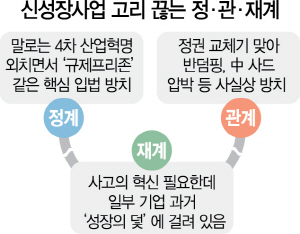

재계와 학계에서는 구산업에서 신산업으로 커가는 ‘성장 고리’를 끊는 우리 안의 적(敵)으로 세 곳을 지목한다. 꼭 필요한 규제도 풀어내지 못하면서 말로만 4차 산업혁명을 외치는 정치권이 주타깃이다. 대표적으로 전국 14개 광역시도에 설치하기로 한 ‘규제프리존’을 들 수 있다. 지역별로 스마트헬스 같은 신산업을 자유롭게 연구할 수 있도록 규제를 푸는 내용의 규제프리존 특별법이 지난 2015년 3월 국회에 제출됐지만 야권의 반대로 아직 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. 야당의 유력 대선주자인 문재인 전 더불어민주당 대표와 안철수 전 국민의당 대표는 모두 “4차 산업혁명을 지원, 육성하겠다”면서도 핵심 지원법안인 규제프리존·서비스산업기본법 등에 대해 부정적인 모순된 행보를 보이고 있다.

정권교체기를 맞아 몸 사리기에 돌입한 정부도 성장 사다리를 걷어차는 주역이다. 미국의 도널드 트럼프 행정부가 규제 하나를 만들면 둘을 의무적으로 철폐하도록 한 ‘원 인, 투 아웃(One In, Two Out)’ 정책 등을 펴는 것과 달리 우리 관료들은 줄 서기에 급급해하며 아이디어가 있어도 다음 정부를 위해 감춰두려 한다는 게 재계 대관 담당자들의 하소연이다.

국내 대기업 중에서도 20세기식 ‘성장의 덫’에 빠져 스스로 성장한계를 만드는 곳이 적지 않다. 정은미 산업연구원 산업경쟁력연구본부장은 “그동안 국내 기업들은 반도체나 자동차처럼 자본을 집중 투입해 하드웨어 산업에서 성과를 냈다”며 “앞으로는 제조업에 소프트웨어를 입히는 혁명이 필요한데 우리는 이제야 기술을 개발하는 처지”라고 지적했다.

/김광수·서일범·한재영기자 squiz@sedaily.com