발기부전 치료제 ‘비아그라’로 이름난 미국의 다국적 제약사 화이자는 전 세계 150개국에 598개 계열사를 두고 있다. 화이자의 글로벌 매출은 약 50조원으로 삼성전자의 4분의1이지만 계열사는 국내 10대 그룹을 모두 더한 것(609개)과 비슷하다. 전형적인 ‘문어발’ 경영인 셈이다.

왜 그럴까. 리스크가 높은 사업 특성상 회사를 여러 개로 쪼개 위험을 줄이고 경쟁 업체의 신약 개발 상황에 맞춘 발 빠른 대응을 위한 것이라는 게 업계 관계자들의 얘기다.

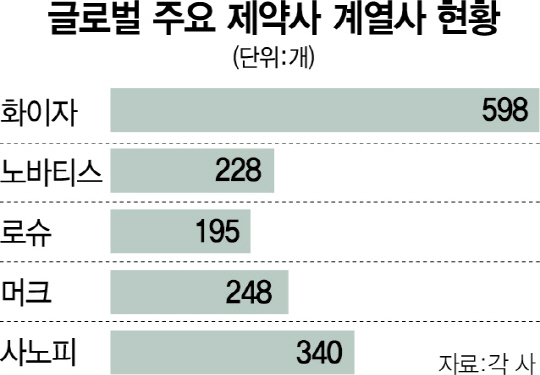

8일 바이오 업계에 따르면 지난 2014년 기준 글로벌 톱10 제약사의 계열사는 평균 323개다. 화이자에 이어 존슨앤존슨이 590개에 달하고 글락소스미스클라인(360개)과 사노피(340개)도 300개가 넘는다. 스위스 업체인 노바티스와 로슈도 200개 안팎이다.

1차적으로는 많은 나라에 진출했기 때문이지만 주요 원인은 끝없는 인수합병(M&A)과 사업분할이다. 화이자는 2000년 워너램버트를 인수한 것을 비롯해 파마시아·호스피라를 사들였다. 노바티스는 2010년 안과 관련 세계 최대 제약사인 알콘을 인수했고 사노피는 젠자임, 로슈는 2009년 제넨텍을 품에 안았다. 특히 신약 개발에는 평균 10년간 2억달러가 든다. 신약 개발 성공률이 5%라는 점을 감안하면 한 업체에서 다수의 프로젝트를 동시 진행하는 것은 부담이다.

문제는 국내 제약 업체들이다. 후발주자인 국내 기업들이 다국적 제약사를 빠르게 뒤쫓기 위해서는 그들을 벤치마킹하는 것이 방법이지만 국내에서는 쉽지 않다. 특히 제약사들은 약마다 제휴 관계가 달라진다. 바이오시밀러(복제약) 업체 삼성바이오에피스는 바이오젠이 파트너사인데 이 관계 때문에 아스트라제네카와 아키젠을 따로 세워 바이오젠의 복제약을 개발 중이다. 대기업 계열사의 한 고위관계자는 “선진 업체를 따라잡기 위해 이 모델(다수 계열사)을 검토했지만 ‘또 계열사를 늘리느냐’는 여론 부담이 커 보류한 상태”라고 전했다.

업계에서는 삼성과 SK·LG·코오롱 등 국내 대기업이 줄줄이 바이오 투자를 늘리는 상황에서 앞으로 국내 업체도 M&A와 사업분할이라는 성공 방정식을 일정 부분 따라갈 수밖에 없다고 보고 있다. 지주회사 체제인 동아쏘시오그룹만 해도 국내외 계열사가 13개다. 게다가 국내 정보기술(IT) 기업 카카오만 해도 지난해 8월 현재 계열사가 55개로 현대차보다 많다. 지난해 로엔엔터테인먼트 인수를 시작으로 게임 업체 피플러그, 빅데이터 기업 넘버웍스를 사들였고 농업회사 팜잇 등을 설립한 결과다. 재계의 한 고위관계자는 “계열사가 대주주 이익이나 일감 몰아주기에 악용되면 안 되지만 카카오처럼 주력사업 분야에 집중하는 건 문제가 없지 않느냐”며 “계열사 숫자만을 놓고 기업을 재단하는 것은 문제”라고 지적했다.