4차 산업혁명의 핵심으로 꼽히는 3D 프린팅의 글로벌 성장세가 가파르다. 반면 한국은 3D 프린터 활용인력이 턱없이 부족하고, 정부도 컨트롤 타워 역할을 못하고 있다는 지적이다. 때문에 한국이 글로벌 3D 프린팅 시장에서 도태되는 것이 아니냐는 우려의 목소리가 커지고 있다,

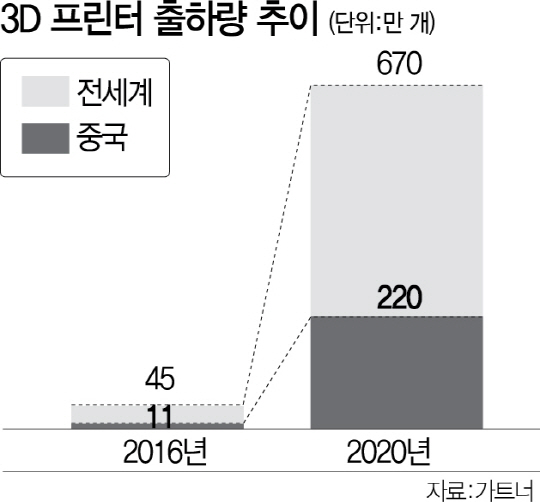

14일 시장조사기관인 가트너는 분석 보고서를 통해 지난해 전 세계 3D 프린터의 출하량은 전년 대비 두 배 이상 증가한 45만 5,772대에 달한다고 발표했다. 성장 속도는 더 빨라져 3년 뒤인 오는 2020년에는 출하량이 지난해보다 15배 가량 많은 670만대에 달할 것으로 추정했다.

가파른 성장세의 원인은 중국이다. 중국의 3D 프린터 출하량은 지난해 11만 3,376대에서 오는 2020년에는 220만대로 20배 가량 급성장할 것으로 전망했다. 3년 뒤에는 전 세계 3D 프린터 시장의 3분의 1 가량을 중국이 차지하게 된다.

피트 바질리어 가트너 연구원은 “우주선이나 비행기에 들어가는 작고 복잡한 부품도 3D 프린터로 제작할 수 있다”며 “2,500달러 이하의 3D 프린터는 교육용이나 개인용 물품 제작 등으로 활용할 수 있고 관련 기술을 습득한 학생들은 로봇이나 우주산업 등에도 진출이 가능하다”고 분석했다.

반면 한국은 상황이 심각하다. 3D 프린팅 인적자원개발협의체가 194개 관련 중소기업을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답 기업의 41.2%는 인력수급이 ‘어렵다’고 답했고, ‘매우 어렵다’고 답한 비율도 8.2%에 달해 전체의 절반이 인력난을 호소했다. 인력 수급이 어렵다고 응답한 비율은 전년 대비 3.9%포인트 높아져 인력난은 개선될 기미가 안 보인다. 기업들은 인력 수급이 어려운 이유로 지원자의 기술력(56.3%)과 실무 경험 부족(25%) 등을 꼽았다.

또 3D 프린팅 산업과 관련해 정부의 확실한 컨트롤 타워 기능을 못하고 있는 것도 문제라는 지적이다. 산업통상자원부와 미래창조과학부 외에도 고용노동부, 중소기업청, 식약처 등이 3D 프린팅 업무를 별도로 담당하고 있어 사업자들의 혼란만 부추기고 있다. 협의체 관계자는 “이번 조사 결과 쓸만한 인력이 없다는 이유로 채용하지 않는 업체도 상당수 확인됐다”며 “정부 정책이 지금까지 3D 프린팅 저변 확대에 초점이 맞췄다면 이제는 산업 육성을 위한 전문가 양성에 힘을 실을 필요가 있다”고 안타까워했다.