공정거래위원회가 대기업집단(상호출자제한기업집단) 지정 기준을 국내총생산(GDP)으로 바꾸는 방안을 검토한다. 공정위 내부적으로 기준을 현행 10조원보다 규제를 완화하는 효과를 갖는 ‘1.0%’안과 현행 수준인 ‘0.7%’안을 놓고 저울질하고 있는 것으로 알려져 결과가 주목된다.

6일 관련 부처 등에 따르면 공정위는 최근 이 같은 과업내용을 담은 용역보고서의 입찰공고를 냈다.

용역 결과는 오는 7월 말께 나올 것으로 전망되는데 정재찬 공정위원장 역시 지난해 국정감사에서 GDP 기준을 도입하는 것에 대해 “연구 용역을 추진하겠다”고 밝힌 바 있다.

용역의 핵심은 상호출자제한기업집단 지정 기준이 경제성장에 연동해 매년 바뀔 수 있도록 제도를 바꾸는 것이다. 지금까지는 특정 시점의 자산 총액을 기준으로 대기업집단을 구분해왔다. 정부는 지난 1987년(자산 4,000억원) 이후 4차례에 걸쳐 자산 총액 등을 변경하는 식으로 대기업집단 지정 기준을 바꿔왔다. 1993년에는 상위 30대 기업집단, 2002년부터는 자산 총액 2조원 이상이 대기업집단으로 지정됐다. 2009년에는 자산 기준을 5조원으로 높였고 지난해에는 10조원으로 바꿨다.

이렇다 보니 지정 기준이 ‘손톱 밑 가시’라는 비판이 적지 않았다. 대기업집단 지정 기준이 묶여 있던 8년 새 우리 경제 규모는 1,188조원(2009년 실질기준)에서 1,504조원(2016년)으로 316조원 늘었다. 경제가 성장하면 자연스레 커가는 기업이 어느 순간 규제 틀에 얽매이게 되는 상황이 벌어진 것이다. 카카오와 셀트리온·하림 등은 자산이 5조원을 넘어서면서 규제 대상이 되자 이를 두고 논란이 일기도 했다.

문제는 기준을 바꿀 때마다 대기업 특혜 논란이 빚어진다는 점이다. 공정위가 기업집단 지정 기준을 GDP 대비 비중으로 바꾸려는 것도 이 때문이다. 경제성장과 연동해 대기업집단을 지정하면 불필요한 오해나 논란도 줄어든다. 미국 역시 기업결합 신고 의무가 있는 기업의 최소 거래 규모를 국민총생산(GNP)에 연동해놓았다.

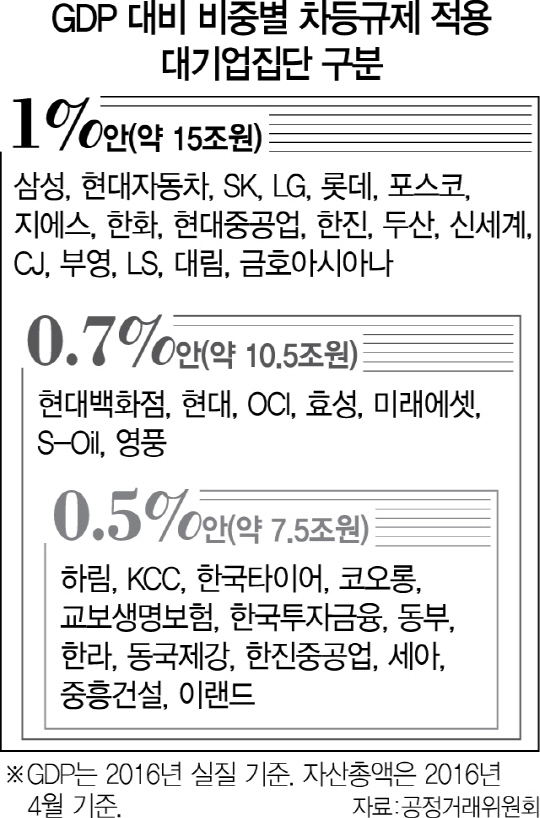

관심은 대상을 GDP의 1%로 할 것이냐, 0.7% 혹은 그 이하로 하느냐다. 지난해 GDP는 약 1,504조원이다. 만약 1%안이 통과되면 자산 총액 기준은 15조원 정도다. 현재(자산 10조원)보다 더 완화되는데 현대백화점·현대·효성·미래에셋 등 9개(공기업 1개 포함) 기업집단이 굴레를 벗을 수 있다. 0.7%안으로 결정되면 자산은 10조5,000억원으로 현재와 비슷해 대상 기업도 큰 변화가 없다. 0.5%(7조5,000억원)로 규제가 강화될 가능성도 있다. 하림·KCC·동부·한라·이랜드 등 14개 기업집단이 추가로 상호출자제한 등의 규제를 적용받는다.

김상조 한성대 교수(경제개혁연대 소장)는 “5조원·10조원 등 금액 기준으로 하면 시간이 흐를수록 포함되는 기업집단 숫자가 늘어나고 이로 인해 몇 년 지나면 기준을 상향해야 하는 결과가 나온다”며 “기준을 GDP로 바꿀 경우 규제의 예측 가능성을 높이고 일정 숫자의 대기업을 일관되게 관리할 수 있다”고 말했다. /세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com