한 웨딩업체가 최근 발표한 대한민국의 ‘일반적인’ 결혼식 평균 비용은 2,400만원 정도. 조사마다 차이가 있어 결혼식 평균 비용이 많게는 5,000만원 이상으로도 집계된다. 예식을 위한 비용 지출이 결혼생활을 유지하는 것 못지않게 벅차다. 오죽했으면 비싸고 사치스런 결혼식 대신 ‘작은 결혼식’을 권장하는 공익광고가 나왔을 정도다.

하물며 조선에서 제일 높은 지위의 남자인 국왕의 결혼에는 얼마나 큰 돈이 들었겠는가. 영조 25년(1749년)에 편찬된 ‘국혼정례’에 따르면 조선 국왕의 혼수비용으로 호조와 병조에서 가례도감(왕실 혼례 전담 기구)에 보낸 예산은 2억2,625만원, 내수사(왕실 재정 관리 기구)에 보낸 예산은 4억5,117만원이었다. 자그마치 6억8,000여 만원이 국혼 예산에 투입된 것이다. 한국학중앙연구원의 장서각 전임연구원인 ‘조선 국왕 장가보내기’의 저자는 은자와 면·베·철 등으로 기록된 예산을 쌀로 전환해 현재 가격으로 환산했다. 국가 재정을 담당하던 호조의 1년 예산이 9만 석(영조 22년·1746년)이었으니, 이 같은 국혼 비용은 연간 국가 예산의 2%에 달했다. 15년 뒤인 영조 40년에는 왕자녀의 혼례가 겹쳐 비용을 줄여 사치를 없애도록 했음에도 결혼식 한 번 비용으로 4억200만원이 쓰였다.

저자는 조선의 의궤와 각종 문헌 및 자료를 통해 국왕의 혼례를 깊숙이 파고들었다. 중매가 아니면 결혼하지 못하는 조선 사회였으나 임금만은 예외적으로 전국에 공개 구혼을 알려 후보신청을 받았다. 처녀들이 시집가 버릴까 금혼령을 내린 상태에서 왕비감을 물색했다. 사주단자를 제출한 처녀들 중 왕비감을 고르는 간택의 과정은 재간택, 삼간택까지 이어졌으며 간택에 든 처녀들은 집으로 돌아갈 때 소정의 예물도 받았다. 삼간택에서 낙점된 예비신부는 ‘비씨(妃氏)’라 불리며 별궁으로 직행했다. 별궁 생활 동안 비씨는 결혼을 준비하며 품위 유지를 위한 각종 편의를 제공받았지만 이는 외부 출입은 물론 가족도 만날 수 없는 금궁(禁宮) 신세였다. 비씨가 머무르는 안방에는 8남7녀의 자녀를 두고 85세까지 장수한 당나라 사람 곽의자의 다복한 생애를 그린 ‘곽분양행락도’가 그려진 병풍이 있었다.

조선의 일반 결혼식은 신부 측이 중매인을 통해 신랑 측 혼인의사를 받아들이는 ‘납채’부터 혼인 날짜를 정한 뒤 신랑이 신부집으로 가서 신부를 맞이하는 ‘친영’까지 6가지 의례인 ‘육례’의 과정으로 이뤄졌다. 이중 오늘날 결혼 예식에 해당하는 것이 ‘친영’이지만 아무리 처가라 한들 국왕이 사가(私家)를 방문할 수는 없었다. 대신 왕명을 받은 사신들이 비씨 집으로 향했고 이들 손에는 음양 원리에 순응하며 짝을 바꾸지 않는 일편단심의 상징인 기러기 한쌍이 들렸다. 살아있는 기러기를 사용했으며 이를 포획해 붉은색 명주실을 목에 묶어 장식하는 기러기 담당관이 별도로 있었다.

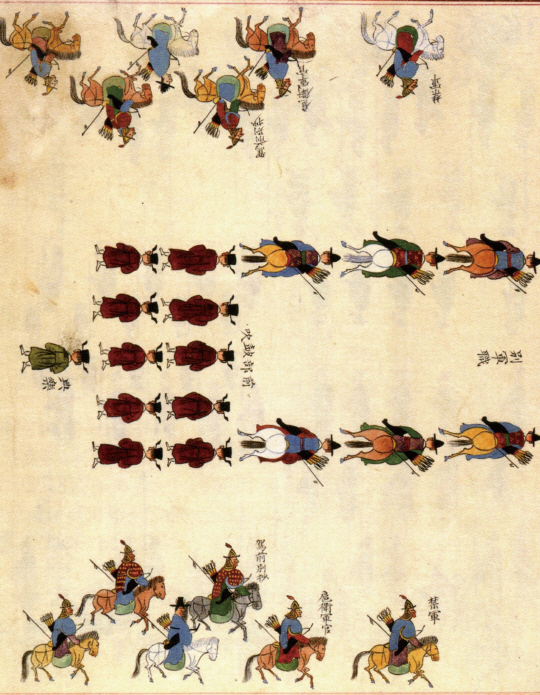

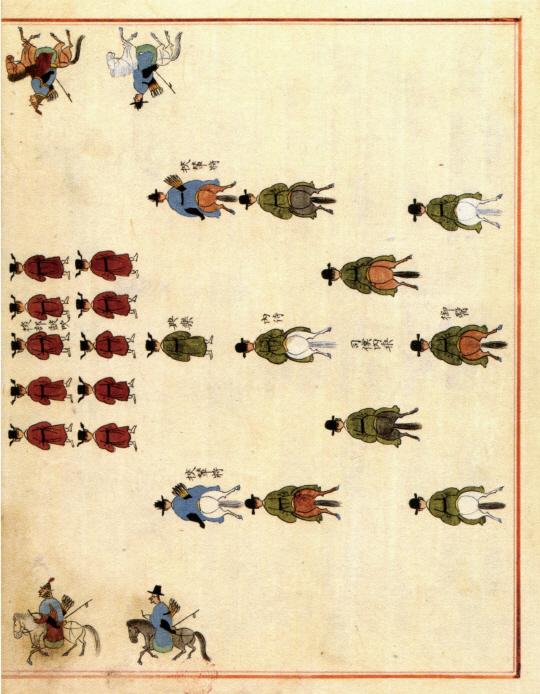

처가까지 못 나간 국왕은 비씨가 머무는 별궁이나 태평관에서 신부를 맞았다. 영조가 정순왕후를 맞을 때는 국왕이 탄 가마를 호위하는 오늘날 경호부대 격으로 포수와 살수 60명이 좌우로 배치됐고, 앞뒤로 훈련도감의 군인이 각 200명씩 400명이 따랐다. 한나절 이상 걸린 예식 행사를 치렀으니 소위 ‘첫날밤 한 이불’은 무리였을 것이라는 저자의 분석 등이 흥미롭다. “남녀의 성을 금기시하다시피 한 유교 문화에서 존엄한 국왕의 성을 위한 준비와 절차는 차마 언급할 수조차 없어 기록으로 남기지 않았다”고 한다.

결혼을 넘어선 국혼인 만큼, 왕비는 ‘아내’이기 이전에 ‘국모’인 정치적인 존재였다. 사는 게 팍팍하니 결혼은 물론 다산은 엄두도 못 낼 오늘날이지만 옛 임금의 화려한 결혼이 꼭 부럽지 만은 않은 이유다. 하지만 엄격하게 고증된 책을 읽는 재미는 쏠쏠하다. 2만원