우리나라 기업의 ‘투자 유출’ 속도가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 최고 수준인 것으로 나타났다. 우리 기업의 해외직접투자액이 일곱 배 증가할 때 정부가 해외에서 유치한 투자 금액은 두 배도 채 늘지 않았다. 해외로 나간 우리 기업을 다시 불러들이겠다는 ‘유턴기업’ 지원책도 힘을 쓰지 못하고 있다. 각종 규제에 우리 기업의 해외 탈출이 가속화하고 있지만 해외에서 투자를 유치하거나 나간 기업을 국내로 불러들이지 못하면서 생긴 ‘투자 빈곤’이 저성장의 골을 더욱 깊게 하는 모습이다.

3일 OECD에 따르면 지난 2015년 기준 우리나라 기업의 해외직접투자(FDI) 누적금액은 2,859억3,200만달러였다. 이는 2005년(386억8,300만달러) 대비 639.2% 늘어난 수준이다.

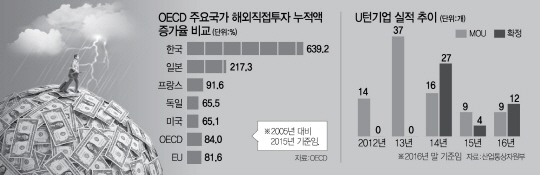

증가 속도는 OECD 평균(84.0%)과 비교하면 8배 빨랐다. 우리나라와 비슷하게 전기·전자, 자동차 등 주력 업종의 글로벌 기업이 전 세계에 생산망을 구축한 일본의 경우 217.3%로 우리나라의 3분의1 수준이다. 제조업이 국민경제를 떠받치고 있는 프랑스(91.6%), 독일(65.5%), 미국(65.1%)과는 비교하기도 무색한 속도다. 증가율로만 따지면 폴란드(1,154.4%)에 이은 2위였다. 국내총생산(GDP) 대비 국내 기업의 해외직접투자 누적금액 비율도 같은 기간 4%에서 21%로 수직 상승했다.

정부가 2013년 투자 유출 속도를 늦추기 위해 ‘유턴기업지원법’을 제정했지만 효과는 기대 이하다. 정부는 당시 중국에 있는 5대 부품 기업이 돌아온다면 GDP가 최대 45조원 늘고 10%만 돌아와도 매년 5조2,000억원이 증가한다고 분석한 바 있다. 하지만 산업통상자원부에 따르면 2012년부터 한국에 돌아오겠다고 지방자치단체와 업무협약(MOU)을 맺은 기업은 모두 85곳에 불과하다. 심사를 통해 법률이 정한 기준을 넘어 실제로 돌아온 기업은 그나마 반 토막 수준인 43곳. 한국경제연구원은 이들 기업의 누적 투자 규모는 1,597억원, 고용은 1,738명에 그쳤다고 분석했다.

해외 기업의 국내 투자 실적도 만족스러운 수준은 아니다. 우리나라에 대한 직접투자 누적액은 2005년 1,048억7,900만달러에서 2015년 1,795억4,400만달러로 71.2% 증가하는 데 그쳤다. 순위는 통계 확인이 가능한 24개국 중 14위다.

순위는 중간이지만 그간 우리나라 경제성장과 비교하면 정체 수준이다. GDP에서 외국인 국내 투자가 차지하는 비율은 2005년 12%에서 2015년 13%로 불과 1%포인트 상승하는 데 그쳤다. 재정위기를 겪었던 그리스가 이 비율을 2%포인트(12%→14%) 올렸다는 것과 비교하면 우리나라의 현주소가 명확히 드러난다.

성적표는 2010년부터 ‘리쇼어링(reshoring)’ 정책을 통해 제조업 부흥 기반을 마련한 미국, 그리고 잃어버린 20년을 극복하고 있다는 평가를 받는 일본과는 대비된다. 미국은 GDP에서 외국인 투자가 차지하는 비중을 2010년 23%에서 2015년 31%로 8%포인트 끌어올렸다. 미국의 비영리기관 리쇼어링이니셔티브는 버락 오바마 정부의 ‘리메이킹 아메리카(Remaking America)’ 정책 이후 제너럴모터스(GM)와 보잉 등 대기업을 포함한 700여개의 해외 이전 기업이 미국으로 돌아온 것으로 추산했다.

전문가들은 국내 투자 빈곤 현상이 유턴기업지원법의 문제가 아니라고 지적한다. 외국에 나가 있는 우리 제조업체를 불러들이려는 당근책보다는 수도권 규제나 노동장벽, 그리고 행정기관의 인허가 절차 등 근본적인 해법으로 접근해야 한다는 것이다. 이시욱 한국개발연구원(KDI) 정책대학원 교수는 “경제자유구역에도 기업이 안 들어오는 것은 인센티브가 부족한 게 아니라는 방증”이라며 “특정 집단에 인센티브를 주는 방식이 아니라 외국인 직접투자든 리쇼어링이든 펀더멘털하게 투자할 만한 환경을 만들어주는 게 중요하다”고 말했다.

/세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com