국민연금 기금운용본부는 지난 2015년 7월 내부 투자위원회를 열어 삼성물산과 제일모직 합병에 찬성 결정을 내렸다. 당시 캐스팅 보트를 쥐고 있던 국민연금은 삼성물산에 합병비율이 불리했지만 합병 시너지가 충분히 이를 상쇄할 것으로 판단하고 삼성의 손을 들어줬다. 회의에 참석한 한 위원은 “합병비율에 문제가 있고 합병 시너지 효과도 불분명하다”며 문제를 제기했다. 소관 부서인 책임투자팀도 “근거가 충분하지 않은 상황에서 과거 사례와 다르게 투자위원회가 결정하는 것은 명분이 미약하다”는 의견을 냈지만 투표 결과 위원 12명 중 8명 찬성으로 가결됐다.

최순실 국정농단 사태가 불거지면서 지난해 말 국민연금의 당시 회의록이 공개되자 금융투자업계가 발칵 뒤집혔다. 1999년 기금본부 출범 이후 한번도 외부에 공개되지 않았던 투자위의 민낯이 그대로 드러났기 때문이다. 국민연금은 지난해 말 최순실 사태로 의혹의 중심에 서자 ‘울며 겨자 먹기 식’으로 당시 회의록을 국회에 제출했다. 그동안 국민연금은 주요 투자를 결정하는 투자위의 내용에 대해서는 시장에 미칠 파장이 우려된다며 공개하지 않았다. 하지만 이런 비공개 원칙이 559조원(1월 말 기준)의 자금을 굴리며 자본시장의 공룡이 된 국민연금을 비밀의 장막에 가뒀다

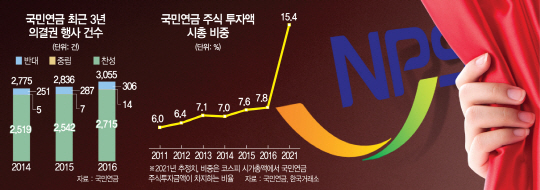

국민연금의 의결권 행사는 삼성물산 합병 사례처럼 기업의 운명을 결정할 만큼 막강해졌지만 투명성이나 예측 가능성은 오히려 후퇴했다. 국민연금의 중기자산배분계획(2017~2021년)에 따르면 국민연금은 지난해 말 102조원(18.4%) 수준인 국내 주식투자액을 2021년까지 200조원(20%)으로 늘려야 한다. 6년째 박스권에 갇혀 있는 주식시장을 감안하면 2021년 말 코스피 시가총액에서 국민연금 주식 비중은 15.4%에 달한다. 2월 말 기준 국민연금이 5% 이상 대량 지분을 보유한 유가증권 상장사는 전체 843개사의 33%인 285개이며 10% 이상인 상장사도 76개다. 앞으로 웬만한 대기업의 최대 주주 지위에는 국민연금이 오를 수 있다는 의미다. 좋든 싫든 국민연금의 증시 영향력은 누구보다 강하다. 대우조선 채무조정에서 확인했듯이 국민연금의 동의를 얻지 못하면 기업 구조조정도 할 수 없고 주식·회사채 발행 등 자본조달도, 심지어 경영자 선임도 불가능한 시대가 도래했다.

높아진 위상에 비해 국민연금은 의사 결정 과정은 여전히 투명성이 부족하다. 삼성물산 사태를 계기로 위부 전문가로 구성된 의결권 전문위의 역할 강화 필요성이 꾸준히 제기되고 있지만 뚜렷한 대안을 내놓지 못했다. 그러면서도 애매모호한 개념으로 가득한 내부 의결권 지침만을 ‘금과옥조’로 여기면서 기관투자가의 책임투자 준칙인 ‘스튜어드십코드’ 도입에 대해서는 사실상 반대 입장을 보이고 있다. 배당 등 주주권 행사가 투명성이 결여되며 부당한 경영간섭으로 이어질 수도 있다.

주총 시즌마다 관심을 끄는 국민연금의 의결권 행사 내역도 주총 종료 이후 2주가 지나서야 찬반 여부가 간략히 적힌 공시 내용만 확인할 수 있다. 금융투자업계 관계자는 “기금본부의 독립성 강화 등 지배구조 개편은 이해관계자가 얽혀 있어 해답을 찾는 데 시간이 걸릴 수밖에 없을 것”이라며 “스튜어드십 코드 도입이나 주요 투자에 대한 공시 강화만으로도 국민연금을 장악하려는 외부 입김을 막고 의사 결정의 투명성을 높일 수 있을 것”이라고 말했다. 비밀주의 장막 속에서 벗어나 의결권 행사의 예측 가능성을 높인다면 연금 사회주의의 유혹을 뿌리칠 수 있다.

해외 글로벌 연기금의 의결권 행사 구조를 보면 명료하다. 적극적인 주주권 행사의 대표격인 미국 캘리포니아공무원연금(calPERS·캘퍼스)은 과소 배당 기업감시(포커스 리스트), 주주제안, 입법 운동 등 다양한 행태로 주주권을 행사하고 있다. 세계 최대 연기금인 일본 공적연금(GPIF)은 후생성에 산하 기금운용위원회에서 장기 주주가치 극대화라는 기본 지침만 제시하고 주식투자 의결권 행사에 대한 권한과 책임은 모두 위탁운용사의 판단에 맡기고 있다. 국내 한 의결권 자문사 관계자는 “기금 운용 방향의 큰 틀에 따라 자체적으로 적극적으로 의결권을 행사하든지 제3의 외부 전문기관에 맡기든지 해야 하는데 국민연금은 이러지도 저러지도 못한 상황”이라고 꼬집었다.