2017년 4월21일은 영국 역사상 기념비적인 날이다. 세계 첫 중앙 제어 석탄발전소가 1882년 런던 홀번 비아덕트에서 문을 연 지 135년 만에 ‘석탄 없는 하루’를 보냈다. 이날은 화석연료가 아닌 환경친화적 에너지로 생산된 전력만 사용됐다. 영국에는 산업혁명 이후 석탄 없는 첫날로 에너지 전환의 분수령으로 기록됐다. 이 역사적 사건은 영국 정부가 2025년까지 석탄발전소를 전부 폐쇄하겠다는 계획을 지난 2015년 전격 발표하며 가능했다. 전체 발전량에서 22.6%에 달하던 석탄의 비중은 1년 새 9.2%로 급격히 떨어졌다. 이런 노력 덕분에 영국은 화석연료 중심국에서 신·재생에너지국으로의 전환 모델 대표주자로 주목 받고 있다.

공해와 탄소 절감을 위해 석탄을 버린 ‘영국 모델’의 성공 비결은 신·재생에너지, 그중에서도 특히 해상풍력발전이다.

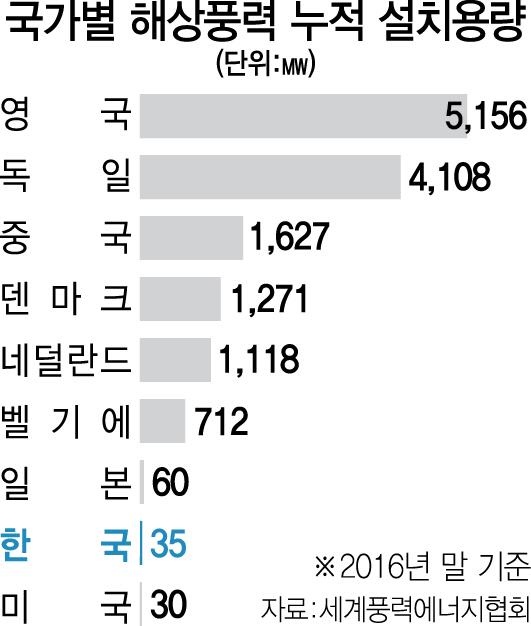

영국 전체 발전량에서 풍력발전이 차지하는 비중은 12.5%(2016년 1·4분기 기준)에 달한다. 해상풍력발전 설비 누적용량도 5,156㎿로 세계 1위다. 런던 어레이 근해에서 가동되고 있는 세계 최대 규모의 해상풍력발전소 ‘혼시 프로젝트’의 발전용량만 1,100㎿다. 우리나라 전체 풍력발전 설비용량(1,051㎿·2017년 5월 기준)보다 더 많은 전력량이다.

영국이 석탄 대신 해상풍력을 선택한 가장 큰 이유는 ‘효율’이다. 무엇보다도 단위면적당 발전량이 많다. 태양광의 경우 1㎿를 생산하는 데 1만㎡가량의 땅이 필요하다. 하지만 해상풍력은 490㎡ 정도에 불과하다. 터빈 1기의 발전용량도 육상풍력 터빈의 2배를 넘는다.

발전단지 건립도 수월하다. 환경 파괴 논란에서 자유롭고 바다에 짓는 만큼 지역 주민의 반발도 상대적으로 적다. 특히 영국의 근해는 수심이 깊지 않아 건설 비용도 크지 않다. 큰 단점이었던 발전 ‘안정성’ 문제도 에너지저장장치(ESS) 기술이 결합하면서 손쉽게 해결했다. 가정이나 기업 등 소규모 발전이 주를 이루는 태양력 발전에 비해 정부 주도로 신·재생에너지를 키우는 ‘전원(電源) 믹스’에 가장 특화돼 있는 것이다.

전문가들은 탈원전과 미세먼지를 줄이기 위해 신·재생 에너지 발전량 비중 20%의 목표를 세운 문재인 정부에서 ‘영국 모델’에 주목해야 한다고 조언한다.

이철용 에너지경제연구원 신·재생에너지연구실장은 “해상풍력이 발전 가능한 정도의 세기인 6㎧의 바람 부는 곳은 백두대간 정도인데 환경 규제 때문에 설치가 쉽지 않다”며 “아직은 육상에 비해 경제성이 낮지만 우리나라 해역의 바람 세기가 괜찮고 주민 수용성 문제에서도 자유로운 만큼 2030년 신재생에너지 발전량 20%를 달성하는 데 해상풍력이 크게 기여할 수 있다”고 말했다.

우리 정부도 최근 해상풍력발전에 심혈을 기울이기 시작했다. 6월 착공식이 열리는 서남해 해양풍력발전소 실증 사업의 의미가 크다는 점에 주목할 필요가 있다. 지난해 9월 제주도 탐라해상풍력발전(30㎿)이 상업운전에 들어가면서 우리나라는 세계 해상풍력발전 통계에 이름을 올렸지만 소규모 시범사업에 불과했다. 서남해 해양풍력발전은 2030년까지 신·재생에너지 발전량 비중을 20%로 맞추겠다는 문재인 대통령이 당선된 후 첫 신·재생 에너지 분야 대규모 발전 설비로 이름을 올리게 된다.

정부는 2010년 서남해에 2,500㎿ 해상풍력 발전소를 건설하겠다는 로드맵을 발표했다. 1단계 사업으로 60㎿(3㎿ 터빈 20기) 규모로 조성한 뒤 실증 사업을 거쳐 2단계 400㎿, 3단계에는 2,500㎿까지 확장하는 방식이다. 그러나 지역 주민과의 어업권 및 피해 보상 협상과 지방자치단체와의 인허가 갈등, 이에 따른 기업의 참여 포기 등으로 7년간 사업이 표류했다. 그동안 풍력발전량의 증가가 미미했던 것도 이 같은 이유 때문이다.

우리나라는 삼면이 바다라는 강점이 있다. 영국 못지않게 해상풍력발전의 잠재력이 큰 이유다. 2016년 신·재생에너지 백서에 따르면 우리나라 해상 풍력의 이론적 잠재 발전량은 1,242만7,000GWh다. 육상(725만9,000GWh)에 비해 71.2%가량 발전 잠재량이 많다. 기술적으로 개발이 가능한 잠재 발전량만도 9만7,025GWh다. 2015년 기준 우리나라 총 발전량(54만5,529GWh)의 17.8%에 달하는 양이다. 개발 가능 면적을 영해에서 배타적경제수역(EEZ)으로 확대할 경우 잠재 발전량은 2.3배로 늘어난다.

이영호 한국해양대 교수는 “정부 부처와 에너지 마피아, 지역 관계자들의 이해관계 때문에 에너지 전환의 주요 정책이 발목 잡혀서는 안 된다”며 “이른 시일 내에 그린빅뱅 시대의 주도권이 판가름나기 때문에 친환경에너지국으로 발 빠르게 나아가야 한다”고 지적했다.