‘몰라요, 나는 모릅니다.’ 범죄 사실을 추궁 받을 때면 이들의 대답은 한결같았다. ‘전혀 모른다(know nothing)’ 어떤 짓을 했길래 딱 잡아뗐을까. 가톨릭교회에 불을 지르거나 사제들을 공격하고 돌을 던졌다. 아일랜드와 독일계 이민들을 차별하고 사적 린치를 퍼부었다. 분명한 범죄인데도 이들은 세를 불렸다. 외세를 배격하고 미국인끼리 잘 살아가자는 선동이 쉽게 먹혔다. 미국 토착주의(nativism) 운동이 한창이던 1840~1850년대 말까지는 ‘미국 역사에서 가장 격렬하고 폭력적인 시대’(칼 비츠케 오하이오대 역사학과 교수)로 손꼽힌다.

‘이민 제한, 외국 출생자 공직 진출 금지’ 등을 주장했던 토착주의 운동의 직접적인 배경은 이민 급증. 1830년대 미국에 유입된 이민은 54만 명으로 1820년대의 4배에 이르렀다. 새로 유입된 이민은 백인들의 임금을 떨어뜨렸다. 특히 부두 노동의 임금이 절반 수준으로 곤두박질쳤다. 노동력 공급 과다를 야기하고도 이민은 더욱 늘어났다. 1840년대에는 143만, 1850년대에는 280만 명이 새로 미국 땅을 밟았다. 미국 인구도 불었다. 1820년 약 960만 명에서 1860년에는 3,150만 명으로 증가했다.

신규 이민의 대부분은 아일랜드계. ‘감자 대기근(Irish Potato Femine)’을 겪은 아일랜드인들이 굶어 죽지 않기 위해 이민선을 탔다. 전쟁과 냉해를 겪은 남부 독일 지역에서도 이민이 몰렸다. 새로 들어오는 이민은 이전과 크게 달랐다. 영국 청교도의 이주로 시작된 이민은 개신교 중심이었으나 대규모 가톨릭계 이민이 유입된 것이다. 1820년까지 19만 명 정도이던 미국의 가톨릭 인구는 1860년 300만 명으로 불어났다. 뉴욕 전체와 뉴저지의 절반을 포함하는 가톨릭 뉴욕 교구(1836년)의 사제 38명 가운데 3명이 독일계, 35명은 아일랜드계였다.

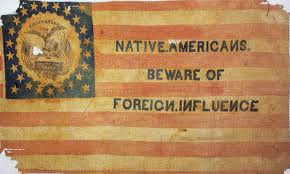

임금 하락과 직업 상실의 불안감, 이교도에 대한 반감이 결합한 결과는 조직화한 폭력으로 나타났다. 주로 영국계 하층 백인들이 다양한 단체를 만들었다. 자연 발생적으로 탄생한 여러 이민 배격론자들의 단체 가운데 가장 활발하게 활동한 곳은 1849년 뉴욕에서 국기를 내걸고 결성된 성조기단. 가톨릭 계열 미션 스쿨에 교육보조금 지급을 막기 위해 생긴 비밀결사다. 급속하게 세를 불린 이들은 정당으로 변모해 ‘미국 토착주의당(the American Party)’의 깃발 아래 뭉쳤다.

선거에서도 돌풍을 일으켰다. 마침 미국 최대 정당인 휘그당이 내분으로 무너져가던 상황. 결정적으로 교세가 커진 가톨릭 신부들의 ‘제 몫 찾기’ 주장이 반감과 정치적 단합으로 이어졌다. 미국 가톨릭 교단은 1854년부터 교회 재산의 소유권을 주장하고 가톨릭 교도가 납부하는 세금은 공립학교가 아닌 가톨릭 계열 미션 스쿨 지원에만 사용하자는 운동을 펼쳤다. 이런 분위기 속에서 치러진 선거에서 미국 토착당은 전체 하원 의석 234석 가운데 52석을 차지하며 기세를 올렸다.

1855년 6월 5일에는 최초의 전국 전당대회까지 열었다. 1856년 15대 대통령 선거에서는 13대 대통령을 지낸 밀러드 필모어를 영입해 기세를 올렸다. 결과는 3위에 그쳤지만 전체 유권자 21.5%의 표를 얻었다. 이는 미국 역사를 통틀어 제 3당이 기록한 최고의 득표율로 남아 있다. 미국 토착당은 제도 정치권에 진입하고도 제 버릇을 못 버렸다. 당원들은 툭하면 사고를 일으키고 잡혀들어갔다. 심문을 받으면 그때마다 ‘모르쇠(know nothing)’모드로 버텼다.

미국 토착당이 정식 당명보다 ‘무지당(無知黨·the Know Nothing Party)’으로 기억되는 이유가 바로 여기에 있다. 모르쇠로 일관하고 실제로 무지한 경우가 많았다. 당원의 대부분은 학력과 소득이 낮은 백인들이었다. 무지당 소속의 백인들은 공장이 많은 북부에 몰려 살면서도 노예해방에도 찬동하지 않았다. 흑인 노예 노동력이 농장에서 나와 자신들과 경쟁할 수 있다고 걱정했던 것이다. 무지당원들은 흑인들에게도 고압적인 자세를 보였다. 인종 차별을 법제화해야 한다는 목소리도 높였다.

경제적 이해관계와 종교적 편견에 근거한 정당의 생명은 길지 않았다. 대통령 선거와 함께 치러진 1856년 하원의원 선거에서는 의석이 14석으로 줄었다. 중간선거(1858년)에는 6석으로, 1860년 선거에서는 아예 한 석도 못 얻었다. 무지당의 몰락 원인은 크게 세 가지. 무엇보다 이미지가 나빴다. 무식한 사람들이 폭력에 의존한다는 이미지에 발목 잡혔다. 둘째 노예제도 논쟁이 확산되며 휘그당이 공화당으로 개편되며 북부 공화당과 남부 민주당의 대결 구도가 굳어졌다. 결정적으로 산업자본가와 농장주들은 공장과 농장에 노동력을 공급하는 원천인 이민 확대를 원했다.

급속하게 쪼그라든 무지당은 공화당에 흡수되며 생명을 잃었다. 한 줌의 열성당원들도 19세기 후반에는 흩어져 무지당 역시 정치 지도에서 완전히 사라졌다. 그러나 미국의 역사에 무수한 흔적을 남겼다. ‘중국인 배척법(1882)’, ‘일본과 이민 자율 규제 신사협정(1907)’, ‘문맹 시험법(1917·미국 시민법과 투표권을 취득하려면 문맹을 벗어나야 한다는 법률, 흑인과 아시아계에는 백인보다 어려운 문제가 출제된 것으로 악명이 높았다)’, ‘국적별 쿼터 이민제한법(1921, 1924)’은 무지당 정강 정책의 연장선이다.

미국 이민 문화를 상징하는 ‘용광로(melting pot)’라는 개념과 용어도 무지당에 대한 사회적 반성에서 나왔다. 강준만 전북대 교수(신문방송학)의 ‘미국사 산책’ 제3권에 따르면 무지당의 인종·종교 차별에 반감을 갖고 있던 랄프 왈도 에머슨(Ralph Waldo Emerson, 미국 시인·철학자)이 1855년 처음 사용했다. ‘코린트 사원의 옛 가마에서 여러 금속을 혼합해 코린트 황동이라는 값진 합금을 만들어냈듯이 모든 민족의 피난처인 미국에서는 인종의 용광로가 작동해 새로운 종교와 국가. 인종이 탄생할 것’이라는 에머슨의 일기가 시초다.

‘인종의 용광로’는 유대인 출신의 영국 작가 이스라엘 쟁윌(Israel Zangwill)이 1908년 발표한 희곡 ‘멜팅 포트(the Melting Pot)’를 통해 세계적으로 유명해졌으나, 정말 존재하는 것일까. ‘인종의 용광로’로 상징되는 미국의 혼합 문화와 관용의 정신이 얼마나 살아 있는지 의문이다. ‘불법 이민을 막기 위한다면 장벽을 세우되 건설비는 멕시코 정부가 부담하라’는 발상, ‘해외 주둔 미군의 유지비를 주둔 국가가 부담하라’, ‘사드 배치 비용을 한국이 100% 다라’는 요구의 근원을 거슬러 올라가면 무지당을 만날 수 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지기반도 무지당과 동일하다. 가난하고 배우지 못한 하층 백인. 트럼프의 앞날이 참으로 궁금하다.

정작 궁금한 것은 따로 있다. 바로 우리다. ‘무지’와 ‘모르쇠’에서 우리는 얼마나 자유로운가. 눈앞의 이익과 혈연·지연을 따지는 선거의 잔재가 여전하다. 미국 하층 백인들의 특성이라는 ‘무지하고 무식한 정치’와 한국의 투표 습성은 얼마나 다를까. 미국에서는 하층민들이 ‘모르쇠’로 일관했다지만 대한민국에서는 주류 계층이 그렇다. 온갖 비리와 반칙의 주인공인 자들이 ‘나는 아무것도 모른다’고 강변하는 그 뻔뻔함이라니.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com